Am Rheinufer, am Platz vor dem Gebäude in der Claudiusstraße 1, findet vor der Universität im Frühjahr 1933 ein abscheuliches Ereignis statt. Wenige Monate nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten erlebt auch das liberale und lebensfrohe Köln das gleiche widerwärtige Schauspiel wie andere deutsche Universitätsstädte.

In Feuer und Rauch werden am 17. Mai 1933 die Werke von Schriftstellern verbrannt, deren Weltbild nicht in das Nazi-Dogma passt. Die Bücher von jüdischen, marxistischen und anderen politisch unliebsamen Autorinnen und Autoren werden öffentlich in einer hysterischen Zeremonie aufgerufen und unter dem Gejohle der Studenten in die Flammen geschmissen.

Organisiert wird die Kampagne unter der Bezeichnung Wider den undeutschen Geist vom Teilen der deutschen Studentenschaft. Öffentliche und akademische Bibliotheken sollen von zersetzendem Schrifttum gesäubert werden. Unter dem Jubel geifern sich Studenten, wissenschaftliches Personal und Professoren an dem Feuer-Spektakel.

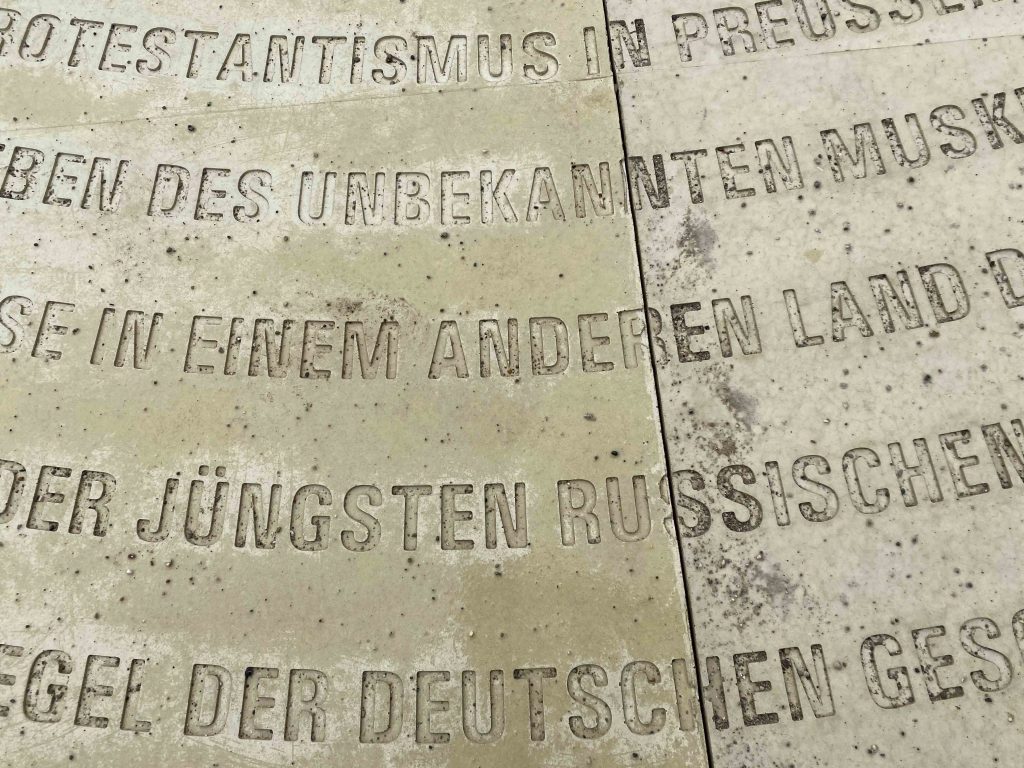

In unserer Zeit residiert in der Claudiusstraße die Fachhochschule, Campus Südstadt. Auf dem Platz vor dem Haupteingang der ehemaligen Universität – dem heutigen Sitz der TH Köln Technology, Arts and Sciences – erinnert ein Mahnmal an die Bücherverbrennung durch die Nazis. Im Jahr 2001 hat der Kölner Kunstkritiker Walter Vitt das Memorial konzipiert. Steinmetz-Lehrlinge des Berufskollegs Ulrepforte haben die Namen von 95 Autorinnen und Autoren, deren Werke 1933 symbolisch vernichtet wurden, in Bodenplatten aus Basalt eingemeißelt.

Ernest Hemingway darf nicht fehlen, wenn es um die Gegner der Nationalsozialisten geht. Die Hemingway-Bodenplatte an der Hochschule zu Köln. Foto: W. Stock.

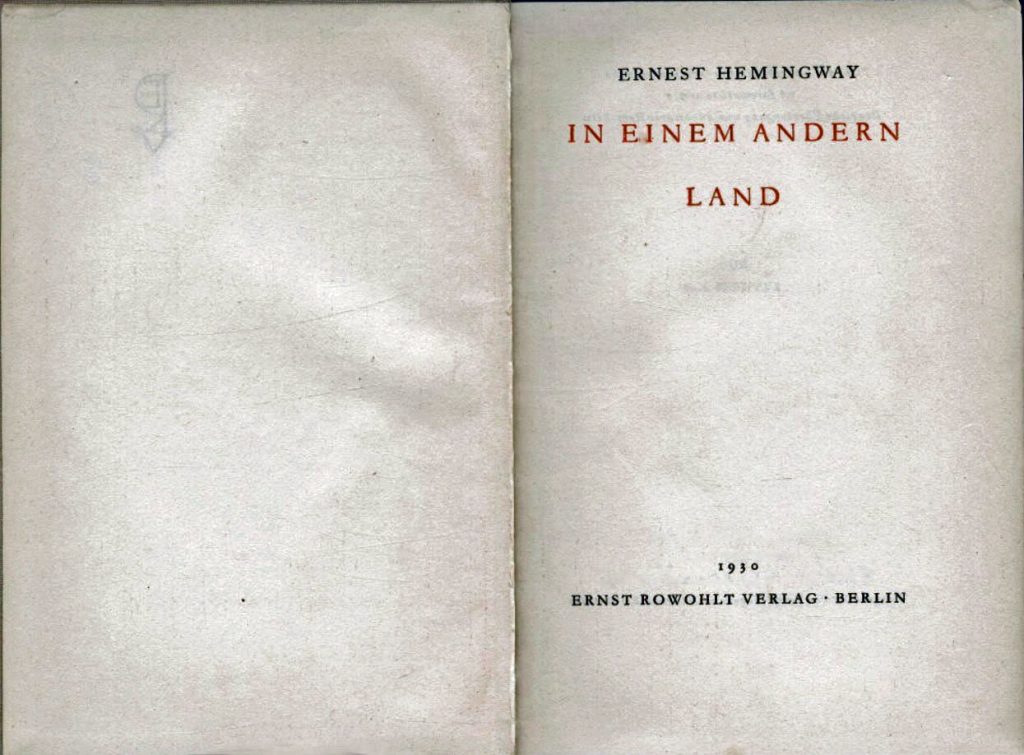

Die Liste der Autoren, die in Köln in die Flammen geworfen worden sind, ist lang. Schriftsteller, die zur Elite der Welt gehören, finden sich darunter: Bertolt Brecht, Erich Kästner, Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky, Lion Feuchtwanger, Claire Goll, Maxim Gorki, Joachim Ringelnatz, Anna Seghers, Stefan Zweig, Franz Kafka, Robert Musil, Arthur Koestler, Oskar Maria Graf, B. Traven, Vicki Baum, Upton Sinclair, Arthur Schnitzler und Hannah Arendt. Und Ernest Hemingway.

Wenig überraschend, möchte man denken. Denn Ernest Hemingway ist den Nazis verhasst. Er, der in der Öffentlichkeit heute gerne als Bellizist gesehen wird, ist in Wirklichkeit ein Gegner des Krieges und der Gewalt. Seit seiner traumatischen Verletzung im Ersten Weltkrieg bei Fossalta ist er jemand, der sich in neben die Unterdrückten einreiht und als Anhänger unbedingter Freiheitsliebe laut aufschreit.

Im Spanischen Bürgerkrieg ist er engagierter Beobachter, mit Herz für die freie Republik. Im Zweiten Weltkrieg marschiert er ein als Korrespondent in das befreite Paris und erlebt dann das Grauen an der tiefblutigen Front des Hürtgenwaldes bei Aachen. Nein, für die Schlacht ist dieser Mann nicht gemacht, obwohl er sich in seinen Kneipenmonologen bisweilen so aufführt. Ernest Hemingway liebt die Freiheit und das Leben zu sehr, als dass er auf tyrannische Bauernfänger und despotische Schufte hereinfallen könnte.

Über das Bodendenkmal informiert eine von dem Kölner Bildhauer Heribert Calleen entworfene Tafel an der Gebäudewand der Hochschule. Das gesamte Mahnmal ist eine Abrechnung mit der braunen Willkür. Und es ist ein Plädoyer für das freie Denken. Zugleich zeigt das Monument aber auch, welche Stärke die Wörter und Ideen entfalten können. Dabei zeugt das Schauspiel der Bücherverbrennung vom wunden Punkt jeder Diktatur. Die Pompösität der Randale soll die Furcht des Despoten vor der Kraft des Wortes verdecken.

![]()