Zum Freundeskreis des Schriftstellers auf Kuba gehört der baskische Priester Andrés Untzaín. Wegen seines schwarzen Priestergewandes ruft Ernest ihn liebevoll Don Black. Don Black stammt aus Mundaka, einem Küstenflecken 40 Kilometer nordöstlich von Bilbao. Es ist eines der ältesten Dörfer Spaniens, hier wird Andrés Untzaín im August 1895 geboren.

Nach seiner Priesterweihe übernimmt er die Kirchengemeinde von Kanala, das auf der anderen Seite des Rio de Mundaka liegt. Kanala, damals schrieb man es auf Spanisch als Canala, ist ein hübsches Fleckchen am Meeresarm der rauen baskischen Küste mit Blick auf den Naturschutzpark Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Bei Ausbruch des Bürgerkrieges 1936 steht der Pastor fest auf republikanischer Seite, er wird Militär-Kaplan des baskischen Saseta-Bataillons. El cura rojo – der rote Priester – so nennen ihn die Franco-Getreuen in der Region abfällig. Als die Putschisten im August 1937 das Baskenland einnehmen, flieht Padre Andrés zunächst nach Frankreich. Die Rache der Franquisten macht auch vor Kirchenautoritäten nicht halt. Viele Pfarrer und Nonnen werden erschossen oder ins Gefängnis geworfen.

Ende 1937 erreicht Andrés Untzaín Havanna, wo eine Schwester von ihm lebt. Auf Kuba wird der rote Priester von der dortigen Amtskirche mit Argwohn betrachtet und so setzt man ihn auf eine bitterarme und entlegene Kirchengemeinde, jene von Catalina de Guines und Melena del Sur. Im Jahr 1942 wird er Presbyter und leitet die Pfarrgemeinde von Guara, 40 Kilometer südlich der Hauptstadt. Bei seinen Schäfchen ist der Pastor, von kräftiger und großer Gestalt, überaus beliebt.

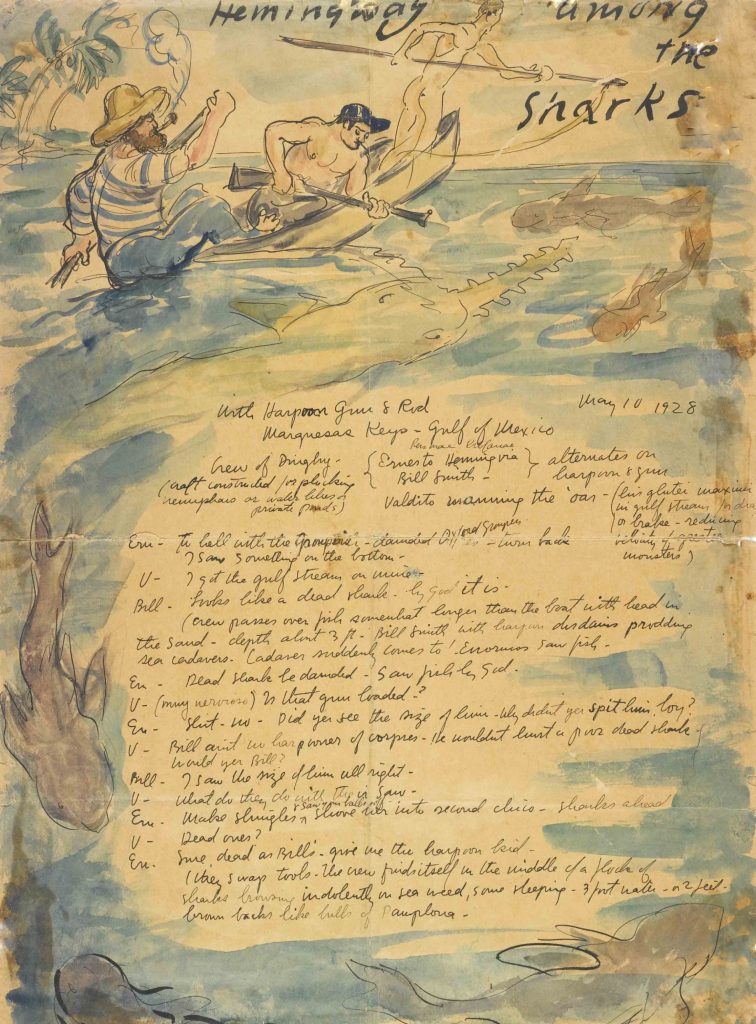

Ein Freundestrio: Ernest Hemingway mit den Basken Juan Duñabeitia (links) und Padre Andrés Untzaín (mit Glas) auf Finca Vigía, Kuba 1947.

Der Kirchenmann bleibt ein baskischer Nationalist durch und durch. Als der Exil-Präsident des Baskenlandes José Antonio de Aguirre der Insel Kuba einen Besuch abstattet, mischt Padre Andrés an vorderster Front mit. Die Daheimgebliebenen spüren währenddessen die Unterdrückung in der Diktatur von General Franco. Ihre Sprache wird verboten, ebenso wie alle baskischen Symbole und die regionalen Parteien.

Padre Andrés Untzaín ist ein Priester, wie man ihn sich wünscht. Umgänglich, leise, offen, er mag den Wein und gutes Essen. Ein Gottesmann, ganz von dieser Welt. Oft besucht er den Frontón des Jai Alai, ohne Soutane, mit einer Zigarre im Mund, in der Hand einen Jaibol, einen Likör mit Wasser, Soda oder einen bloßen Refresco. Und der Priester schaut andauernd nervös auf seinen Wettschein.

Jeden Mittwochnachmittag kommt Don Black zur Finca Vigía. Mit den anderen baskischen Freunden – den Brüdern Patxi und Julián Ibarluzea, Félix Areitio, bekannt unter dem Spitznamen Ermua, Paco Garay, Juan Duñabeitia – geht es feucht und fröhlich zu. Man isst reichlich, trinkt mehr als üblich, springt in den Pool, schwelgt in Erinnerungen und der Krieg gegen General Franco wird dann irgendwie doch noch gewonnen.

Ein wenig kommt Don Black die Rolle des Seelenhirten von Ernest Hemingway zu, manchmal auch die eines Beichtvaters. Der Schriftsteller ist kein gottesgläubiger Mensch, er ist vielmehr einer von jener Sorte Atheist, der andauernd von Gott redet. Kommt er neu in eine Großstadt, dann ist die Besichtigung der Kathedrale eine Selbstverständlichkeit.

Padre Andrés Untzaín zu Besuch bei Ernest auf der Finca Vigía beim Fachsimpeln über das Pelota-Spiel.

Ernest Hemingway geht die Selbstgewissheit des Katholizismus ab, er bleibt zeitlebens ein Suchender. Jemand, der spürt, dass über den Gesetzen der Natur eine höhere Macht steht. Er möchte diese Autorität begreifen, sie entschlüsseln und in Kontakt mit ihr treten. Mit seinem Freund Andrés Untzaín kann der Schriftsteller über die Ideenwelt des Ignatius von Loyola philosophieren, die Ideenwelt der Jesuiten stößt bei beiden auf Interesse.

In seinem letzten Lebensjahr schreibt Ernest Hemingway in einem Brief an Malcolm Cowley über seine Freundschaft mit dem Priester. Auf Kuba sei Andrés Untzaín einer seiner drei besten Freunde gewesen. Deshalb habe er auch ein Dach für seine Kirchengemeinde gestiftet. Don Andrés, der Gemeindepfarrer auf Kuba, pflegte den Leuten zu sagen, dass er mein geistlicher Lehrer sei. Aber bei mir ist nichts zu gewinnen, außer beim Rennen.

Mit den Jahren auf Kuba mehren sich beim Pater die Probleme mit der Gesundheit. Er geht 1954 zurück in sein baskisches Heimatdorf. Als Pensionär, im Casino von Mundaka, überrascht ihn beim Kartenspiel ein Herzinfarkt. Andrés Untzaín stirbt im Oktober 1955 und wird seiner Heimaterde übergeben.

Als Hemingway im August 1959 in Bilbao weilt, macht er einen Abstecher nach Mundaka. Dort trifft der Nobelpreisträger

![]()