Carl Zuckmayer und sein Freund Heinz Hilpert machen sich im Winter 1930/31 daran, eine Bühnenfassung von Ernest Hemingways Erzählung In einem andern Land zu erstellen. In Zuckmayers Berliner Wohnzimmer beginnen die zwei mit der Umwidmung des 400 Seiten-Romans. „Mit vorsichtiger Hand wie Instrumentenbauer“, so umschreibt der 30-jährige Carl Zuckmayer das Vorgehen. Sie gehen sachte an den Text, die Dialoge und die wichtigen Sätze belassen die beiden Theaterleute wie im Original.

Der Schriftsteller Carl Zuckmayer und der Theaterregisseur Heinz Hilpert, sie gehören dem Ensemble von Max Reinhardt am Deutschen Theater an, wollen in Deutschland für den aufstrebenden Schriftsteller Ernest Hemingway ein breites Publikum gewinnen. Deshalb würzen sie den mitunter lakonischen Stoff des US-Amerikaners mit der einen oder anderen Humoreske und arbeiten die Freiheitsliebe des Protagonisten heraus. Es wird ein rundheraus pazifistisches Stück.

Die Handlung von A Farewell to Arms, 1929 bei Scribner’s in New York erschienen, spielt in Italien. In einem andern Land, so heißt der Roman ein Jahr später in Deutschland, verarbeitet Ernest Hemingway seine Erlebnisse als Sanitätsfahrer an der Front während des Ersten Weltkriegs. Vor allem seine große Liebe zur amerikanischen Krankenschwester Agnes von Kurowsky bildet den Mittelpunkt der Erzählung, auch wenn der Name der Angebeteten in der Erzählung nun anders lautet.

Der US-Sanitätsoffizier Frederic Henry wird während des Ersten Weltkrieges an der Front im Nordosten Italiens schwer verletzt und ins Lazarett nach Mailand gebracht. Zwischen ihm und der schottischen Krankenschwester Catherine, die er liebevoll Cat nennt, entsteht eine leidenschaftliche Liebe. Nach vielen Wirrungen des Krieges gelangt das Liebespaar in die Schweiz, wo der Roman tragisch ausgeht: Catherine stirbt bei der Geburt eines Kindes, das Baby ist ebenfalls tot.

Alles in allem hält das Schauspiel von Autor Zuckmayer und Regisseur Hilpert sich an die Romanvorlage und an die trockene Sprache der Übersetzerin Annemarie Horschitz. Die szenische Umsetzung fällt nicht in die Versuchung, den modischen Trends des Theaters der Weimarer Republik nachzulaufen. So wie dem sozialkritischen Schauspiel eines Bert Brechts, der mit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny und Die Dreigroschenoper wenige Monate zuvor allseits für Furore gesorgt hat.

Eine Spielszene aus KAT mit Gustav Fröhlich und Käthe Dorsch. Foto: Archiv Deutsches Theater. Archivsignatur: A12-0531-003.

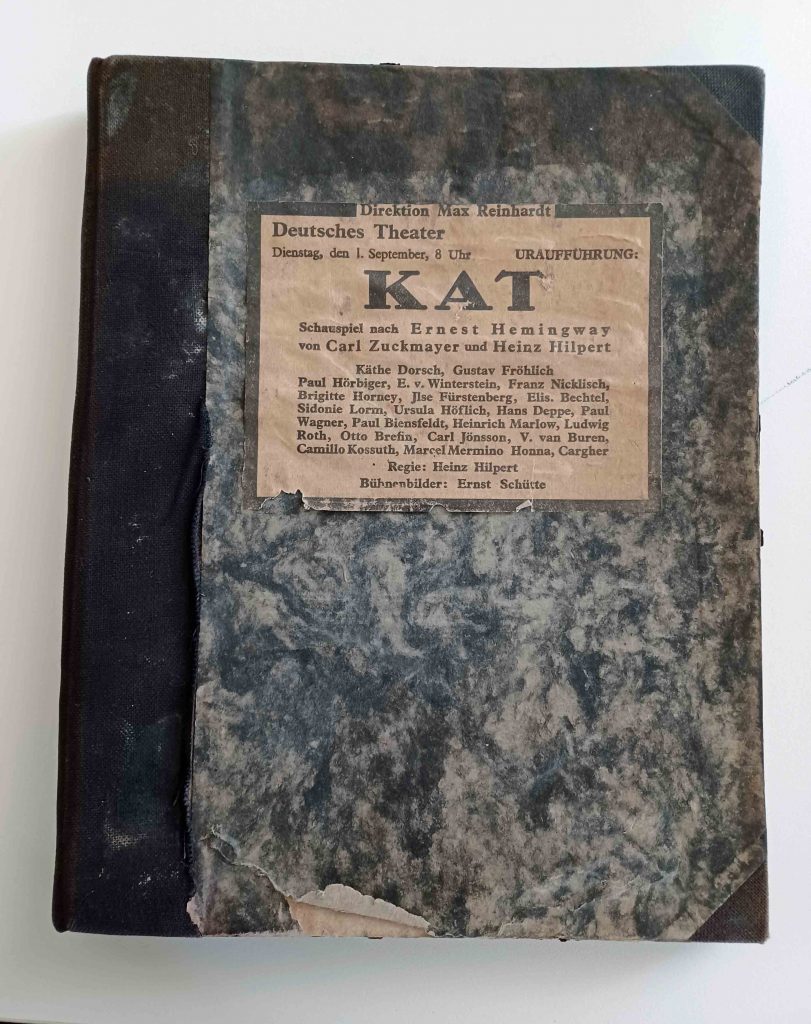

Das Drama mit dem wenig aussagekräftigen Namen KAT wird am 1. September 1931 am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt, um 8 Uhr, wie die Werbung ankündigt. Der seltsame Kurztitel ist die Verballhornung des Namens von Catherine Barkley, der anmutigen Krankenschwester, die die weibliche Hauptrolle in der Erzählung spielt. Im Deutschen Theater läuft das Bühnenstück vom 1. bis 20. September 1931.

Das Stück kleinteilig angelegt. Die drei Akte mit ihren 22 Szenen sind nur mit dem Einsatz einer Drehbühne zu bewältigen. Die tragische Handlung zerfleddert dadurch in minutenkurze Sequenzen. Die Aufführung wird kein großer Erfolg, weder beim Publikum, noch bei der Kritik. Heute gibt es im Archiv des Deutschen Theaters noch einige wenige Unterlagen über KAT aus jener Zeit. Ein Souffleusen-Buch, sowie vier Fotografien in einem Album und eine Rezension lassen sich in der historischen Akte finden.

Die Besetzung ist hochrangig, Berühmtheiten der deutschen Bühne und des deutschen Films tragen das Drama. Den Frederic Henry gibt Gustav Fröhlich, der 1927 als Freder Fredersen in Fritz Langs Klassiker Metropolis mitgewirkt hat. Die aparte Käthe Dorsch spielt die Rolle der Catherine Barkley. Auch die Nebenrollen werden erstklassig besetzt: Paul Hörbiger, im Wechsel mit Gustaf Gründgens, als Stabsarzt Dr. Rinaldi und Brigitte Horney als Krankenschwester Helen Ferguson.

Zum ersten Mal habe sie, das 20-jährige Talent, bei KAT mit Herz und Seele den Sinn des Theaterspielens begriffen, verrät Brigitte Horney in ihren Memoiren. Gustav Fröhlich berichtet in seiner Autobiografie Waren das Zeiten – Mein Film-Heldenleben von dem Besuch Ernest Hemingways zur Premiere. Er hat den kernigen Amerikaner aus Chicago, der mittlerweile mit seiner zweiten Ehefrau Pauline und dem Sohn Patrick in Key West lebt, in guter Erinnerung.

Der damals schon berühmte Schriftsteller schenkt dem Filmstar ein Exemplar seines Romans mit einer spöttischen

![]()