Von 1939 bis 1960 hat Ernest Hemingway auf Kuba gelebt, auf der Finca Vigía in San Francisco de Paula, seinem privaten Paradies, wie er jedem Besucher zu sagen pflegt. Es ist ein glückliche Zeit gewesen, nach Paris wahrscheinlich die glücklichste in seinem Leben. Für seine letzten beiden Jahre ist der Nobelpreisträger dann in die USA zurückgekehrt, nach Ketchum, in die Berge Idahos, es hat vornehmlich medizinische Gründe. Ernest hat körperlich und mental abgebaut, das Ende naht, und Ehefrau Miss Mary will, dass er in den USA behandelt wird.

Nach seiner Selbsttötung im Juli 1961 gerät Ernest Hemingway auf Kuba mehr oder weniger in Vergessenheit. Die Insulaner kämpfen an anderen Fronten, russische Raketen, Söldnerinvasionen, Wirtschaftsembargo und Machtkämpfe innerhalb des Regimes. Das tagtägliche Ringen ums Überleben ist für die Kubaner eh beschwerlich genug. So verfällt über die Jahre die Finca Vigía, die Erinnerung an Don Ernesto verblasst.

Erst Mitte der 1980er Jahre rückt Ernest Hemingway auf Kuba wieder ins öffentliche Bewusstsein. Norberto Fuentes, zu diesem Zeitpunkt ein junger Schriftsteller mit Nähe zu den Castristen, publiziert eine detailgenau recherchierte Chronik der kubanischen Jahre des US-amerikanischen Nobelpreisträgers. Sein Buch Hemingway en Cuba wird zum internationalen Bestseller.

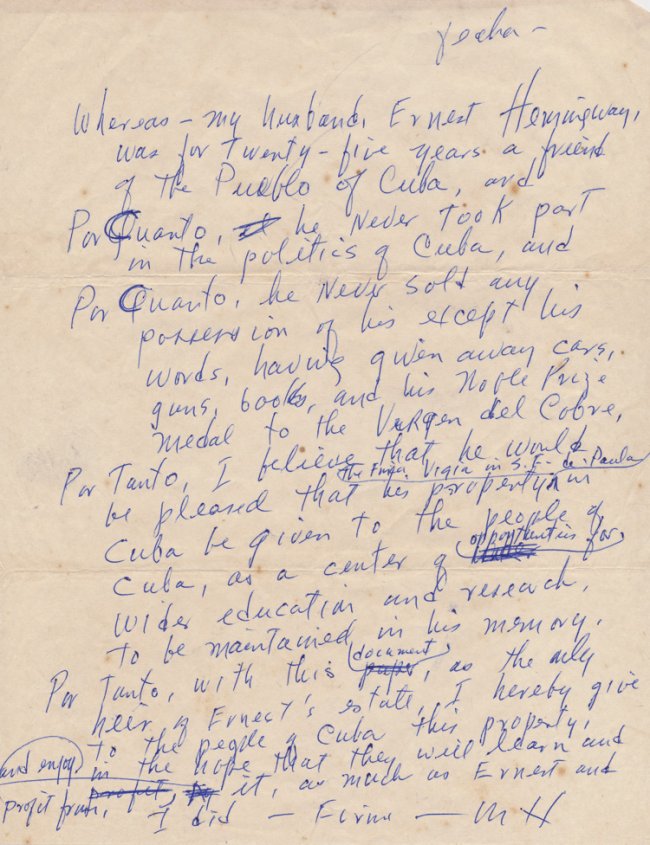

Norberto Fuentes Fleißarbeit von über 700 Seiten markiert den Beginn einer Renaissance des Ernest Hemingways auf Kuba. Die Finca Vigía wird jahrelang renoviert und zum Museum ausgebaut. Ihr Inventar – Hunderte Manuskriptseiten, 9.000 Bücher, unzählige Fotos und Dokumente – wird mit Hilfe von US-Universitäten gründlich katalogisiert und digitalisiert. Wissenschaftliche Symposien werden regelmäßig in Havanna abgehalten. Zart werden Verbindungen zwischen kubanischen und US-amerikanischen Institutionen geknüpft.

Die Kultur – neben Ernest Hemingway übrigens auch die Musik, in Gestalt von Dizzy Gillespie über Chucho Valdés bis zu den alten Knaben des Buena Vista Social Clubs – sorgt dafür, was die Politik nicht hinbekommt. Eine neue Milde zieht auf im kalten Krieg zwischen den verfeindeten Nachbarn. Trotz Wirtschaftsboykott und Sanktionen lässt die Kultur in jenen Jahren des Ronald Reagan das Einfallstor für Verständigung und Zusammenarbeit nun einen Spalt weit offen.

Die kubanische Tourismusagentur spielt den Joker Hemingway. Ab jenen Jahren begegnet man dem US-Amerikaner an jeder Ecke in Havanna. Im El Floridita, im Ambos Mundos, in der Bodeguita del Medio, in San Francisco de Paula oder in Cojímar. Ein Hafen wird auf Kuba nach Ernest Hemingway benannt, auch ein Angelwettbewerb, Daiquirí-Drinks ohnehin. So putzmunter wie ab den 1990er Jahren ist Ernest Hemingway auf Kuba zu Lebzeiten nie gewesen.

Während der Nobelpreisträger friedlich auf dem Friedhof von Ketchum in den Rocky Mountains ruht, erkennt der schlaue Fidel Castro in Havanna, wie nützlich El Americano dem revolutionären Regime sein kann. Ab Mitte der 1980er Jahre hat Castro sein klammes Land behutsam dem devisenstarken Tourismus geöffnet. Ernest Hemingway dient dabei als Zugpferd, Spanien und Kanada investieren massiv in die touristische Infrastruktur der Insel. Der US-Nobelpreisträger wird sozusagen als eine vertrauensbildende Klammer benutzt bei dieser Öffnung gen Kapitalismus.

Zugleich will Fidel Castro mit der Verehrung Hemingways eine versteckte Botschaft an die USA und ihre verschreckten Bürger schicken. So schlimm, so die Intention des bärtigen Máximo Líder, kann unser Sozialismus doch nicht sein, wenn wir euren größten Schriftsteller so verehren. Und er – der große Hemingway – hat ja uns Kubaner ebenfalls gemocht.

Fidel Castros Kalkül geht voll auf: Nordamerikanische und europäische Touristen reisen in Scharen an und werden verzückt von dem Kommunismus unter tropischen Palmen, ein paar doppelte Daiquirís im El Floridita erledigen den Rest. Und flugs ist der große Ernest Hemingway auf Kuba mehr als ein Schriftsteller, der Gringo aus Chicago avanciert zur Person der Zeitgeschichte.

In den neoliberalen 1980er Jahren lässt sich historisch eine Zeitspanne ausmachen, in der Ernest Hemingway die vielleicht letzte sichtbare Brücke zwischen beiden ideologisch so verfeindeten Staaten gebildet hat. Der tote Nobelpreisträger ist aus diesem Grunde noch heute in Havanna überpräsent, diese Aufmerksamkeit ist politisch gewollt.

Es gibt allerdings noch einen anderen Grund, weshalb der bärtige US-Amerikaner auf der Insel so bewundert wird. Die Kubaner, insbesondere die normalen Menschen, sie mögen ihn einfach, ihren Don Ernesto. Die Fischer aus Cojímar, die kleinen Händler in der Altstadt, die Taxifahrer in Havanna, die Privatvermieter der Casas Particulares, sie alle verehren ihn wirklich, von Herzen, als einer der ihren.

![]()