Schon seit den 1920er Jahren wusste Ernest Hemingway um das Ballspiel Pelota. In seinem Geburtsort Chicago gab es den Rainbow Garden, eine Anlage, die sich ganz diesem baskischen Nationalsport verschrieben hatte. Lokale Pelota-Spieler wie Erdoza, El Fenómeno und Atano sind ihm ein Begriff, er hat ihre Wettkämpfe gesehen. Bei einem Besuch des Frontón Cancha im Jahr 1927 in San Sebastián verfällt Ernest endgültig dem baskischen Ballspiel.

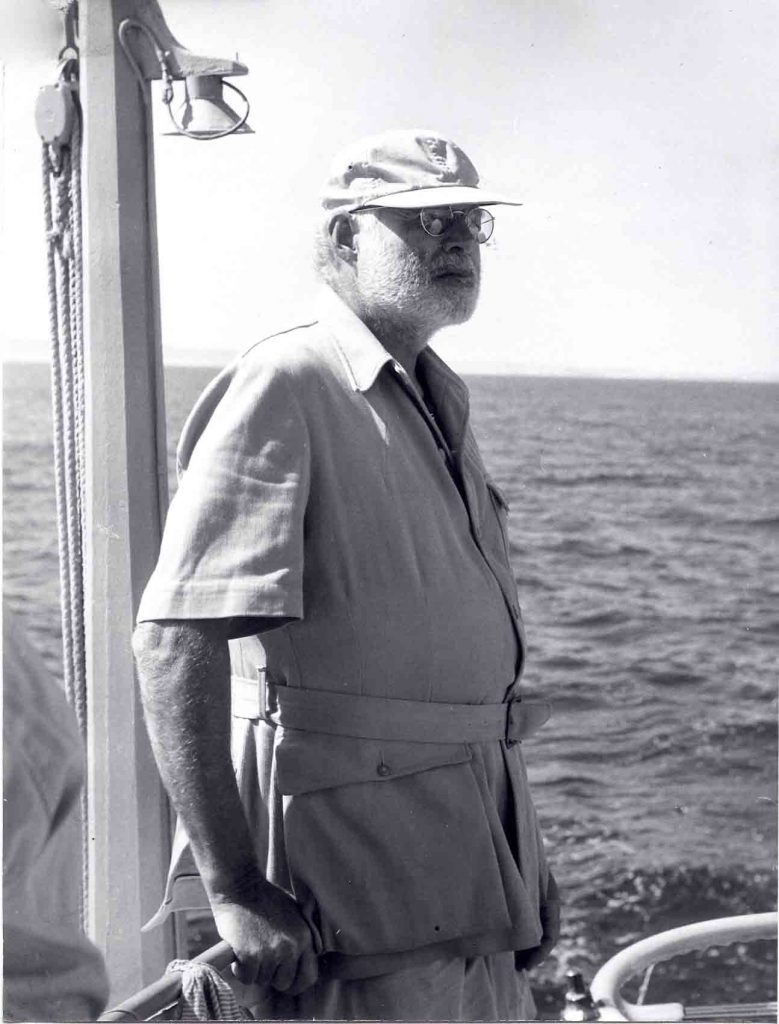

Während seiner 21 Jahre auf Kuba besucht der US-Autor oft den Frontón Jai Alai, an der Kreuzung der Calle Concordia mit der Lucena. Der Frontón ist eine populäre Wettkampf-Halle in Havanna, die der Volksmund auch als Palacio de los Gritos, als Palast der Jubelschreie, kennt. In dieser langgezogenen Sporthalle geht es lauthals her, denn dort werden die Meisterschaften ausgetragen.

José María Iparraguirre hat 1853 Gernikako Arbola – der Baum von Guernica – komponiert, ein Lied, das zur inoffiziellen baskischen Nationalhymne wurde. Der Baum steht für den Freiheitswillen und die Unabhängigkeit des Baskenvolks. Und so wundert es nicht, dass auf Kuba Gernikako Arbola im Palacio de los Gritos vor jedem Pelota-Spiel ertönt, ebenso wie in anderen Pelota-Spielstätten weltweit.

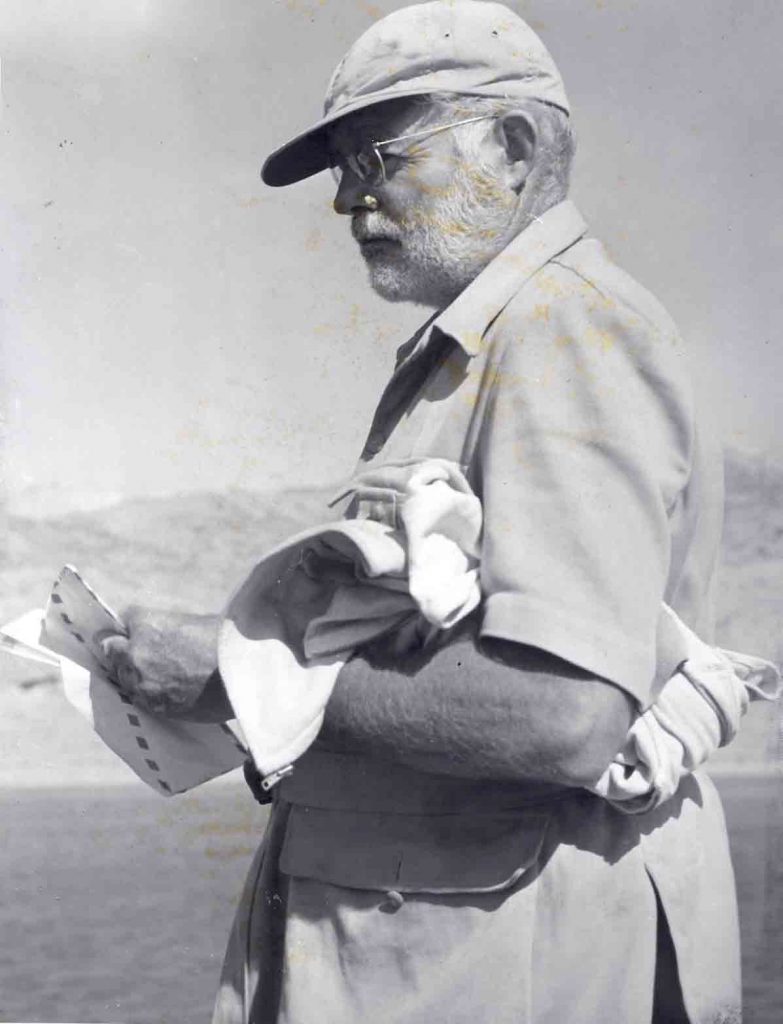

Der musikalisch begabte Ernest Hemingway hat die Hymne der Basken Dutzende Male gehört, zum Teil kennt er den Text. Miss Mary hat verraten, dass ihr Ehemann selbst in der afrikanischen Steppe des Öfteren dieses baskische Lied angestimmt hat.

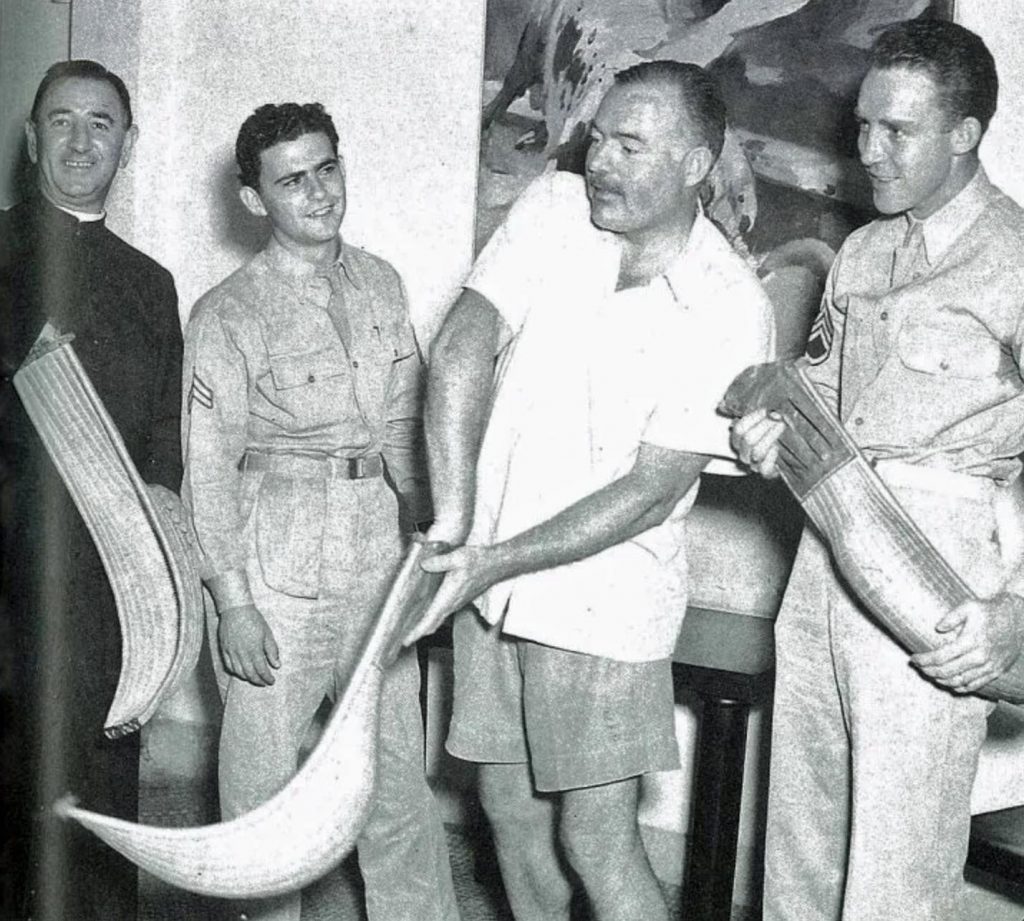

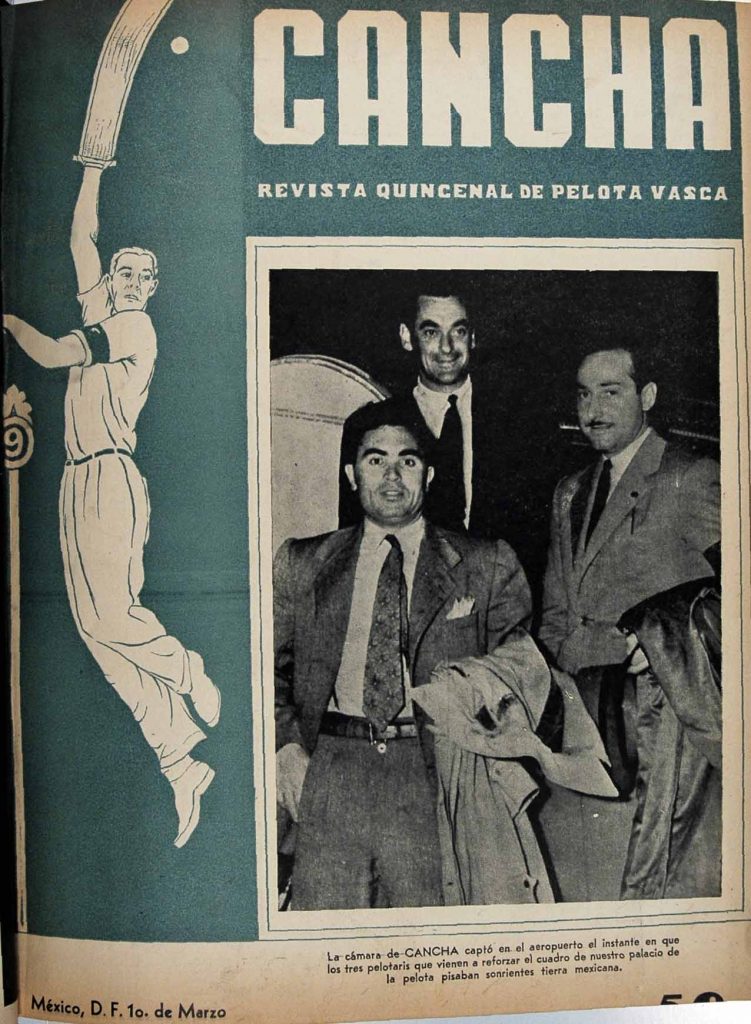

Auf Kuba hat Ernest die Zeitschrift Cancha abonniert. Das mexikanische Heft trägt den Untertitel Revista Quincenal de Pelota Vasca. Das vierzehntägliche Magazin über das baskische Pelota-Spiel. In Cancha erklärt Hemingway im Jahr 1945 seine Faszination für den baskischen Nationalsport. Es sei ein großartiger Wettkampf, spektakulär und voller Passion. Dazu schnell und brachial, wie kein anderer Sport, den er kennt.

Ernest Hemingway auf Kuba ist Abonnent der mexikanischen Pelota-Zeitschrift Cancha.

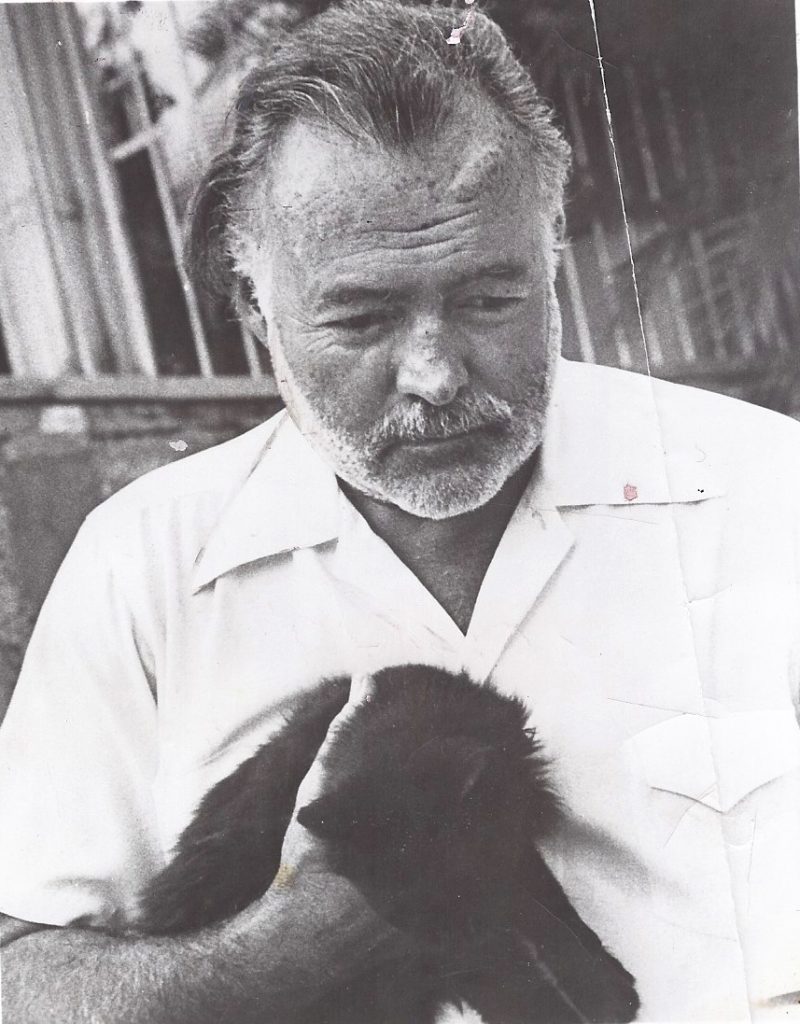

Ernest Hemingway kommt ins Schwärmen. Jai Alai is the format of pelota that attracts me most. Perhaps because it’s the one I’ve seen most times and among whose players are to be found my oldest and best friends. Seine besten und ältesten Freunde seien Pelotari und er habe unzählige Wettkämpfe beobachten können.

Jai Alai – auf Baskisch: fröhliches Fest – ist eine Variante des baskischen Pelota-Spiels, das Auswanderer aus Nordspanien auf die karibische Insel gebracht haben. Das Match beruht auf das Werfen des Balles gegen eine Wand. Anstatt eines Schlägers verwendet jeder Spieler eine schmale korbförmige Verlängerung an seinem Wurfarm, was eine

![]()