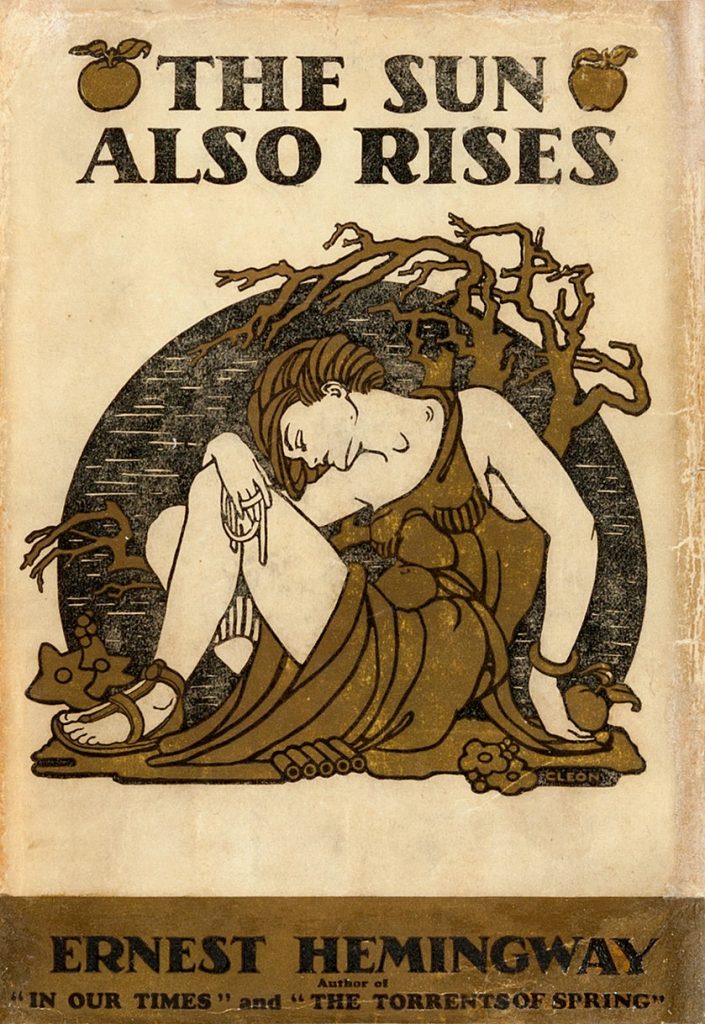

Dieser kernige Bursche gilt als der Prototyp einer amerikanischen Hyper-Maskulinität. Welch ein Leben voller Abenteuer und Erfahrungen! Ernest Hemingway ist ein Haudegen, wie er im Buche steht: Bei zwei Weltkriegen mitgemischt, im Spanischen Bürgerkrieg unter Beschuss der Putschisten, monatelange Safari-Jagden in Afrika, jeden Sommer das Bullenrennen in Pamplona, vier Ehen, Dutzende Liebschaften. Ein Mann für die Ewigkeit. Oder etwa nicht?

Das Ende mit einem Donnerschlag. Am 2. Juli 1961, an einem Sonntag, wacht er auf im Schlafzimmer seines Wohnortes Ketchum in den Ausläufern der Rocky Mountains. Leise schleicht er sich in den Keller, packt eine doppelläufige Schrotflinte aus dem Waffenschrank, nimmt zwei Schuss Munition, geht hinauf ins Vestibül, den Eingangsbereich vor dem Wohnzimmer, setzt sich auf den Boden des kleinen Vorraums und steckt den Gewehrlauf in den Mund. Dann drückt er ab.

Überraschend? Wohl nicht, eher zwangsläufig, wenn man hinter die Fassade blickt. Man weiß, die Hemingways sind eine Familie von Selbstmördern. Vater Clarence, ein praktizierender Arzt, bringt sich um, als Ernest 29 Jahre alt ist. Den geliebten Patron so zu verlieren, verletzt ihn tief. Auch zwei seiner sechs Geschwister nehmen sich das Leben. Margaux, die schöne Enkelin, ebenso. Die bekannte Schauspielerin setzt ihrem irdischen Dasein in Santa Monica ein Ende, mit 42 Jahren.

Auch wenn der berühmte Autor in der Öffentlichkeit den Macho raushängen lässt, ist Ernest Hemingway außerdienstlich ein anfälliger Mensch. Die Krankenakte dieses Patienten ist lang. In der Diagnose-Spalte findet sich häufig der Begriff Depression. Wie beim Vater. Clarence weilt oft in Kuren, um zu Kräften zu kommen und um seine Bekümmertheit zu heilen. Das Oberhaupt der Familie wird mehr und mehr geplagt von bipolaren Stimmungsstörungen. Auch Mutter Grace leidet ständig unter Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen, die Nerven.

Bipolarität ist auch Ernest nicht fremd. Er ist ein Mann mit zwei Gesichtern. Von den Gefühlen gänzlich hin- und hergerissen. Er kann wechselweise schüchtern sein oder großkotzig, warmherzig oder aggressiv, großzügig oder rücksichtslos. Ein Charmeur oder jemand, der gegen Frauen pöbelt. Solche Stimmungsschwankungen gehören zu seinem Alltag. Heute würde man auf bipolare Störungen abstellen, es gibt genug Merkmale von Borderline-Syndrom und von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.

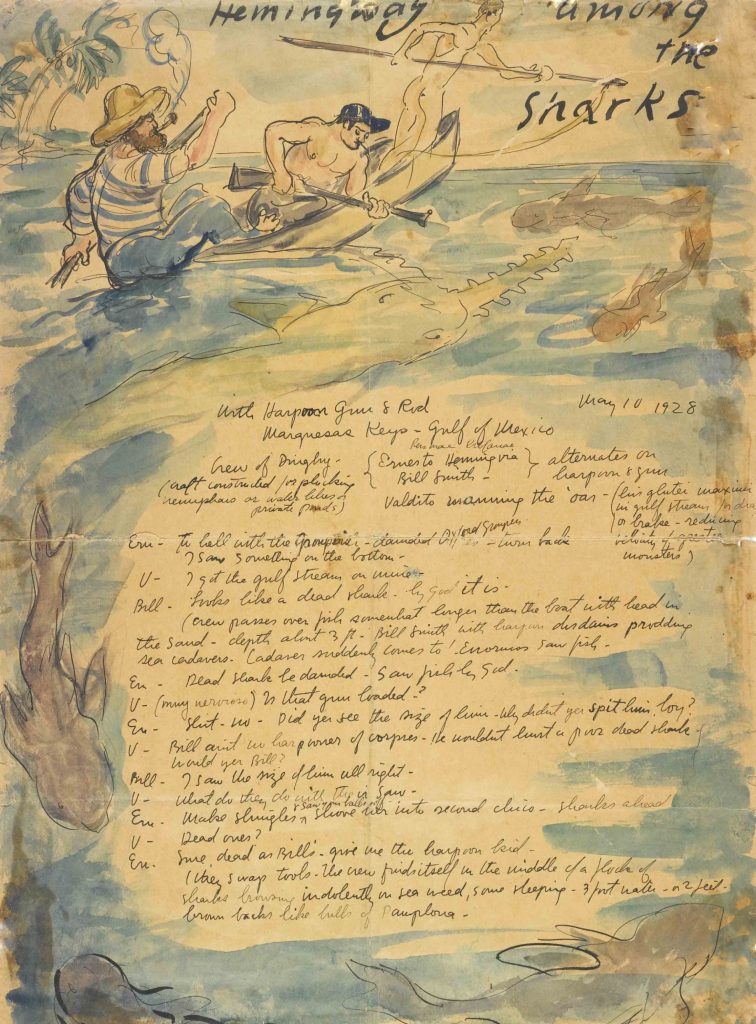

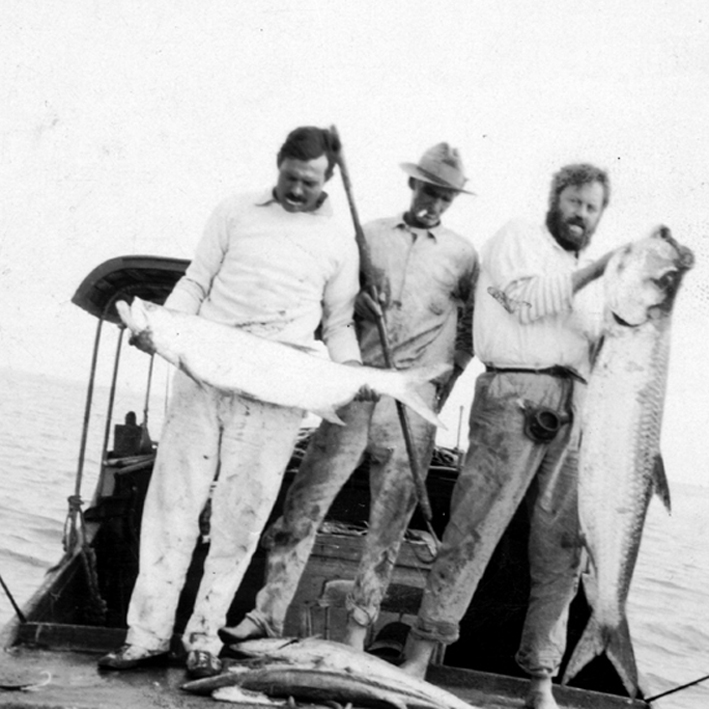

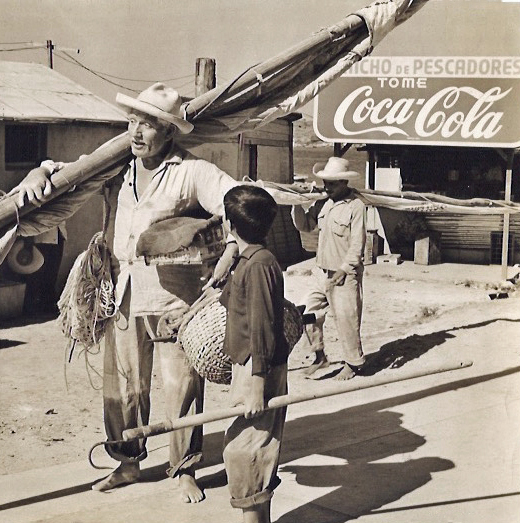

Anstatt seine Leiden kurativ anzugehen, schreitet Ernest seinen Weg weiter. Er denkt, er muss nur schneller gehen, dann wird’s besser. Er stürzt sich in aggressive Sportarten, sucht Trost beim Abschlachten von Stieren und an den Haken nehmen von Großfischen. Eine Ehe nach der anderen setzt er in den Sand, er will es noch nicht mal besser machen, bei der folgenden Liebschaft legt er die gleichen Fehler an den Tag.

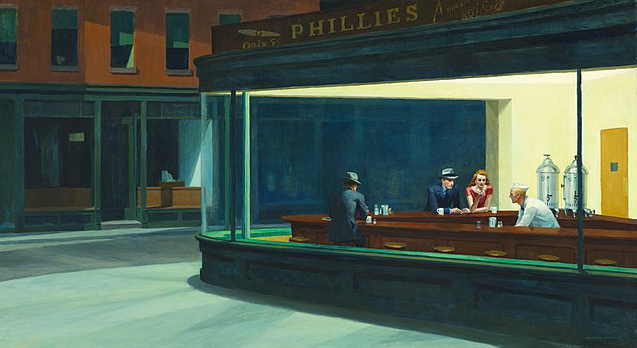

Als Draufgänger besitzt er die Neigung, sich auf missliche Weise selbst Verletzungen zuzufügen, insbesondere im Kopfbereich. In Paris verwechselt er 1928 die Schnur eines Oberlichts mit einer Toilettenspülung, er zieht daran, eine Glasscheibe knallt ihm voll auf den Kopf. In der Normandie wird er von einem Motorrad geschleudert, es folgen Monate mit Kopfschmerzen und Gedächtnisstörungen. Auf seinem Boot Pilar stürzt er 1950 unbeholfen und erleidet eine starke Gehirnerschütterung. Dazu zwei qualvolle Flugzeugunglücke in Afrika im Jahr 1954.

All die wiederholten Verletzungen im Kopfbereich verursachen nicht nur körperliche Schmerzen, sondern verschlimmern zudem seine psychischen Probleme. Sein Gedächtnis wird im Laufe der Jahre immer schlechter, seine Kreativität nimmt ab, das Schreiben fällt ihm von Tag zu Tag schwerer. Doch Ernest Hemingway kennt ein Heilmittel. In Wirklichkeit jedoch ist es sein schlimmster Dämon.

Doch Ernest merkt es nicht. Der Alkohol ist für ihn ein Helfer in der Not. Medizin für die Narben seiner Seele. Whiskey und Wein sind lebenslange Begleiter. Mit Anfang zwanzig beginnt er, jeden Tag zu trinken. Irgendwann ist der Griff zur Flasche derart sein Alltag, dass er die Sucht nicht mehr regulieren kann. Die Ehefrauen und die Ärzte drängen ihn, mit dem Saufen aufzuhören. Sie alle sprechen gegen den Wind. Zudem spielt der Alkoholkonsum bei den Kopfverletzungen eine fatale Rolle. Als Ursache oder als Treiber einer Ausweitung.

Obendrein übernimmt die Depression nun das Kommando über ihn. Seine Schlaflosigkeit wird schlimmer und in den letzten Jahren zeigt er Anzeichen von Wahnvorstellungen. Der Schriftsteller äußert die Befürchtung, dass seine Freunde ihn umbringen wollen und sieht sich an jeder Straßenecke vom FBI beschattet. Der Wirrwarr aus psychotischer Depression, den Hirnverletzungen, den bipolaren Störungen und dem chronischen Alkoholmissbrauch lassen seinen Gesamtzustand vollkommen absacken.

Was bleibt einer armen Seele als Ausweg? Im engen Kreis spricht der Nobelpreisträger häufig davon, sich das Leben nehmen zu wollen. Im Frühjahr 1961 versucht Ernest Hemingway innerhalb einer Woche drei Selbstmord-Versuche. Der öffentlich gefeierte Autor kann keinen klaren Gedanken fassen, ans Schreiben ist nicht mehr zu denken. Wenn ihm am Schreibtisch vor dem leeren Blatt Papier die Worte fehlen, bricht er in Tränen aus.

Ernest Hemingway hat sich stets darin gefallen, gegen

![]()