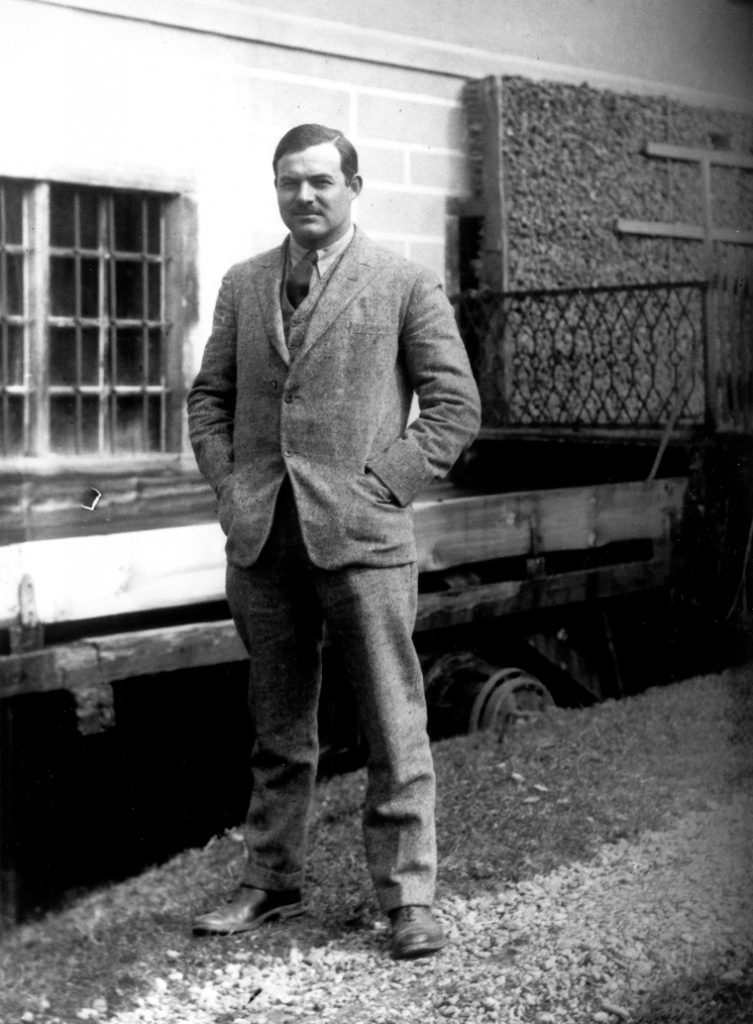

Dieses Land zu hassen, dafür gäbe es in Ernest Hemingway Biografie genug Anlässe. In Fossalta di Piave, zu Ende des Ersten Weltkriegs, wird der junge US-Amerikaner von einer Mörsergranate fast ums Leben gebracht. Ein halbes Jahr muss er im Lazarett in Mailand zusammengeflickt werden. Im Spanischen Bürgerkrieg erlebt er das brutale Bombardement der Legion Condor gegen die Republik. Und im Zweiten Weltkrieg kauert er nur weniger Kilometer hinter der Frontlinie im Hürtgenwald, einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs.

Kaiser Wilhelm, Hitler, die Nazis – Deutschland zu hassen, müsste ihm leicht fallen. Doch der US-Amerikaner hasst Deutschland und die Deutschen nicht. Vor allem aus einem Grund, ein Mann ist da vor. Sein Name: Hermann von Wedderkop. Heute fast vergessen. Wedderkop ist wunderbar, schreibt Ernest Hemingway. Sie zahlen mir 550 Francs, jubelt er im Januar 1925, der junge Amerikaner hat es in jenen Jahren nicht dicke.

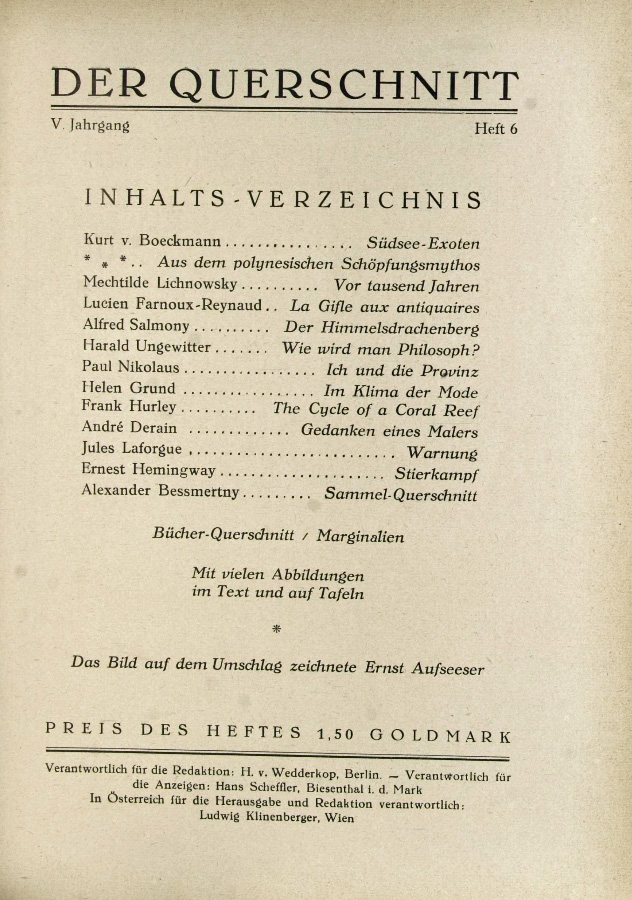

Der unbekannte Ernest Hemingway bietet seine Geschichten wie sauer Bier an. Im seinem Heimatland findet sich kein Periodikum, das die Stories des Newcomer drucken will. Jede angesehene Zeitschrift und auch die verrufenen Magazine haben die Stierkampf-Story abgelehnt. Es sei eine großartige Geschichte, aber wir können sie nicht veröffentlichen, zeigt er sich resigniert in einem Brief an seinen Kollegen Ernest Walsh. Die Story sei für die Leser zu hart.

Ganz anders das Urteil des Hermann von Wedderkop. Wedderkop schreibt, meine Stierkampf-Story sei wunderbar, verkündet er im Januar 1924 stolz seinem Freund Harold Loeb. All mein Zeug wird demnächst erscheinen, sagt er. Am 9. Oktober 1924 treffen sich Wedderkop und der junge Amerikaner in Paris, im Apartment von Ezra Pound, der schon öfter für das Berliner Magazin geschrieben hat. Hemingway und Wedderkop finden einen guten Draht zueinander.

Der Chefredakteur stellt die redaktionelle Linie des Querschnitt vor. Ernest Hemingway fasst Wedderkop Credo zusammen: Zum Teufel mit all der Vornehmtuerei und den Kirmesbuden der Eitelkeit. Gebt dem Leser die volle Dröhnung. Er veröffentlicht großartige Boxfotos und Fotos von all den schicken Frauenzimmern in Europa. Der Kerl ist zu gut, um sich lange halten zu können.

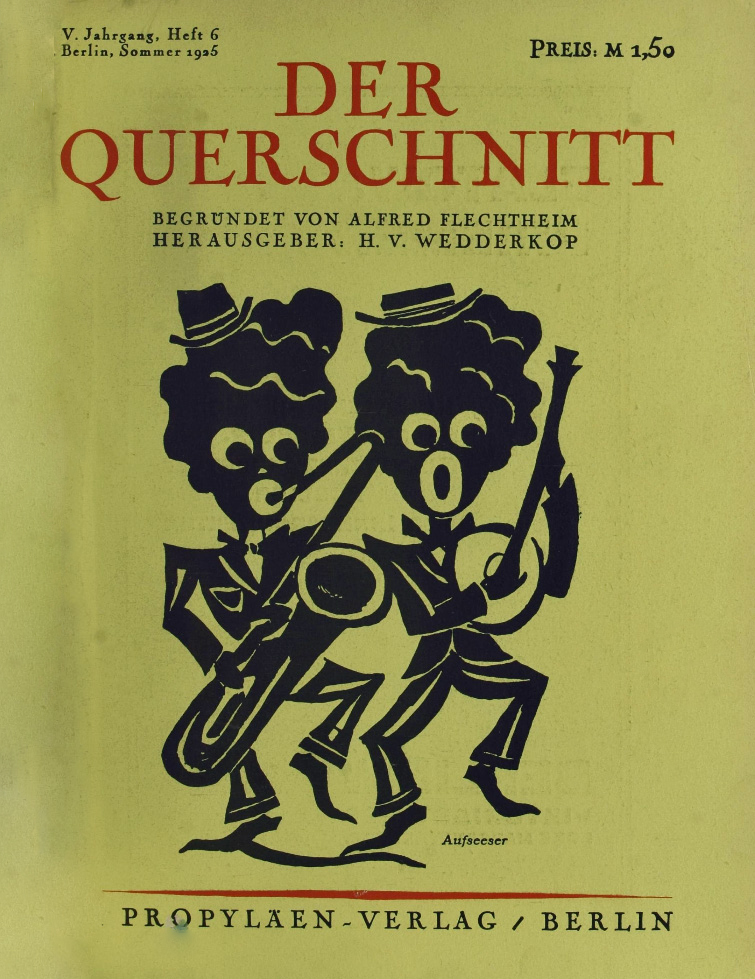

Von Wedderkop ist Chefredakteur der Monatszeitschrift Der Querschnitt, die Gedichte und eine zweiteilige Stierkampf-Story im Sommer 1925 von im abdruckt. Sie behaupten, sie würden alles kaufen, egal, was ich schreibe. Ich fürchte, Von Wedderkop ist verrückt, aber er ist ein wunderbarer Kerl. Und solange Von Wedderkop nicht gefeuert wird, bin ich im Geschäft, schwärmt Ernest Hemingway in einem Brief aus Schruns am 9. Januar 1925 an William Smith.

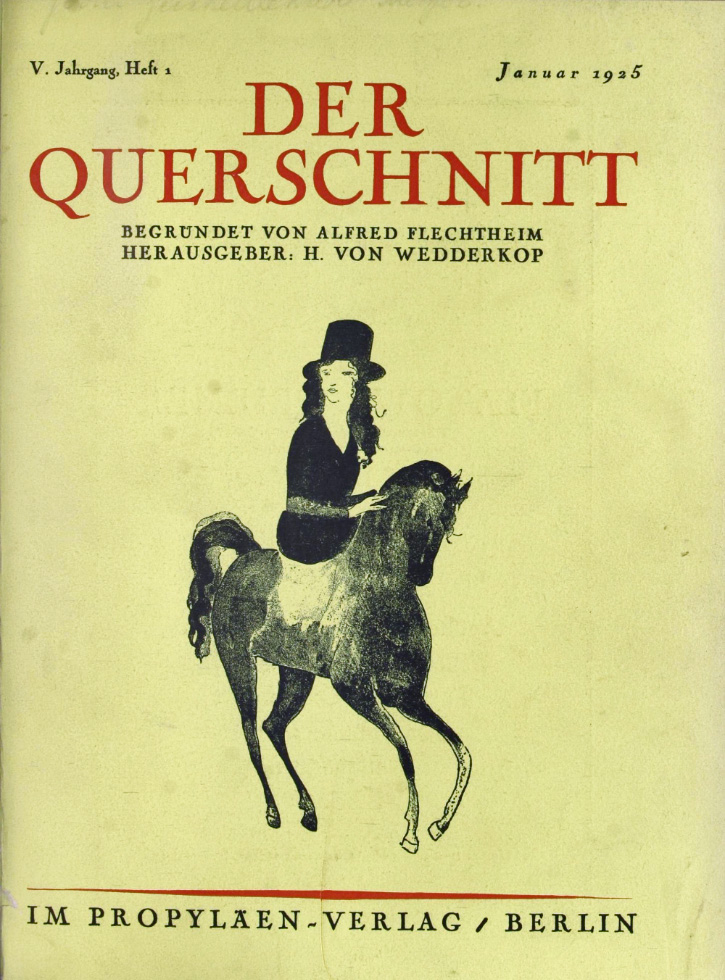

Ernest Hemingway ist begeistert von der Januar-Ausgabe des Querschnitt im Jahr 1925.

Der Amerikaner in Paris ist ganz vernarrt in Der Querschnitt aus Berlin. Seine Mentorin Gertrude Stein fragt Ernest Hemingway am 20. Januar 1925 aus dem österreichischen Schruns, wo er mit seiner Frau Hadley und dem einjährigen Sohn John die Winterferien verbringt: Habt Ihr die Januar-Ausgabe vom Querschnitt gesehen? Mit der berühmten Rede von Juan Gris und vielen Abdrucken von Gris. Ich habe die Ausgabe heute erhalten. Sie sieht sehr seriös aus, aber immer noch lebhaft. Wunderschön umgesetzt. Was habt Ihr von Wedderkop gehört?

Der aufstrebende Schriftsteller begeistert sich immer mehr an dem Monatsmagazin. An Jane Heap schreibt er am 5. April 1925: Wedderkop veröffentlicht meine ganzen obszönen Arbeiten schneller als ich sie schreiben kann. In Deutschland bin ich als der junge amerikanische Heine bekannt. Kaum ein Verleger, den Hemingway so ins Herz geschlossen wie den Deutschen. Der Amerikaner macht sich lustig über ihn, es ist ein gutes Zeichen. Wedderschnitt, persifliert Ernest seinen Verleger, den Wedderschnitt vom Querkopf.

Hermann von Wedderkop wird im November 1875 in Mecklenburg

![]()