Alles geschieht in Paris und ohne Paris bleibt diese Umwälzung nicht vorstellbar. Die Stadt an der Seine ist wie eine Insel des Glücks, alles um sie herum muss sich im Unrat der Zeitläufte suhlen. Nach dem Ersten Weltkrieg liegen die Länder am Boden, Gewinner wie Verlierer. Männer sind in einem sinnlosen Krieg verheizt worden, Werte haben sich als hohl erwiesen, ihr Vermögen haben die Deutschen in den Kriegsanleihen des Kaisers verpulvert, selbst Amerika wird erschüttert von sozialen Konflikten.

Und die Literatur? Wie ein alter Dieselmotor knattert die viktorianische Literaturtradition eines Charles Dickens mit ihren Adelsthemen und dem Schwurbel-Stil dem Friedhof entgegen. Die englische Literatur beharrt immer noch auf diesen belehrenden Aristokraten-Touch, ihre Themen um Londoner Waisenhäuser und hartherzige Lords ermüden die Leser zunehmend. Es geht dem Ende zu mit dem weitschweifigen Gesäusel, doch das Neue gewinnt erst langsam an Kontur.

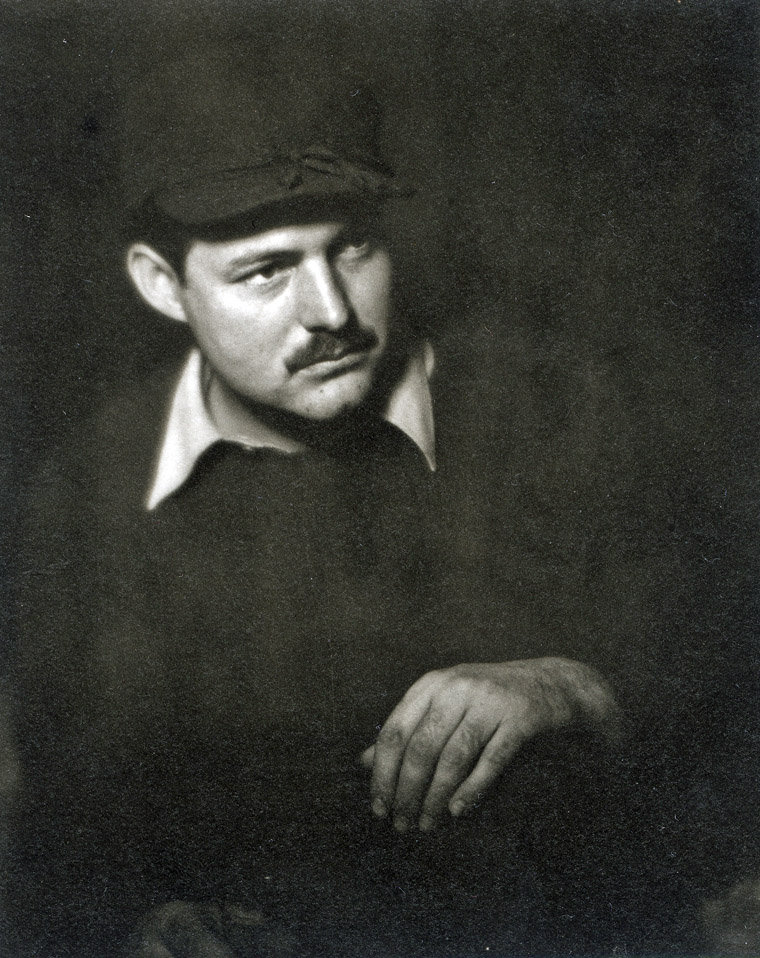

Aus der calvinistischen Ödnis des Mittleren Westens kommt im Dezember 1921 ein lebenshungriger junger Mann aus Chicago in die französische Hauptstadt, als Korrespondent der kanadischen Tageszeitung Toronto Star. Ernest Hemingway hat nicht studiert, ein Umstand, der sich jedoch durchaus als Vorteil herausstellen wird. Neugierig taucht der 22-Jährige ein in die alte Welt, er liest französische Lyrik, deutschen Naturalismus und spanische Novellen. Und er hört aufmerksam den Ratschlagen zu, die Künstler in Paris ihm verraten.

Gertrude Stein lehrt den Rhythmus der Sprache, die französischen Poeten demonstrieren mit ihrem le mot juste wie wichtig es ist, das treffende Wort zu finden. Die Disziplin des genauen Wortes sensibilisiert ihn für den richtigen Ausdruck, er wird die Technik fortan in seiner Prosa anwenden. Von den Musikkomponisten lernt er, wie wichtig eine Satzmelodie ist. Melodie und Kontrapunkt. Hemingway wird ein Schriftsteller werden mit einer ganz eigenen Tonalität, sein Satzbau bekommt Wiedererkennungs-Qualität.

Dann schaut der Sohn eines Arztes und einer Opernsängerin sich die Farbenpracht der Gemälde eines Henri Matisse oder Paul Cézanne an. Der Amerikaner aus Illinois wird überwältigt, wie es den Künstlern gelingt, die großartige Natur mit nur wenigen Strichen und Farbtupfern froh und leuchtend darzustellen. Er nimmt sich vor, die Landschaft in seiner Prosa so zu schildern, wie die französischen Impressionisten zu malen vermögen.

Es ist das Handwerk des Schreibens, das Ernest Hemingway sich in Paris aneignet. Einen besseren Ort kann man sich nicht vorstellen. Doch Paris ist mehr. In der Stadt des Lichtes erlebt er, dass trotz Verletzungen und Schicksalsschlägen, die Welt Liebliches zu bieten hat: attraktive Frauen, einen wunderbaren Rotwein, gutes Essen, Boxen und Pferderennen, die Muße im Café, den Trost der Kunst. Paris bewahrt den jungen Mann davor, zum Zyniker zu werden und ermöglicht ihm, sich seiner Zielvorstellung eines guten Lebens klar zu werden.

Eine neue Art zu schreiben ersteht, kurz, lakonisch, auf das Wesentliche reduziert. Hemingways Themen und sein Stil bewegen sich nahe

![]()