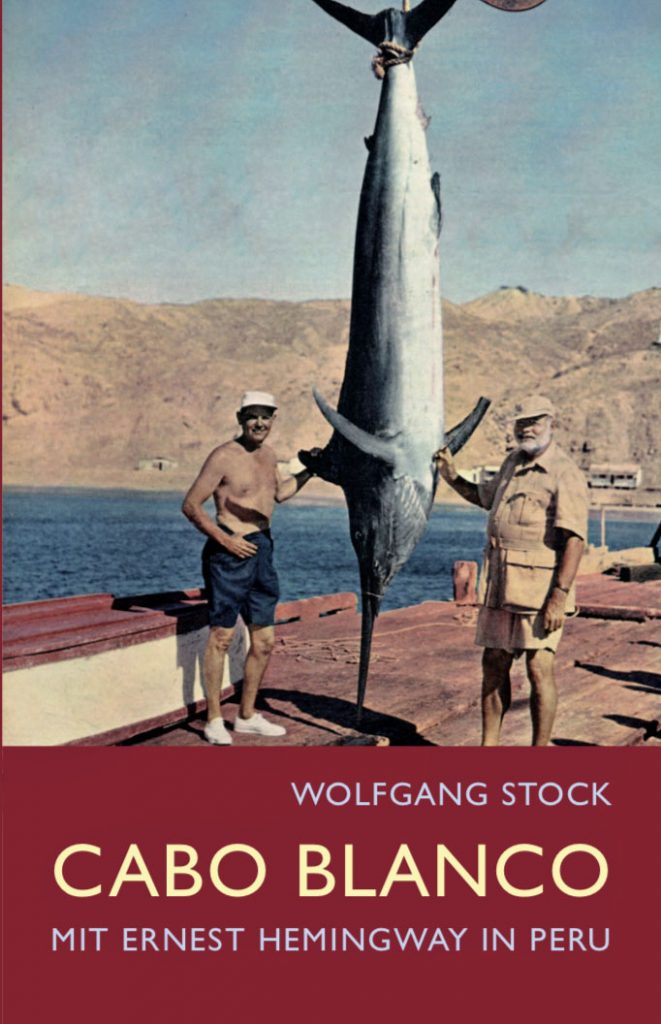

Man kann seine Person nicht von seinem Werk trennen. Dieser Mensch – ein sehr bipolarer Alpha-Mann – lebt wie eine seiner Romanfiguren und stirbt als eine von ihnen. William Faulkner, ebenfalls Nobelpreisträger, sagte damals, wahrscheinlich ein wenig neidisch: Für die wenigen, die ihn gut kannten, war er fast so viel wert wie die Bücher, die er als Mann schrieb.

Einigen Beobachtern, vor allem Frauen, kann Ernest Hemingway mit seinem gigantischen Ego manchmal abschreckend erscheinen, geradezu wie der Idealtypus eines Macho-Mannes. Kriegsberichterstatter, Frauenheld, Choleriker, Trinker – dieser Kerl tut viel für sein übles Image. Aber Vorsicht, der Mann mit dem grauen Bart ist kein Hochstapler oder Angeber.

Er hat Wunden in Hülle und Fülle erlitten, er selbst ist kein Unschuldslamm. Vielleicht versucht er, die Narben seiner Seele mit starken Sprüchen zu verbergen. Dieser Autor muss um seinen Erfolg kämpfen wie ein Löwe, nichts ist ihm vergönnt, weder in der Literatur, noch im Leben. Und der Preis, den er schließlich für seinen Weltruhm zu zahlen hat, fällt hoch aus.

Im Alltag des 1899 geborenen Mittfünfzigers ziehen seit den späten 1950er Jahren immer mehr dunkle Wolken auf. Wenn er in den Spiegel schaut, sieht er einen erschöpften Graukopf. Seine wilden Jahre liegen hinter ihm. Die üblichen Altersbeschwerden – von Diabetes über Erektionsstörungen bis hin zu Hämorrhoiden – haben ihn im Griff. Und seit Jahrzehnten schleppt er ein schlimmes Bein und einen schlimmen Rücken mit sich herum.

Seine Ehe mit Miss Mary, sie ist die vierte Mrs. Hemingway, dümpelt so vor sich hin. Oft reagiert Ernest gereizt und ausfallend, mehr als einmal ist Mary drauf und dran, ihn zu verlassen. Doch am nächsten Tag ist er wieder fromm wie ein Lamm, und der schlimmste Streit vergessen.

Ganz leer ist sein Kopf. Er hat Probleme, sich zu konzentrieren, sein Gedächtnis ist lausig, sogar das Schreiben fällt Ernest Hemingway schwer. Sein Verleger verlangt nach einem neuen Buch, doch er werkelt tagelange vor dem Manuskript und weiß, er bleibt unter seinen Möglichkeiten. Dies ist für ihn das Schlimmste: das weiße Blatt Papier, das er nicht richtig füllen kann.

Der Nobelpreisträger von 1954 versucht, seinen Platz im Leben zu verteidigen. Er klammert sich an jeden Rettungsanker wie ein Ertrinkender. An die Erinnerungen, die wegfliegen wollen. An die Kraft, die von Tag zu Tag schwindet. Und an die Hoffnung, die immer kleiner wird. Er ahnt, dass er bald vor seinem schwersten Kampf stehen wird.

Als junger Mann hat er sich für unsterblich gehalten. Doch seit einiger Zeit überfällt ihn der Gedanke an die eigene Endlichkeit, und es gelingt ihm nicht, die Unruhe mit Whisky wegzuspülen. Seine Anfälle von Depression kommen in immer kürzeren Schüben. Im Grunde quält ihn die Frage: Was bleibt von all dem Ruhm am Ende des Tages? Was passiert, wenn die Träume vorbei sind?

![]()

Schreibe einen Kommentar