Clarence Hemingway, der Vater, hat Ernest von Kindesbeinen an in die Natur mitgenommen und dem kleinen Jungen an den Bächen und Flüssen um den Lake Michigan das Fischen beigebracht. Mit drei Jahren vermag der wissbegierige Ernest eine Angel zu halten, ebenso wie ein Gewehr. Die Hemingways besitzen das Sommerhaus Windemere am Walloon Lake im Norden Michigans und die Eltern verbringen dort mit den Kindern die Sommermonate.

Durch den Vater hat Ernest auch den Respekt vor der Natur erfahren. In der unberührten Natur entdeckt der neugierige Junge das Gerinnsel einer Quelle, das Wachsen zu einem Bachlauf, der breiter und breiter wird und schließlich in einem Fluss mündet, der dem Meer zufließt. Der Jugendliche zeigt sich früh fasziniert vom Wasser, er bestaunt die selbstverständliche Beständigkeit dieses Kreislaufes von Flora und Faune, so als sei die Tier- und Pflanzenwelt von einer unsichtbaren Hand gelenkt, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt.

In der Natur spürt Ernest die Momente von Einkehr, er braucht eine solche innere Harmonie, denn dieser Mensch schleppt vielerlei Verletzungen mit sich herum. „Hemingway hat Narben vom Kopf bis zur Spitze seines rechten Fußes“, sagt der Schriftsteller und Psychologe José María Gatti aus Buenos Aires. „Man kann sagen, dass die Geschichte seines Lebens auf seinem Körper aufgemalt ist.“

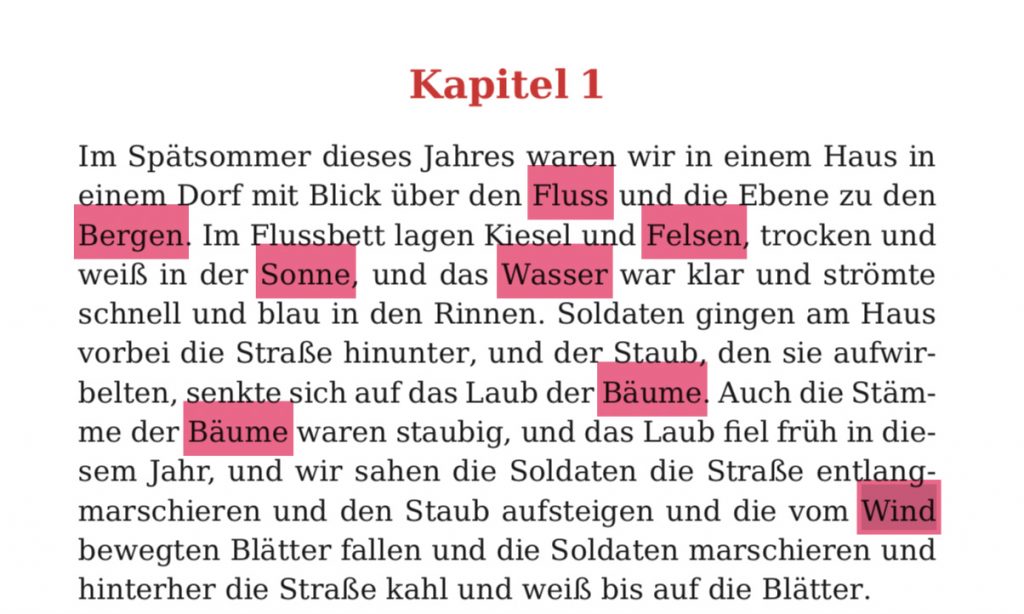

Man lese zur Einstimmung Ernest Hemingways zweites Buch In einem anderen Land, im Original heißt das Werk A Farewell to Arms. Schauen wir uns gleich einmal die ersten Zeilen an, wunderbar von Werner Schmitz ins Deutsche übertragen. Was auffällt: Im ersten Abschnitt werden wir gleich mit einer Vielzahl von Naturbildern bombardiert, obwohl es Hemingway so einfühlsam macht, dass wir es kaum wahrnehmen.

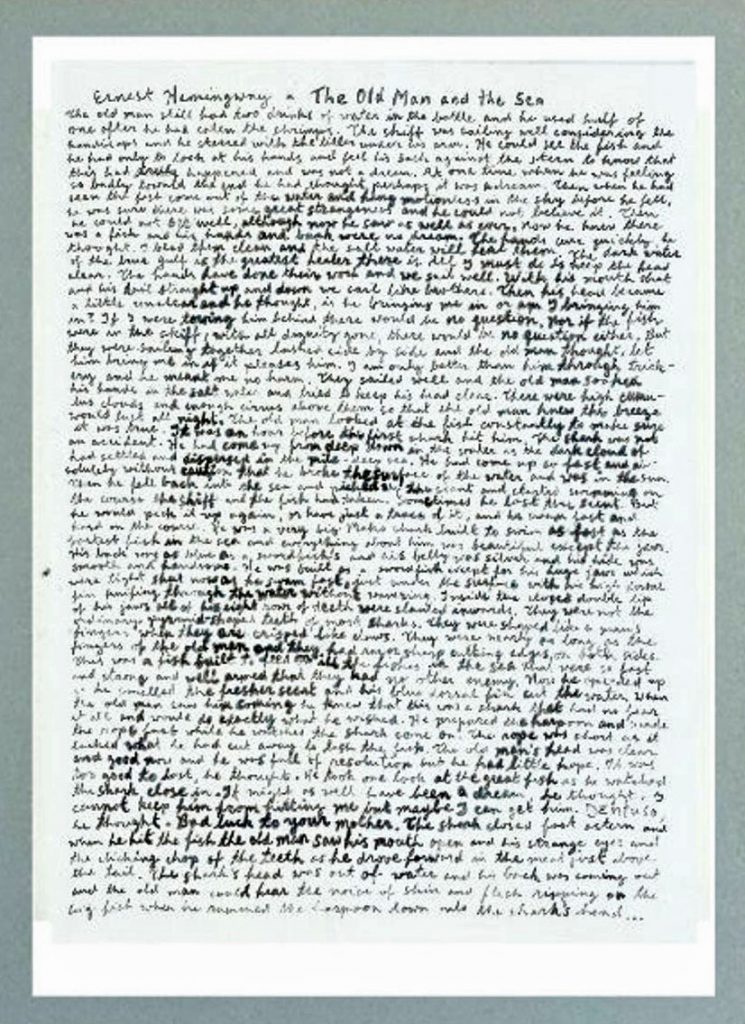

Der Beginn seines Romans In einem anderen Land. Ernest Hemingway legt mit seinen Naturbildern die Melodie für sein Werk und sein Leben.

Ernest Hemingway und die Naturbilder. Was hat es damit auf sich? Es ist die Natur, die seinen Erzählungen einen Rahmen geben, das Handeln der Protagonisten spielt sich innerhalb dieser Begrenzung ab. Die uns umgebende Schöpfung – das Meer, die Seen, die Berge und die Wälder – folgt ihren eigenen unergründlichen Regeln. Die Natur ist mächtiger als alles, was sie umschließt, mächtiger als der Mensch ohnehin. Die Menschen kommen und gehen, die Natur jedoch bleibt.

Zum Kreislauf der Natur gehören nicht nur das Sprießen und Blühen, sondern ebenso das

![]()