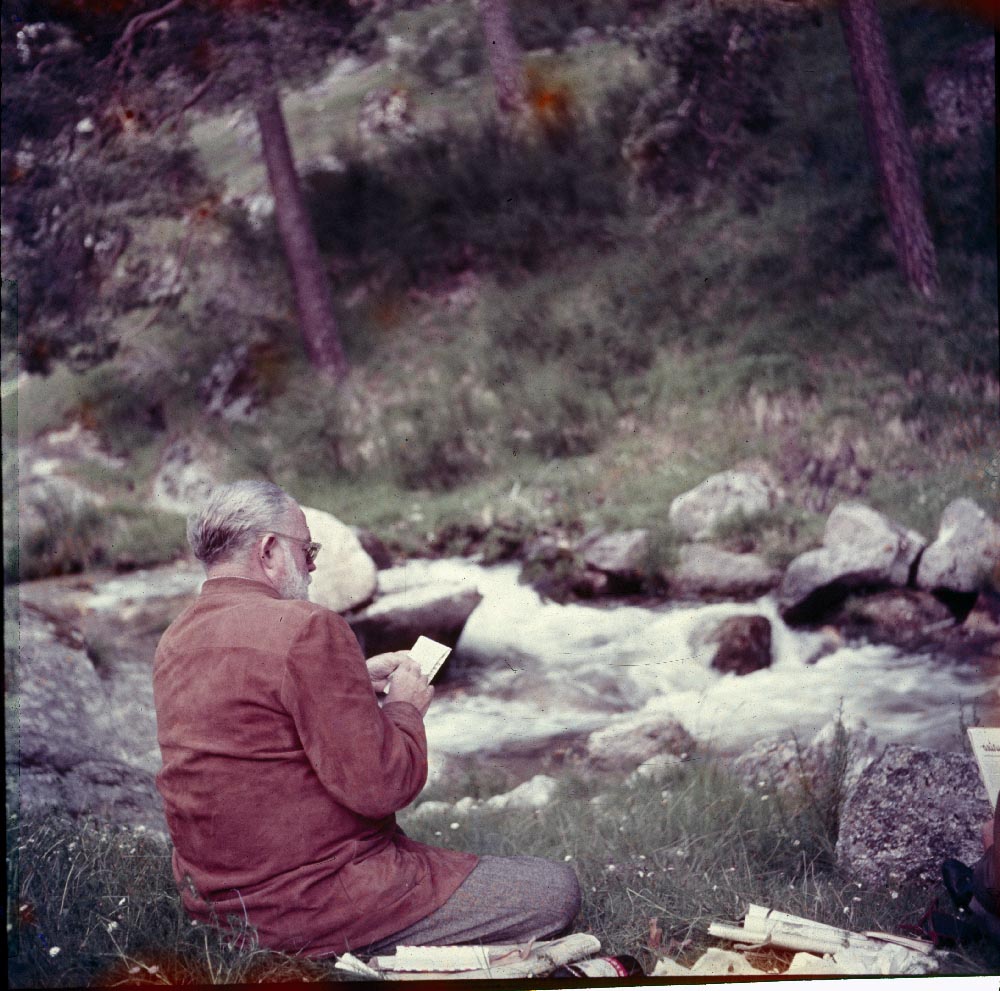

Wenn man sich unter den Bewohnern von Pamplona umhört und den Namen Ernest Hemingway fallen lässt, so bekommt man allerlei zu Ohren. Ich hege gespaltene Gefühle in Bezug auf diesen Herrn, pikiert sich ein Mann. Ein anderer Pamplonese meint, der Amerikaner habe viel für die Stadt getan, nicht immer zum Guten. Dass der Nobelpreisträger von 1954 die Sanfermines weltweit populär gemacht hat, es ist ein Fakt, dieser Umstand stößt allerdings nicht überall auf Begeisterung.

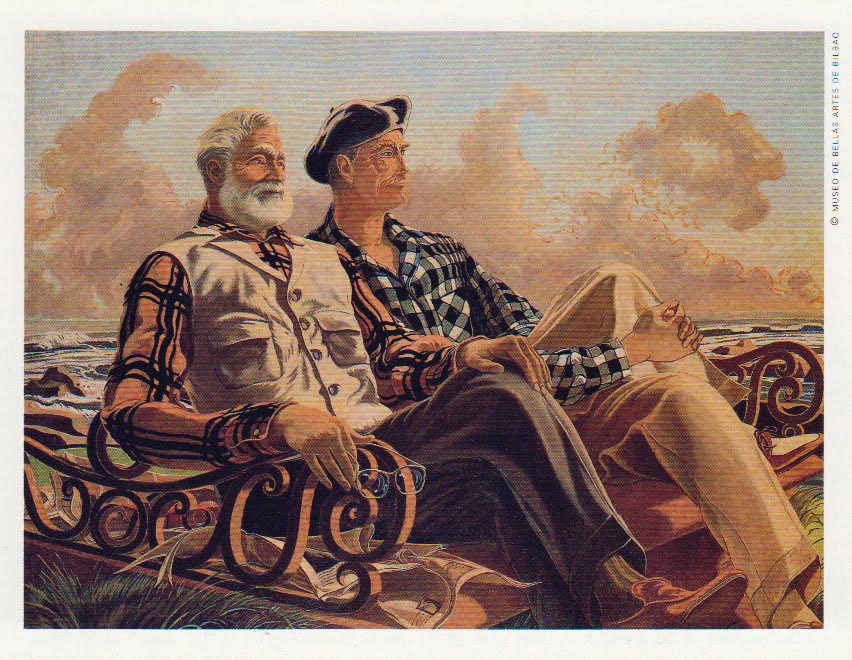

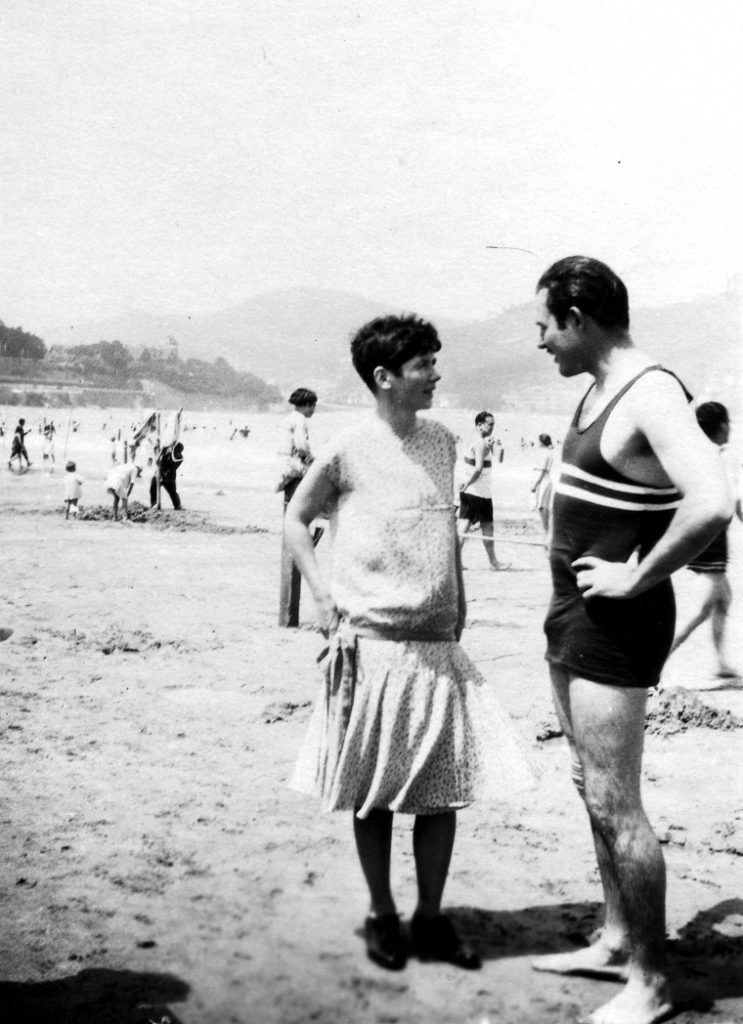

Von Gertrude Stein, seiner Mentorin in Paris, erhält Ernest den Tipp, den Encierro zu besuchen. Die Schriftstellerin aus Pittsburgh und ihre Gefährtin Alice Toklas kennen das Spektakel bereits seit 1915. Zu dem Zeitpunkt ist das Fest in Nordspanien ein lokales Ereignis, ein Geheimtipp für neugierige Weltenbummler. Zum ersten Mal kommt der junge Hemingway im Juli 1923 nach Pamplona, insgesamt wird er die Hauptstadt Navarras zehn Mal besuchen. Der Journalist aus Chicago zeigt sich bei seinem Trip ins Baskenland im Nu elektrisiert von dem mittelalterlichen Schauspiel, so etwas findet man in seiner Heimat nicht.

Sein Erstlingswerk Fiesta, dieses erscheint im Jahr 1926, lässt Ernest Hemingway überwiegend in Pamplona spielen. Im amerikanischen Original heißt der Roman The Sun Also Rises, er wird auf Anhieb zu einem Riesenerfolg. Mit einem Mal werden die Sanfermines mit den Stieraufläufen, den Prozessionen und Tänzen ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit katapultiert. In seiner epischen Erzählung schreibt der Debütant ausführlich über das Großereignis in der nordspanischen Stadt mit damals 35.000 Einwohnern.

Seit fast 600 Jahren wird das Großereignis mit dem religiösen Ursprung aufgeführt. Gefeiert wird zu Ehren des heiligen Fermín, des Schutzpatrons von Navarra. Firminus der Ältere ist der Sohn eines römischen Offiziers, er wird zum Priester geweiht und im 3. Jahrhundert zum Bischof von Amiens ernannt. Fermín stirbt den Märtyrertod, ihm wird die Kehle durchschnitten. Seine Reliquien werden von Frankreich nach Pamplona überführt. Der Pañuelico – ein rotes Halstuch, das in Pamplona zum Fest getragen wird – erinnert an sein unseliges Schicksal.

Beim Encierro werden die Stiere aus den Corrales durch die Altstadt von Pamplona zur Plaza de Toros getrieben. Foto: W. Stock, April 2024.

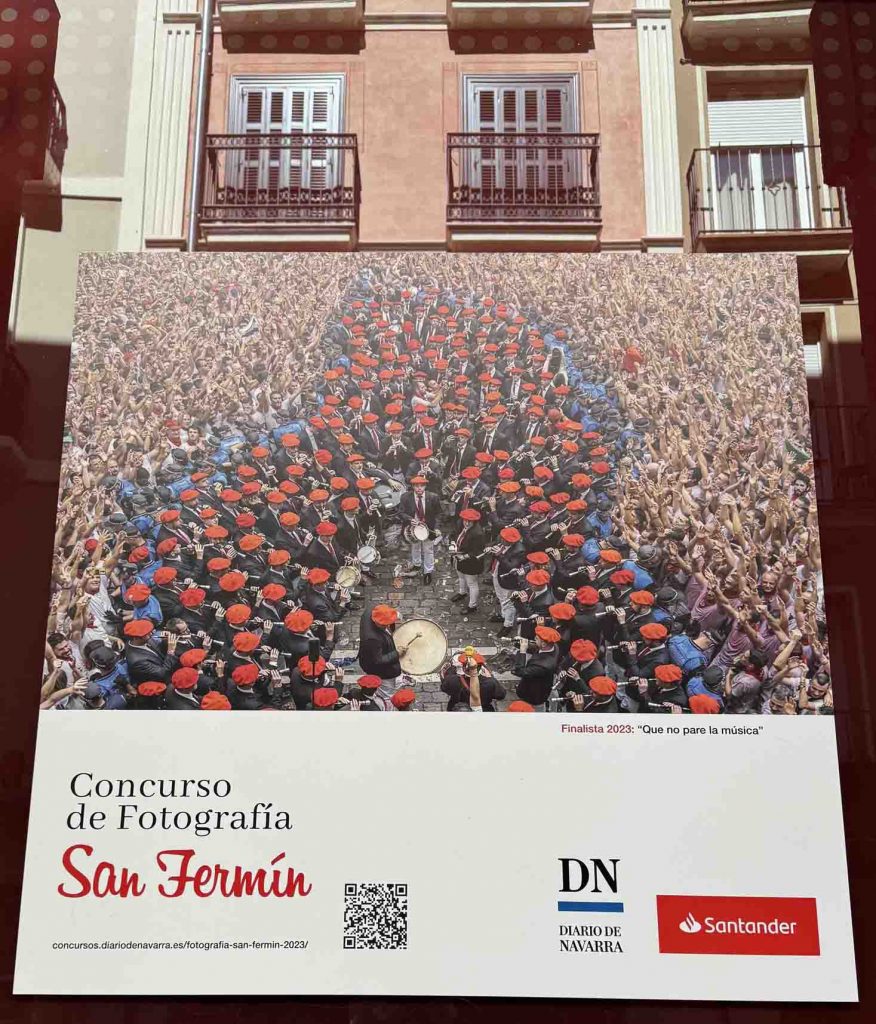

Die Sanfermines beginnen alljährlich am 6. Juli mit dem Chupinazo, zur Mittagszeit, wenn 12 Feuerwerksraketen vom Rathausbalkon abgeschossen werden. Und endet nach acht Tagen, immer am 14. Juli um Mitternacht, mit dem Klagelied Pobre de mí. Ach, ich arme Seele. Im Laufe der Jahrhunderte hat das Fest zahlreiche Veränderungen durchlaufen. So eine Terminverschiebung von Herbst auf Sommer oder die Hinzunahme des Chupinazo-Rituals, das erst seit 1941 offizieller Bestandteil der Feierlichkeiten ist.

Der bekannteste Teil des Festes bleibt der Encierro. Um acht Uhr morgens findet der Auflauf der schwarzen Kampfstiere mit einem Gewicht von 600 Kilo statt. Der Trubel beginnt in den Stallungen im Norden und endet nach einer Hatz von 826 Metern durch die engen Gassen der Altstadt in der Plaza de Toros. Hunderte von Teufelskerlen – Einheimische wie Touristen – rennen bis zur Arena vor den Bullen her, manche werden von den Stieren zu Fall gebracht oder gar aufgespießt. Jeder Mozo, so werden die tollkühnen Läufer genannt, trägt ein weißes Hemd und eine weiße Hose sowie das rote Halstuch und eine rote Schärpe.

Um die archaische Feier herum entwirft Ernest Hemingway in Fiesta ein Kaleidoskop menschlicher Irrungen und Wirrungen. Die amerikanischen Protagonisten Jake Barnes, Robert Cohn und Lady Brett Ashley auf Entdeckungsreise in Pamplona lassen nichts aus: Abenteuer, Raufereien, Stierkampf, sexuelle Ausschweifungen und vor allem Alkohol. Dem biederen Publikum in der Heimat fährt der Schreck in die Glieder, es ist das Jahrzehnt der Prohibition in den USA. Das ungehemmte Fest muss im Land der erzwungenen Abstinenz und des freudlosen Puritanismus wie ein Schreckensgemälde aus der Vorhölle gewirkt haben.

Blutrot und stierschwarz sind die Farben der Sanfermines. Für die Stiere endet der Encierro bei der Corrida am Abend, derweil so mancher Mozo als Alkoholleiche unterm Tisch einer Kneipe in der Altstadt liegt. Foto: W. Stock, April 2024.

Wie eine Mischung aus christlicher Tradition und überdrehter Volksfeier kommen die Sanfermines daher. Die sommerliche Vorführung in der Kleinstadt wird dank Hemingway und dank Fiesta – als Buch und später als Hollywood-Verfilmung – zu einem kosmopolitischen Radau-Magneten. Wohl als Ventil für die unterdrückten und eingezäunten Bedürfnisse der Feierwütigen, wo auch immer auf diesem Globus. Die unbekümmerte Mischung aus religiöser Wehmut und sakraler Ausgelassenheit faszinieren – pars pro toto – den Mann aus der bigotten Vorstadt wie kaum etwas anderes.

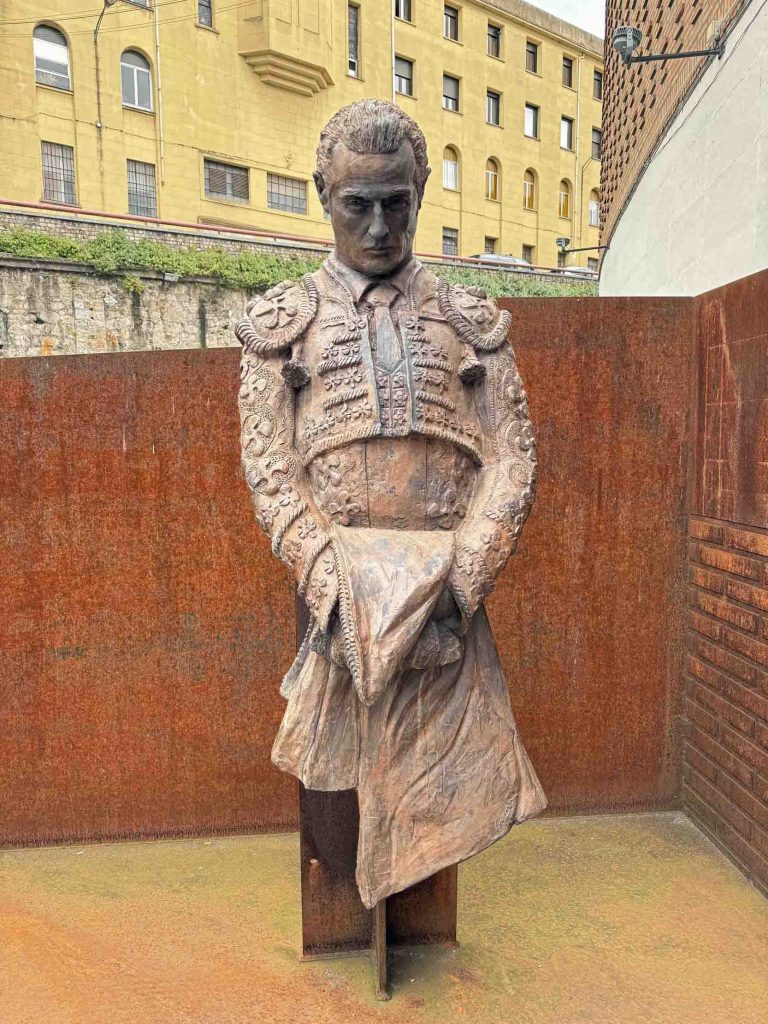

Denn es ist nicht nur das Saufen. Der Autor aus Oak Park entdeckt in Pamplona, beim Fest des Heiligen Firminus, noch etwas. Tief in der Seele des Spektakels werden jene Tugenden gefeiert, die dem Schriftsteller auf seinem Lebensweg wichtig sind: Tapferkeit, Furchtlosigkeit, Stolz und Würde. Und hinter allem Budenzauber erkennt Ernest einen weiteren schwarzen Stier. Den

![]()