Foto: Guillermo Alias

Trotz all der Strapazen fühlt sich Ernest Hemingway mit einem Mal nicht mehr ausgelaugt und müde. Es grenzt an ein kleines Wunder, denn der Schriftsteller hat die letzte Nacht wenig geschlafen, und er hat schon eine kleine Weltreise hinter sich. Doch hier am peruanischen Pazifik scheint die Müdigkeit auf ein Mal wie von Geisterhand weggewischt. Am Meer, an solchen Orten wie Cabo Blanco, erwacht in dem Schriftsteller eine neue Energie und das Verlangen, den eigenen Körper zu spüren und das Leben auszuleben.

Wenn Ernest Hemingway am Meer weilt, dann fliegen die finsteren Gedanken weg und er lebt auf. Das Meer ist für ihn wie eine gute Mutter, zu der man immer zurückkommen kann, einerlei wo man gewesen ist und was man getan hat. Das Meer bedeutet für ihn das pure, das eigentliche Leben. Erst als es ans Sterben gehen sollte, da befindet er sich weit ab von seinem Meer.

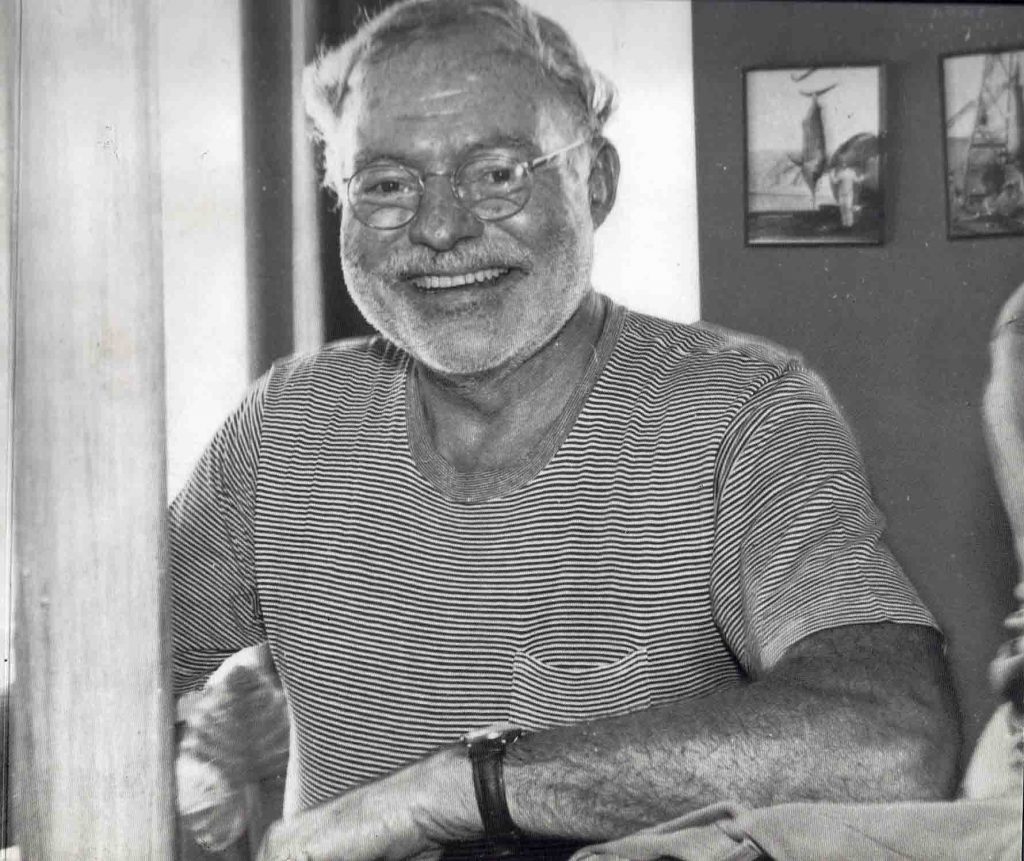

Kaum ist der Mann des Meeres in seinem Zimmer des Cabo Blanco Fishing Clubs angekommen, zieht er rasch das viel zu dicke Jackett und sein langärmeliges Hemd aus, entledigt sich der langen Hose, stößt die steifen Schuhe in die Ecke, zieht die Socken aus und feuert die blöde Krawatte in den Koffer. Dann kramt er die weißen Shorts hervor, streift ein kurzärmeliges längsgestreiftes Baumwoll-Polo über und schlüpft in dunkle offene Sandalen.

In seinem Polo sieht er aus wie ein Seebär. Ein Literat als Seemann. Oder ein Seemann als Literat, so kommt es einem vor. Ohne das Meer jedenfalls ist dieser Mann und dieser Schriftsteller nicht vorstellbar. Keiner, der so anmutig und tiefgründig über das Meer schreiben kann, auch wenn die meisten ihn als Rüpel, Schnapsnase und Weiberhelden sehen.

Ernest Hemingway zieht den tiefen Vorhang seines Hotelzimmers mit einem Ruck auf, so als gelte es, den Blick in ein neues Leben freizumachen. Als Nächstes öffnet der Nobelpreisträger die dünne Verandatür, stampft über die Terrasse des Fishing Clubs und marschiert hinunter zum Strand, hin an das blaue Meer. Der Schriftsteller geht zu seiner La Mar.

So schön und so wohltuend fühlt sich das Meer vor Cabo Blanco an, der Strand, das Wasser und die Sonne. Zunächst zweifelt man an seinen Sinnen. Später jedoch kehrt es sich um, dann kommt man am Meer erst so richtig zu Sinnen. Mit der Zeit wird man leichtsinnig, auch sinnlich und draufgängerisch, man fühlt endlich auch wieder den eigenen Körper, bemerkt die Schönheit der Schöpfung und man spürt schließlich eine neue, wilde Lust am Leben.

Das Meer und die Sonne sind der Gegenentwurf zum Kopfbestimmten, die Gegenspieler der kalten Räson, das Meer und die Tropenhitze stehen über Ratio und Intellekt, auch deshalb fühlt sich Ernest Hemingway hier so wohl. Das wilde Wasser und die Glut der Sonne kitzeln manch verschüttete Begierde, man muss nur den Mut aufbringen, sich in diese Körperlichkeit fallen zu lassen.

Der Schweiß perlt ab, die blanken Füße spüren den feinkörnigen, weißen Sand des Strandes, das laue Wasser des Pazifiks umgarnt die freigelegten Füße. Die klobige Gluthitze des Tages öffnet tausende Körperporen, es droht den Menschen förmlich umzuhauen. Man schlafft ab, die Schweißperlen zwängen sich aus allen Ritzen und Fugen, fast scheint es so, als ob man neugeboren werde.

Und dann spüren plötzlich auch die Kopfmenschen jene elementare Lust, das ermüdende Reflektieren und das gezierte Großstadtgehabe hinter sich zu lassen, die Stirn nicht mehr in Sorgenfalten zu legen, sondern man lässt endlich den Körper über den Geist siegen. Wenn man länger am Meer lebt, dann kann man leicht ausgelassen, beschwingt und – wenn man es zulässt – sogar glücklich werden.

Und so mag ein Autor wie Ernest Hemingway – jenseits aller inneren Einkehr – an den guten Tagen am Meer auch die thematischen Kontrapunkte zu den dunklen Flecken seines Lebens und seiner Romane finden. Die reine Lebenslust und die Glückseligkeit, die man in dieser ungetrübten Form nur am Meer zu erspüren vermag. Das Ende ist weit weg, am Meer wird man hineingeschmissen ins pralle Leben wie ein unschuldiges Kind.

![]()

Schreibe einen Kommentar