Am 21. Juli 1899 wird er in Oak Park, einem biederen Vorort von Chicago, geboren. Zum 125. Geburtstag von Ernest Hemingway ein Blick auf das angespannte Verhältnis des amerikanischen Nobelpreisträgers zu den Deutschen

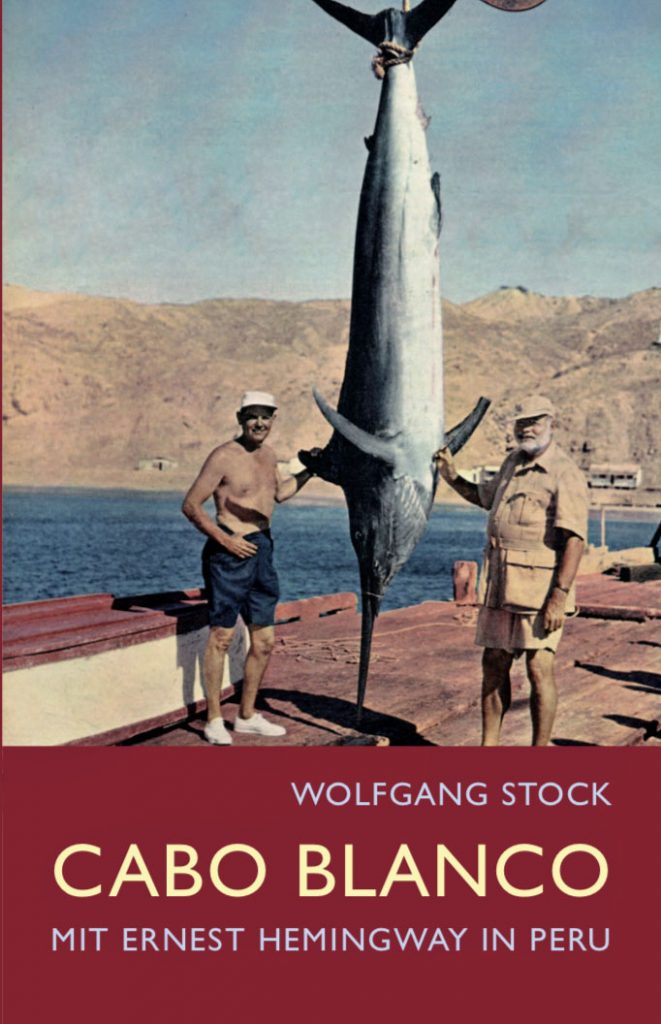

Von Wolfgang Stock

Er kann ein paar Brocken Deutsch, nichts Weltbewegendes, am liebsten Schimpfwörter wie Schieber und Schweinehund. Die Ausdrücke hat er bei seinen mehrmonatigen Winteraufenthalten im österreichischen Schruns aufgeschnappt und sie hier und da in seine Prosa eingebaut. Genau 291 deutsche Wörter und Begriffe findet man in Ernest Hemingways Werk. Ein wunderbarer Fundus, um Widerlinge zu beschreiben oder seiner Wut ein wenig Luft zu machen.

Der Amerikaner aus Chicago und das Land der Germanen – es ist sicherlich keine Liebe auf den ersten Blick, wie bei Spanien und Italien. Vielmehr gestaltet sich die Beziehung zwischen Ernest Hemingway und Deutschland so wechselhaft wie das Wetter im April. Kühl, manchmal stürmisch und dazwischen ein paar Sonnentage. Die Deutschen sind bei einer Allensbach-Umfrage gefragt worden, wer die zwei bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts seien. Am meisten genannt: Thomas Mann und Ernest Hemingway. Es gibt sie also, die Verehrung und Zuneigung der Deutschen zu dem bärtigen Autor, der am 21. Juli 1899 in einem Vorort von Chicago geboren wurde und der seit Juli 1961 auf dem Dorffriedhof von Ketchum in Idaho begraben liegt.

Trotz literarischer Bewunderung schlägt dem Nobelpreisträger von 1954 reichlich Ablehnung entgegen, in Deutschland polarisiert kein anderer Autor derart. Als Prototyp eines Egomanen und politisch Inkorrekten zieht Ernest Hemingway die Kritik an wie ein Magnet. Besonders an seinem Charakter wird kein gutes Haar gelassen, es geht weniger gegen das Werk. Der Stierkampf-Liebhaber sei ein eigensüchtiger Sprücheklopfer, ein Hallodri durch und durch, ein Macho aus der Mottenkiste, ein grausamer Tierquäler, ein Deutschland-Hasser obendrein.

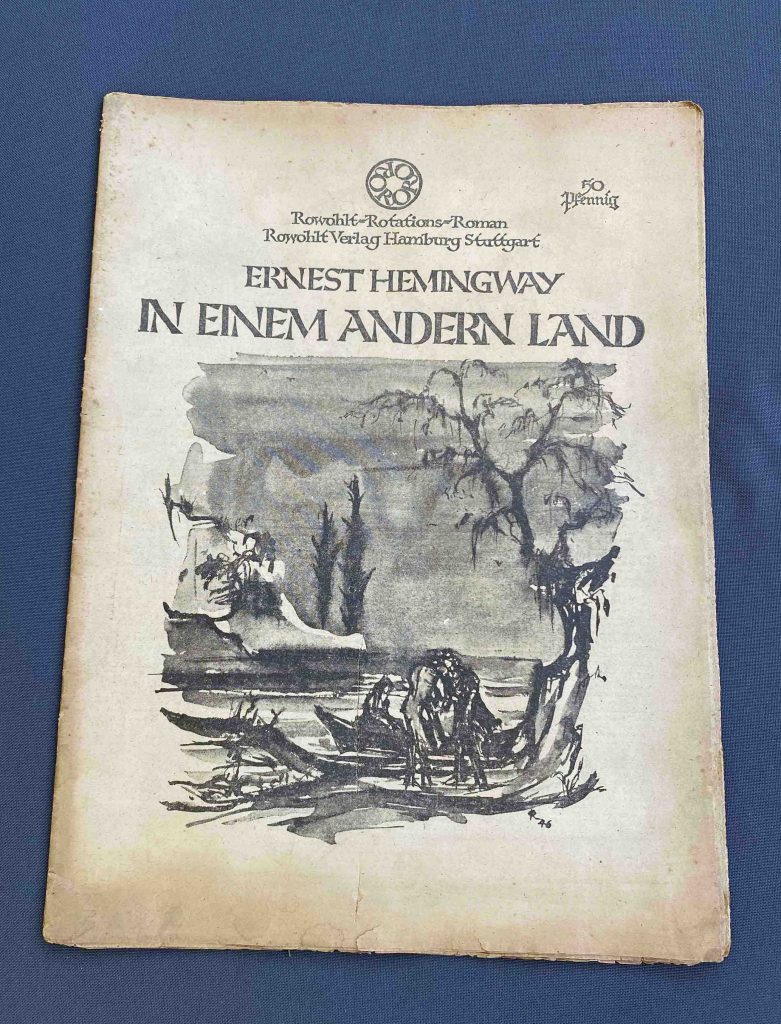

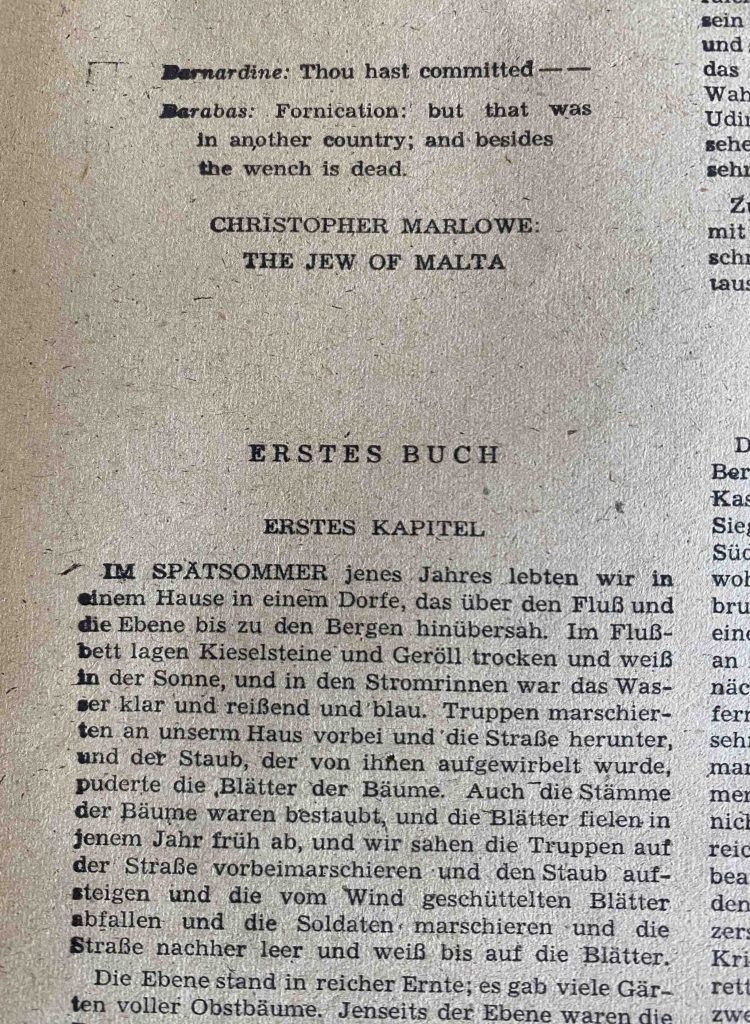

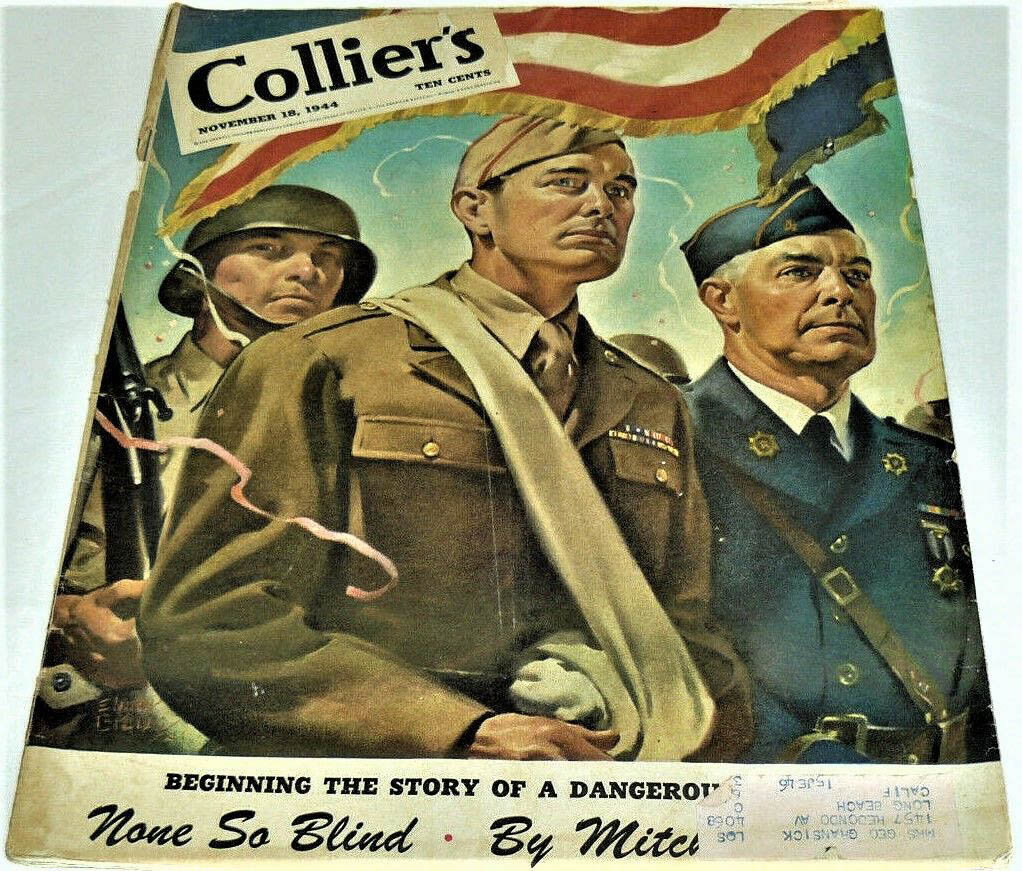

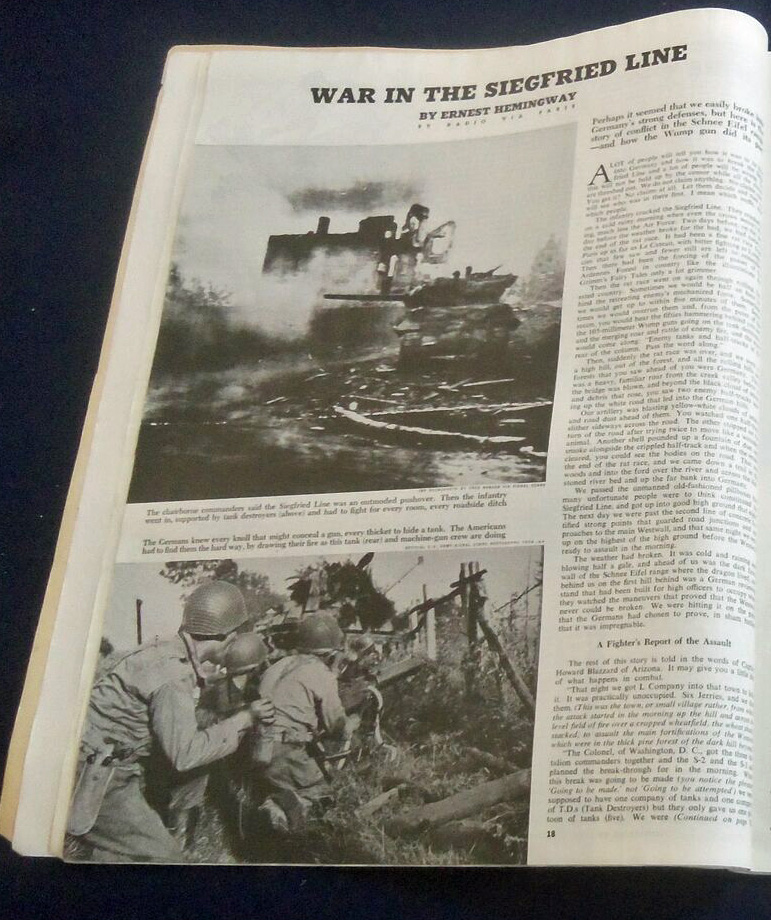

Schauen wir uns die Sache von seiner Seite an. Zu Ende des Ersten Weltkriegs wird der Sanitätsfahrer Hemingway im italienischen Fossalta schwer verwundet, getroffen von österreichischen Granatsplittern. Im Frühjahr 1933 verbrennen die Nazis seine Bücher, er steht auf der Schwarzen Liste. Und im Zweiten Weltkrieg sieht er als Kriegsreporter das Grauen an der Front im Hürtgenwald bei Aachen. Auch persönlich setzten die Deutschen dem US-Schriftsteller zu. In den Vogesen wird im Oktober 1944 sein ältester Sohn Jack von der Wehrmacht festgenommen und ein halbes Jahr im Kriegsgefangenenlager Moosburg an der Isar inhaftiert. Alles keine gute Grundlage für überschäumende Sympathie.

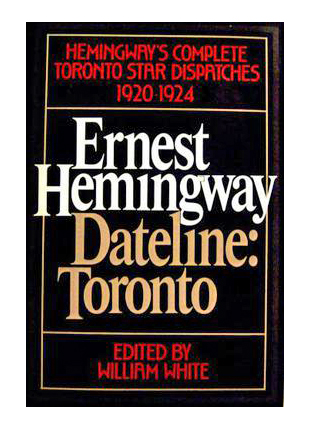

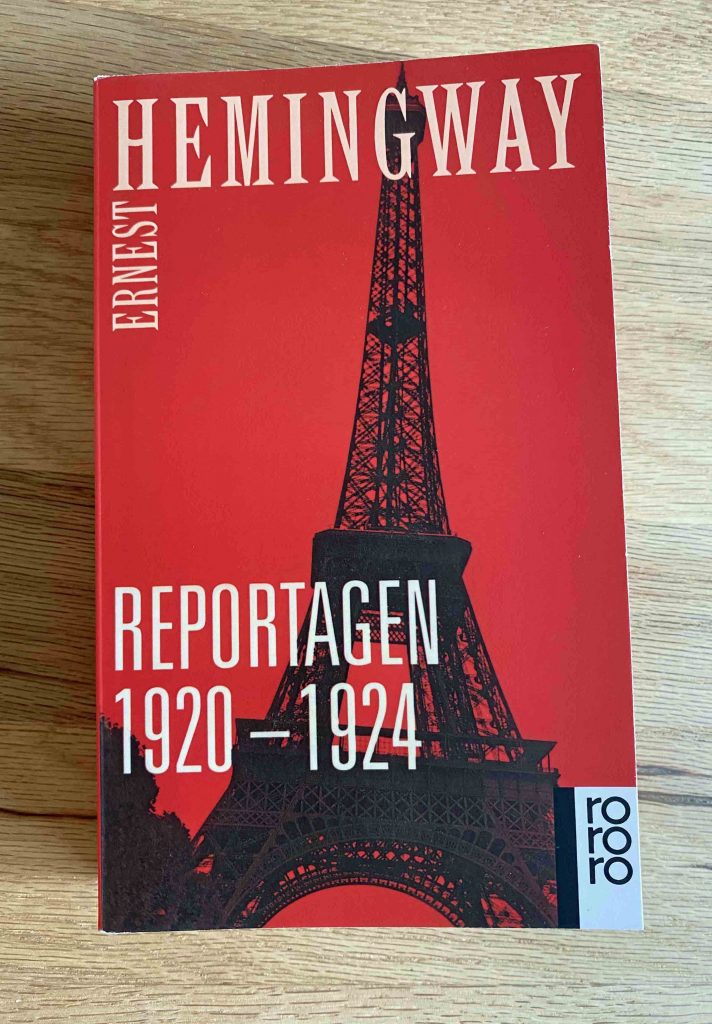

Neugier ist immer da gewesen. Von Dezember 1921 bis zum März 1928 lebt Ernest Hemingway mit Ehefrau Hadley in Paris. Seinen Unterhalt bestreitet der Jungvermählte mit journalistischen Artikeln, er hat einen Vertrag mit der kanadischen Zeitung Toronto Star als Europa-Korrespondent. Von Paris aus bereist der junge Reporter den Kontinent, mehrmals erkundet er Deutschland. Dabei arbeitet sich der US-Amerikaner fleißig an Stereotypen über die Germanen ab. Wir sahen Mütter, die ihren rosigwangigen Kindern Bier aus großen Halbliterkrügen zu trinken gaben. In Bayern, so möchte man rasch anfügen, sind es Einliterkrüge!

Klamaukig gerät auch die Schilderung, wie Hemingway in Triberg von den Bürokraten in den Amtsstuben ein Angelschein verwehrt wird. Und er sich trotzdem auf den Weg macht zu seinem Forellenbach im Schwarzwald. Wir stellten fest, dass man selbst auf einem der wilderen und abgelegeneren Wege keine zwanzig Schritte gehen konnte, ohne auf sechs bis acht Deutsche zu stoßen, die mit rasierten Schädeln, nackten Knien, Hahnenfedern am Hut, Sauerkraut im Atem, Wanderlust im Blick und einer gegen ihre Beine klappernden Sammlung von Aluminiumgeschirr des Weges zogen.

Seine Leserschaft merkt, dieser junge Autor vermag pointiert zu schreiben, pflegt zugleich mit Vergnügen die Vorurteile. Gemahl speist zuerst, Weibchen kriegt die Krümel! heißt die Überschrift seiner launigen Reportage über eine Bahnfahrt von Frankfurt nach Köln. Besser als jede akademische Sozialstudie beleuchtet Hemingway, wie grobschlächtig sich deutsche Ehemänner gegenüber ihren Frauen benehmen. In seinen frühen Zeitungsartikeln mag er, dick aufzutragen. Das Publikum daheim wird seine Impressionen mit Kurzweil goutiert haben.

Als ehrgeiziger Korrespondent nimmt der Amerikaner seine Profession ernst, ihn zeichnet ein enormer Arbeitseifer aus. Man mag es kaum glauben, bei seinem Lebenswandel. Obwohl er sich zahlreichen Verlockungen dahingibt, die auf einen kernigen Burschen am Wegesrand lauern, schreibt Ernest Hemingway emsig. Er recherchiert gründlich, baut Kontakte auf und geht textlich in die Details. Diese Disziplin sollte er bis zum Ende seines Lebens bewahren.

Die Kabinettstückchen aus Deutschland für den Toronto Star, allesamt aus dem Jahr 1922, sind aus einem weiteren Blickwinkel aufschlussreich. Denn sie zeigen eine stilistische Eigenart, die den 23-Jährigen schon damals auszeichnet. Auch wenn er manches überzeichnet, der junge Journalist entwickelt in seinen Texten eine

![]()