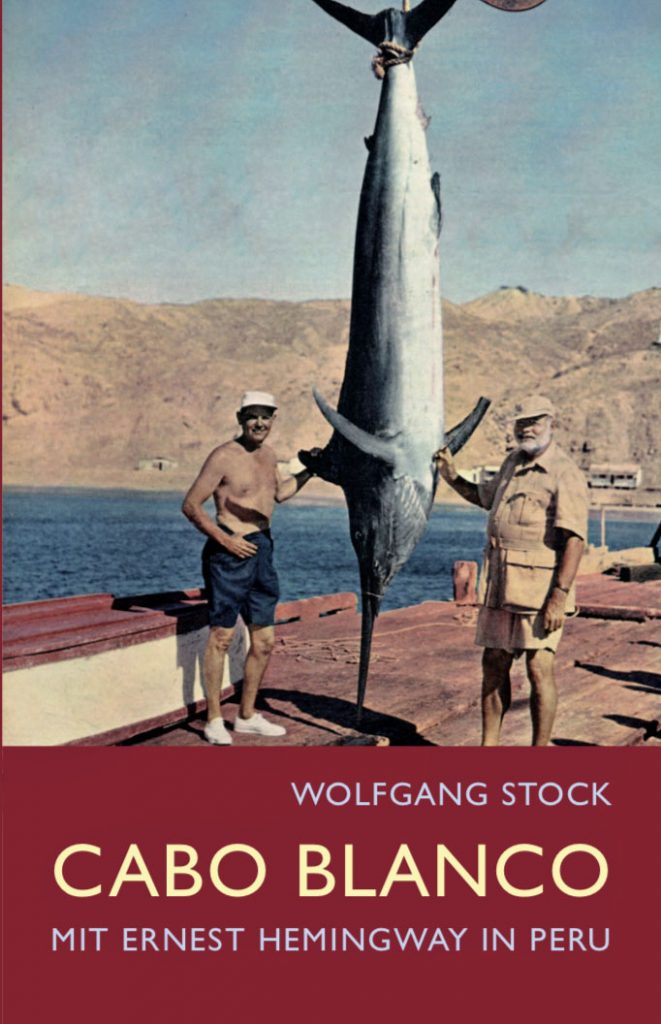

Credit Line: Ernest Hemingway Photograph Collection, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.

Der Erste Weltkrieg hat alles verändert. Die Kampfhandlungen an der Front sind unvorstellbar schrecklich. Es ist ein Krieg gewesen, der noch sinnloser ist, als all die anderen. Ein Krieg von solch einer Brutalität wie keiner zuvor. Ein Krieg, den keiner richtig gewollt hat und bei dem niemand so recht weiß, um was es eigentlich geht. Ein Krieg der Schlafwandler, so hat der australische Historiker Christopher Clark diese reflexartige Tragödie umschrieben, die die Welt von 1914 bis 1918 durchschüttelte.

Jener große Krieg lässt eine Lost Generation zurück, Gertrude Stein hat die mental Kriegsgeschädigten mit einem solchen Stempel versehen. Eine Generation, die verraten und verloren scheint, junge Frauen und Männer, die sich ihrer Werte und Sicherheiten beraubt sehen. Selbst die Sieger gehen als Verlierer vom Feld. Nach dem Krieg erleben die USA düstere Tage. In jenen 1920er-Jahren wird das Land geplagt von Wirtschaftskrisen und sozialen Konflikten. Die Mafia kommt auf in Chicago und New York, die Prohibition, selbst das Saufen wird verboten, es ist eine freudlose Dekade.

Alle Gewissheiten und der Zukunftsglaube sind mit einem Mal dahin. Da kann auch die Literaturwelt nicht mehr mit dem nett gemeinten Charles Dickens-Geschwurbel weitermachen. Dicke Romane über Londoner Asylheime, brave Erzählungen von mittellosen Waisenkindern und herzlosen Adligen – alles schön bis oberschön, aber ganz furchtbar von vorgestern. Wie in einem Gegenentwurf veröffentlicht im Jahr 1926 ein junger amerikanischer Autor seinen Erstling, The Sun Also Rises.

Wie eine Lichtgestalt wird Ernest Hemingway empfangen. „Hemingway ist zur rechten Zeit geboren, er verkörpert die stumme Sehnsucht und die unklaren Ideale eines großen Teiles seiner eigenen wie der nach ihm herangewachsenen Generation“, schreibt der Kritiker Clifton Fadiman in der April-Ausgabe der Berliner Zeitschrift Der Querschnitt im Jahr 1933. Mit dem kernigen Naturburschen aus Michigan kommt ein ganz neuer Typus auf die Bühne der Literatur.

Ein forscher Revolutionär, der die grauen Zöpfe der Väter und Großväter abschneidet. Der unbekümmerte Sohn eines Arztes macht den Blümchen-Themen und den stilistischen Schnörkeleien der viktorianischen Altherrenriege radikal den Garaus. Ernest Hemingway erstrahlt als eine Identifikationsfigur, auf die so viele gewartet haben, endlich. Ein Erlöser, wenn man will, literarisch zumindest.

Ein Neuerer, der nicht aufrüstet, sondern reduziert. Der nicht abschweift, sondern zum Wesentlichen vorstösst. Und jemand, der uns keine falsche Wahrheit vorgaukeln möchte. Vielmehr ist da jemand, der selbst zweifelt und sucht. Wie all die anderen. Jemand, der mutig seine Unsicherheit und Schwächen ins Schaufenster der Welt stellt. Ernest Hemingway bietet weder Lösungen an, noch Seelenbalsam oder irgendwelche Heilslehren. Und verzichten muss man – mehr oder weniger – auch auf ein Happy-End. Aus einem einfachen Grund: Weil es Herausforderungen gibt im Leben, die alle Lösungsfähigkeit eines Menschen übersteigt.

Trotz allen Schwermuts bleibt der Mann aus Chicago ein Romantiker durch und durch. Jemand, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Bei dem letztlich alles um die Liebe kreist. Nicht wie Konkurrent John Steinbeck, der ungerechtes Schicksal anprangert oder wie ein Upton Sinclair, der gleich das ganze Gesellschaftsmodell umwälzen will. All das interessiert Ernest Hemingway nicht.

Vielmehr rüttelt dieser groß gewachsene Schriftsteller an den Grenzpfählen des Individuums. Über die Defizite und die Verirrungen des Menschen schreibt er, aber auch über das Wagnis und den Triumph. Nur die Liebe, wenn überhaupt, vermag die zwangsläufigen Niederlagen zu lindern. Und so lautet das eigentliche Thema des Ernest Hemingway: ein Abenteuer namens Leben.

Der Blick des Mannes mit dem grauen Bart geht nach innen. „Weil Hemingway offenbar einen neuen Ruhm für die Leute schafft, die jede ältere Art abgetan haben. Er bereitet eine zeitgenössische, wildere Romantik zum Ersatz der kränklichen abgebrauchten des neunzehnten Jahrhunderts“, schreibt Clifton Fadiman in Der Querschnitt. „Er nimmt ein geistiges Übel und macht es zu irgendetwas Lebendigem, Vitalem, sogar Anziehendem.“

Ein solcher Autor ist naturgemäß kein Mann des Schreibstübchens. Er geht hinaus, nach Frankreich und Italien, nach Spanien und Kuba, ins osmanische Reich und nach Deutschland. Drei große Kriege durchleidet er, die beiden Weltkriege, den Spanischen Bürgerkrieg. Er geht ganz nahe ran. Nichts ist erfunden oder wird ausgedacht. Außen nicht, und innen erst recht nicht.

Wie soll es einen da nicht innerlich zerreissen? Ernest Hemingway bleibt zeitlebens ein Romantiker, der kämpft. Ein Verlorener, der herumirrt. Ein kranker Mann, der die große Liebe sucht, sie aber nicht finden kann. Vor allem, weil er sich selbst im Wege steht. Dieser Jahrhundert-Autor schreibt über Helden, die scheitern. Deren Wille und innere Kraft jedoch stärker sind als jede Fallhöhe.

Es sind Protagonisten, die den Kampf annehmen. Revolutionäre, wie er, mutige Frauen und Männer, die ausbrechen wollen aus ihrem Schicksal. Und wenn es arg kommt, Menschen, die zerstört werden. Aber nicht gebrochen. Von diesem aussichtslosen Kampf des Menschen handeln die wunderbaren Bücher dieses Schriftstellers. Dieser Ernest Hemingway zeigt sich wie ein Krieger ohne Sieg, es kommt uns bekannt vor.

![]()

Schreibe einen Kommentar