Ernest Hemingway liegt nachts am Pazifik in seiner stickigen Kammer im Bett, mutterseelenalleine im Dunklen, und kann nicht einschlafen. Denn er muss immerzu nachdenken. Er grübelt über das Leben, über den Tod, über sich. Er liebt das Leben, doch genau genommen kann er nicht begreifen, was das Leben eigentlich ist. So viele Fragen treiben ihn um. Warum kommen wir auf diese Welt? Wieso kann ich denken und fühlen? Welche Kraft treibt uns an? Manchmal kommt ihm das Leben vor wie eine Illusion, wie ein tiefer Traum, aus dem man plötzlich erwacht. Für all seine Fragen kennt er keinen Empfänger und auch keine Antworten. Was bleibt, ist ein unergründliches Rätsel.

So wie er sich als Schriftsteller ebenfalls ein Rätsel bleibt. Wie schafft es ein Mensch, so gut zu schreiben wie er? Und wieso verblasst diese Fertigkeit mit der Zeit, warum entfliegen alle Gedanken und Erinnerungen, so als habe jemand den Dimmer einer Lampe nach unten gezogen? Und wie kann es sein, dass irgendwann das Licht ganz ausgeknipst wird? Ein Mensch, der tot umfällt, ist ja immer noch da, aber wo ist sein Leben hingegangen? Spielt sich die menschliche Existenz etwa nur im Kopf ab? Vielleicht, so denkt er, werden wir das Rätsel des Lebens niemals lösen, vielleicht ist der Mensch zu klein dazu.

Er vermag dem antiken Philosophen Epikur nicht zu folgen, der darauf hinweist, solange wir leben, sei der Tod ja abwesend. Und unseren eigenen Tod werden wir nicht überleben. Epikurs frohe Botschaft: So lange wir leben, ist unser Tod nicht da. Für Ernest Hemingway jedoch ist der Tod zu jeder Zeit und an jedem Ort gegenwärtig, er vermag den Gedanken an ihn nicht abzuschütteln. Der bärtige Amerikaner begreift nicht, was vor der Geburt war, und vor allem, was nach dem Ableben kommt. Der Tod gehört immer irgendwie dazu, wenn er nachdenkt, alles läuft auf ihn hinaus, der Tod steht als rot blinkendes Warnschild ständig an seinem Wegesrand.

Die Natur mündet im Tod, es gilt von Kindesbeinen an. We are all bitched from the start. Das Sterben beginnt mit der Stunde der Geburt. Ernest Hemingway weiß um die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz, von dem Tag an, an dem wir auf die Welt kommen, klebt uns allen die Scheiße an den Hacken. Ihm schwant, wie schwer das Sterben für einen Mann wird, der voll im Leben steht. Man braucht viel Mut, dem Tod ins Auge zu schauen. Möglicherweise schreibt er sich als Schriftsteller diesen Mut an, so wie andere sich Mut antrinken. Vergiss all das schicke Gelaber über Würde, Mut, Tapferkeit – alles Scheiße. Alles was Du brauchst um gut zu Sterben, sind cojones.

Sein Vater Clarence Hemingway hat als Arzt und Geburtshelfer in Oak Park, einem Vorort von Chicago, gearbeitet. Das Leben und der Tod sind Teil seines Alltags. Es ist der Vater, der den Sohn geprägt hat, der ihm die Liebe zur Natur vermittelt hat. Und als es nicht mehr geht, warum auch immer, es bleibt der persönliche Weg des Einzelnen, da fasst Clarence Hemingway einen Entschluss. Trotz aller Trauer, der Sohn hat die Entscheidung des Vaters cojones-mutig gefunden und richtig.

Ernest will gerade mit dem fünfjährigen Sohn John von New York nach Key West aufbrechen, als ihn das Telegramm mit der Todesnachricht erreicht. Am nächsten Tag, dem 7. Dezember 1928, trifft er im Familienhaus in Oak Park ein. Als ältester Sohn kümmert er sich um die Beerdigungsformalitäten, er ordnet die Papiere, sichtet die Finanzen. Dr. Clarence Hemingway hat sich umgebracht, als sein Sohn Ernest 29 Jahre alt gewesen ist. Der Vater hat sich erschossen, stumm, ohne Abschied, zu Hause, im Schlafzimmer, mit einer 32er Smith and Wesson aus dem Bürgerkrieg, einem alten Revolver seines Vaters Anson Tyler Hemingway, Ernests Großvater. Bei der Abreise bittet der Schriftsteller die Mutter Grace, ihm die Pistole des Vaters zu überlassen.

Der Vater, der ihn gelehrt hat, die Natur zu respektieren, ist nun tot. In den Kindertagen befinden sich Vater und Sohn alleine auf einem See mit dem Holzboot, der Vater vorne am Ruder, der Sohn hinten. Tut es weh, zu sterben?, fragt Nick im Indian Camp seinen Vater. Nein, es ist ziemlich einfach, Nick, antwortet der Vater. Es kommt ganz darauf an. Nick lässt seine Hand ins Wasser gleiten. In diesem Morgengrauen auf dem See im Heck des Bootes mit seinem Vater vorne, der rudert, war er sich ziemlich sicher, dass er nie sterben würde.

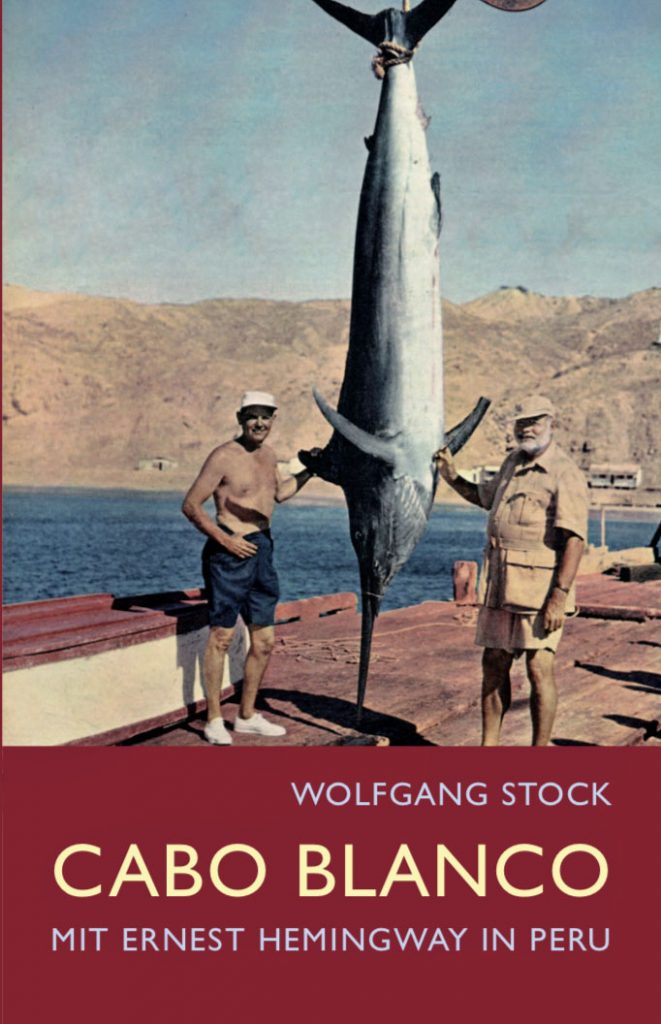

Ernest Hemingway kann, zeit seines Lebens, den Tod als Schicksal nicht annehmen. Er verfügt nicht über ausreichend Demut zum Leben, er kennt nicht das Gefühl der Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber. (Anfang von Kapitel 22 der Neuerscheinung Cabo Blanco – Mit Ernest Hemingway in Peru. Eine weitere Leseprobe: hier klicken).

![]()

Schreibe einen Kommentar