ein vergessenes Kaff so ziemlich am Arsch der Welt. Ein kleines Paradies also.

Photo by W. Stock

Die massigen Berge und die aschfahle Wüste, die Cabo Blanco umzingeln, scheinen das schmale Fischerdorf geradezu ins Meer drücken zu wollen. Wenn man vom Sechura-Plateau mit dem Auto die staubigen Serpentinen hinunter an die Küste fährt und diesen geruhsamen Flecken erblickt, so kommt dem Besucher Cabo Blanco auf den ersten Blick ein wenig verloren und vergessen vor.

Hinter dem blauen Ortsschild Playa Cabo Blanco hat sich das Leben demgegenüber über die Jahrzehnte hinweg auf eine gemächliche Taktung eingestellt, mit kleinem Handel, kleinen Dienstleistungen und mit dem Fang kleiner Fische. Alles scheint sehr übersichtlich und klein, das Dorf und seine Bewohner sind gewohnt in bescheidener Größenordnung zu denken.

Die Bewohner Cabo Blancos sind arm, leben jedoch nicht im Elend. Denn Cabo Blanco ist ein kleines Fischernest, das sich zur Not vom Fischfang selber ernähren kann und deshalb mit der Welt da draußen nicht allzu viel am Hut hat. Der Fischfang erlaubt dem Dorf seit jeher eine genügsame Autarkie, man braucht nicht viel, um an der Pazifikküste Perus über die Runden zu kommen.

Man findet im Dorf viele prächtige Menschen, selbstbewusste Indios und Mestizen, die stolz sind auf ihren Fischerberuf und die Meisterung ihres beschwerlichen Alltags. Die kleine Kapelle, die drei kleinen Restaurants und die einfachen farbenfrohen Häuser der Costeños leuchten jedenfalls heiter und fröhlich unter dem azurblauen Himmel, auch wenn hier und da der Lack und der Putz ein wenig zerbröselt scheinen.

Cabo Blanco ist ein winziges Dorf ohne echten Dorfkern, ein länglicher Streifen die Küste entlang, mit bescheidenen Gebäuden aus Lehm oder Holz auf der einen Seite der staubbedeckten Straße, und auf der anderen Seite liegt das große Meer. Zu Fuß hat man das Dorf von oben bis unten in zehn Minuten abgeklappert, gerade einmal 500 Bewohner leben hier, und möglicherweise ist diese Zahl noch ein gutes Stück geschönt.

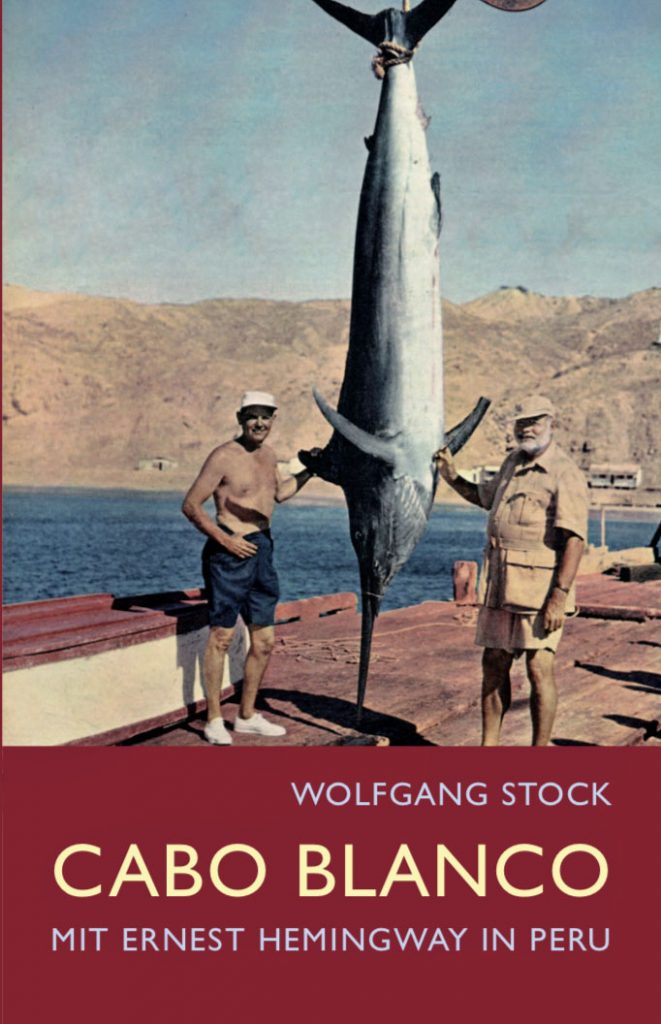

Wenn man genauer hinschaut, und Stunden und Tage im Dorf verweilt, dann spürt man diese wohlige Unberührtheit, diese wohltuende Zurückgelassenheit, dieses sympathisch aus der Zeit gefallene, und am liebsten möchte man sich treiben lassen von der Unbeschwertheit dieses einfachen Lebens. Es ist wohl nicht zuletzt dieses entspannte Ideal, das Ernest Hemingway bei seinem Besuch im April und Mai 1956 so gefallen hat. Wer die Ruhe, die Abgeschiedenheit und das Ursprüngliche mag, und wer Abstand sucht zu dem neumodischen Firlefanz, der wird dieses Cabo Blanco schnell ins Herz schließen.

Im Norden Perus rückt die trockene Wüstenlandschaft unmittelbar bis kurz an den Pazifischen Ozean. Schroff fallen die grauen Wüstenhügel direkt ins Meer, vom Berg bis zum Wasser bleiben oft keine fünfzig Meter. Aus diesem Grund sieht man in Cabo Blanco so gut wie kein grün, wenig Palmen und kein exotisches Strauchwerk. Die ausgedörrte Vegetation bleibt dem spröden Klima geschuldet, es regnet zu wenig in diesen Breiten.

Tagsüber scheint die Sonne mörderisch, die brennend heiße Luft beißt sich trocken in die Lunge und wenn der Wind weht, legt sich ein feiner Staub auf die Landschaft wie ein blasses Tuch. Man wundert sich, wie Ernest Hemingway, gesundheitlich eh schon angeschlagen, fünf Wochen in Cabo Blanco weilen konnte und noch gestärkt zurück nach Hause ging. Denn das wüstenhafte Klima mit seinen glühenden Sonnenstrahlen und der trockenen Luft haut selbst zähe Mannsbilder um, die abends so angeknockt ins Bett fallen, als hätte der Gegner ihnen ein Bügeleisen vor den Kopf geknallt.

![]()

Schreibe einen Kommentar