Wenn man dieses abgeschiedene Fleckchen zu Ende der Serpentinenstraße zum ersten Mal erblickt, so kommt Cabo Blanco dem Betrachter ein wenig verloren und vergessen vor. Das ärmliche Dorf erweckt den Eindruck, als sei jede Betriebsamkeit an ihm vorbei gezogen. Die Modernität fängt, mit etwas Wohlwollen, sechs Kilometer weiter oben an, auf dem Plateau bei El Alto, wo auf der Panamericana die Busse und Lastwagen in Richtung Ecuador vorbeidonnern.

Hinter dem blauen Ortsschild Playa Cabo Blanco hat sich der Alltag über die Jahrzehnte hinweg auf eine gemächliche Taktung eingestellt, mit kleinem Handel, kleinen Dienstleistungen und mit dem Fang kleiner Fische. Die Möglichkeiten scheinen begrenzt, die costeños sind gewohnt in bescheidener Größenordnung zu denken. Die meisten Bewohner Cabo Blancos sind arm, leben jedoch nicht im Elend. Denn solch ein kärgliches Fischerdorf kann sich zur Not vom Fischfang selber ernähren und hat möglicherweise aus diesem Grund mit der Hektik da draußen nicht allzu viel am Hut.

Der Fischfang ermöglicht dem Städtchen eine spartanische Autarkie, es braucht nicht viel, um an der Pazifikküste Perus über die Runden zu kommen. Die bauernschlauen Einwohner des Ortes wissen sich aller Unbill, die ihnen die störrische Natur, korrupte Provinzbeamte oder sonstige Schurken eingebrockt haben, standhaft zu erwehren. Man findet im Dorf viele großartige Menschen, tüchtige Indios und Mestizen, die stolz sind auf ihren Fischerberuf und die Meisterung des beschwerlichen Alltags.

Als Eigentümer eines schlichten Häuschens mit kleinem Garten mag man sich hier alles in allem wohlfühlen und geschützt sein vor der fieberhaften Rastlosigkeit in der Provinzstadt. Die schmucklose Kapelle, drei uneitle Restaurants und die grellbunten Häuser leuchten keck und widerspenstig unter dem azurblauen Himmel, auch wenn hier und da der Lack und der Putz ein wenig zerbröseln wollen.

Cabo Blanco ist ein Dorf ohne echten Dorfkern. Ein schmaler länglicher Streifen die Küste entlang, mit schlichten Gebäuden aus Lehm, Stein oder Holz. Unmittelbar hinter der Häuserzeile geht es fast senkrecht den schlammigen Bergrücken empor, auf der anderen Seite der staubbedeckten Straße liegt das große Meer. Fast scheint es so, als drohe Cabo Blanco zwischen Wasser und Bergmassiv zerdrückt zu werden.

Zu Fuß hat man den Ort von Norden nach Süden in zehn Minuten abgeklappert, 500 Bewohner leben hier, und möglicherweise ist diese Zahl noch ein wenig geschönt. Heute bestimmen die Alten und die Rentner das Bild des Dorfes, viele, hauptsächlich die Jungen und die Kräftigen, sind gegangen, in die Großstadt, weil der Ort für sie kein Auskommen bereithält. So mag denn Cabo Blanco aussehen wie ein vergessenes Nest mit ein paar Bretterbuden an der Küstenlinie unterhalb der Panamericana. Doch wenn der Besucher genauer hinschaut, Stunden und Tage im Dorf verbringt, dann beginnt er über kurz oder lang die behagliche Unberührtheit zu schätzen, die diesen Ort kennzeichnet.

Die wohltuende Zurückgelassenheit des Fleckchens und die aus der Zeit gefallene Lebensweise entfalten nach und nach ihren Charme und irgendwann möchte man sich nur noch treiben lassen von der Unbeschwertheit dieses einfachen Lebens. Wer die Ruhe, die Abgeschiedenheit und das Ursprüngliche mag, wer Abstand sucht zu dem neumodischen Firlefanz, der wird dieses Cabo Blanco am Pazifik rasch in sein Herz schließen. So bedarf es keiner großen Phantasie, um sich vorzustellen, wie das Dorf vor sechzig Jahren ausgesehen haben mag, denn viel wird sich über die Jahrzehnte nicht verändert haben.

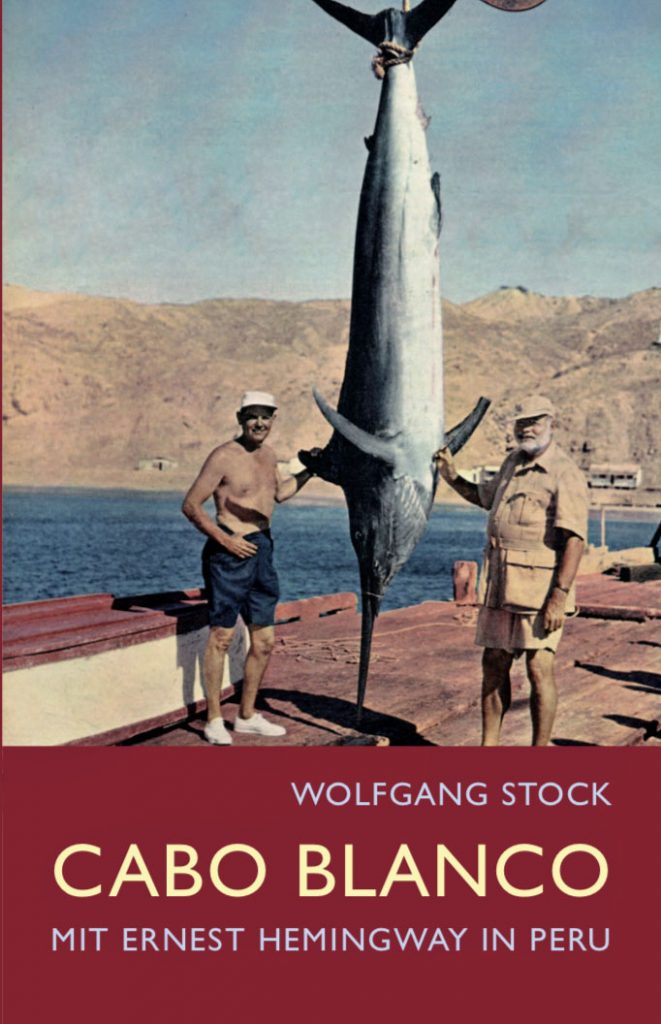

Man darf sich Cabo Blanco nicht als hochsommerlichen Wundergarten vorstellen, mit sprießenden Mangrovenwäldern und leuchtenden Palmbäumen, mit feinkörnigen Sandstränden, die in einem türkisen Wassertraum enden. Solch ein grünes Tropenparadies wird man in der rauen Topographie des peruanischen Nordens vergeblich suchen. Vielmehr rückt die staubtrockene Wüstenlandschaft unmittelbar bis kurz an den Pazifischen Ozean. Schroff fallen die grauen Hügel direkt ins Meer, vom Berg bis zum Wasser bleiben oft keine fünfzig Meter. (Anfang von Kapitel 7 der Neuerscheinung Cabo Blanco – Mit Ernest Hemingway in Peru. Eine weitere Leseprobe: hier klicken)

![]()

Schreibe einen Kommentar