Karen Blixen (1885 – 1962) ist eine dänische Schriftstellerin, die siebzehn Jahre in Kenia gelebt und dort eine Kaffeefarm aufgebaut hat. Auf dem deutschen Buchmarkt veröffentlicht sie unter dem Pseudonym Tania Blixen, die englischsprachigen Bücher weisen als Autorennamen Isak Dinesen aus, in Anlehnung an ihren Mädchennamen.

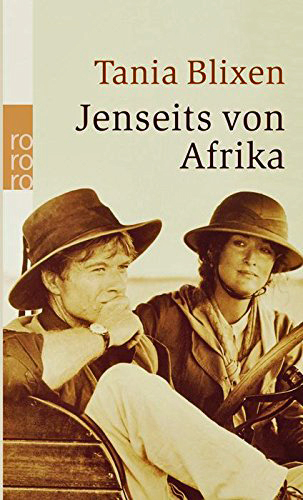

Weltberühmt wird Tania Blixen im Jahr 1937 mit ihren autobiographischen Erinnerungen Out of Africa. Als Jenseits von Afrika hat das Buch in Deutschland seit Jahren eine Renaissance erlebt. Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuß des Ngong-Gebirges, so beginnt der Roman, wie auch die Verfilmung mit Meryl Streep und Robert Redford aus dem Jahr 1985.

Die Äquatorlinie zog sich 25 Meilen weiter nördlich durchs Hochland, doch meine Farm lag 2000 Meter über dem Meer. Mitten am Tag konnte man diese Höhe und die Nähe der Sonne wohl empfinden, aber nachmittags und abends war es klar und kühl, und die Nächte waren kalt.

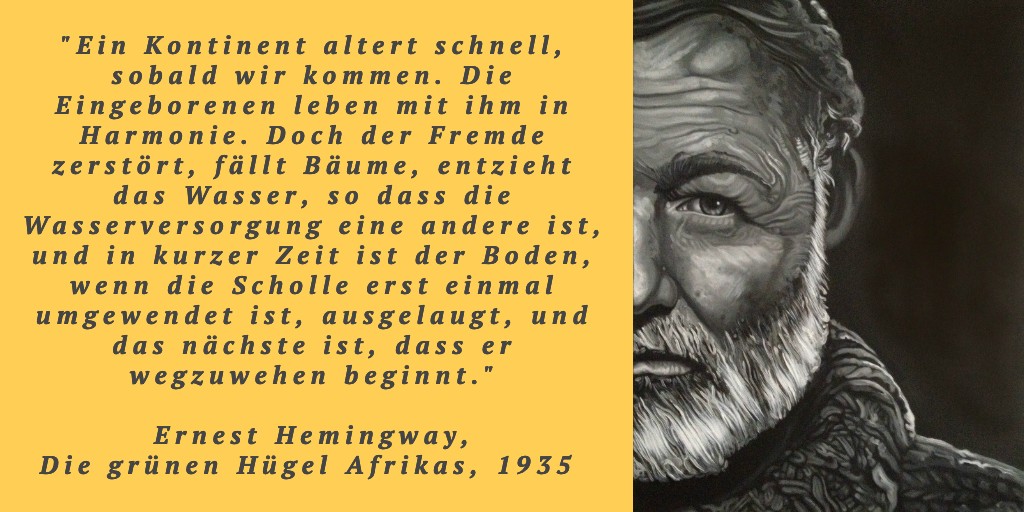

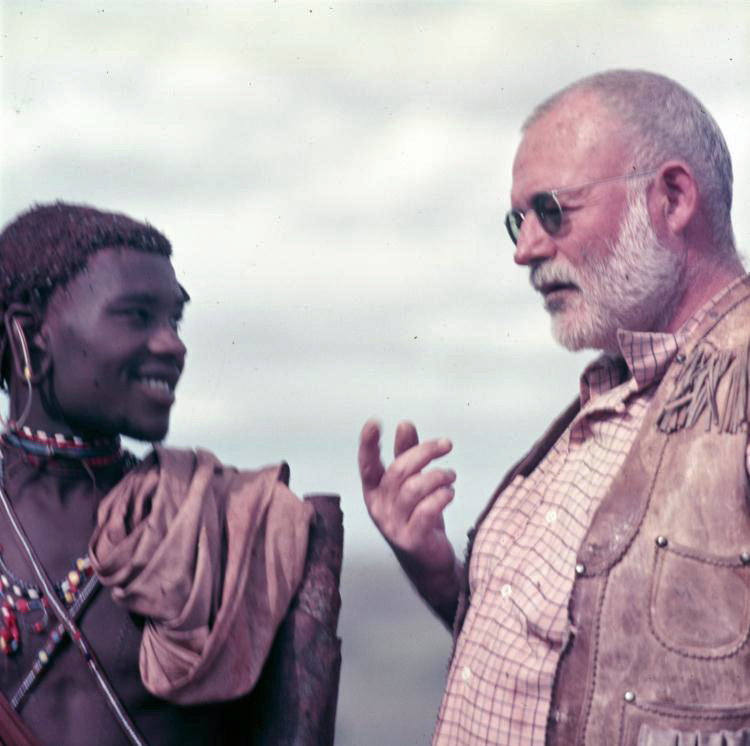

Das ist ein Hemingway-Anfang. Lakonisch, authentisch, in den Naturbildern schwelgend. Beide eint die Liebe zum Kontinent. Jenseits von Afrika ist eine Liebeserklärung an den Schwarzen Erdteil und an seine Bewohner. Doch das Leben ist hart in der Buschsteppe, sie verliert den Mann, dann den Geliebten und schließlich auch ihre Farm. Für Tania Blixen, zurück in Dänemark, bleibt Afrika wie ein ferner Wunschtraum. Das Paradies ist Gottes Hab und Gut, der kleine Mensch kann nur ausborgen.

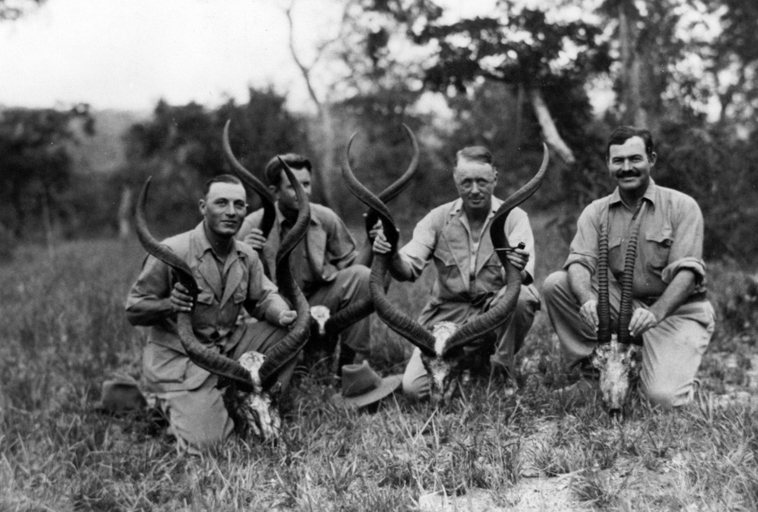

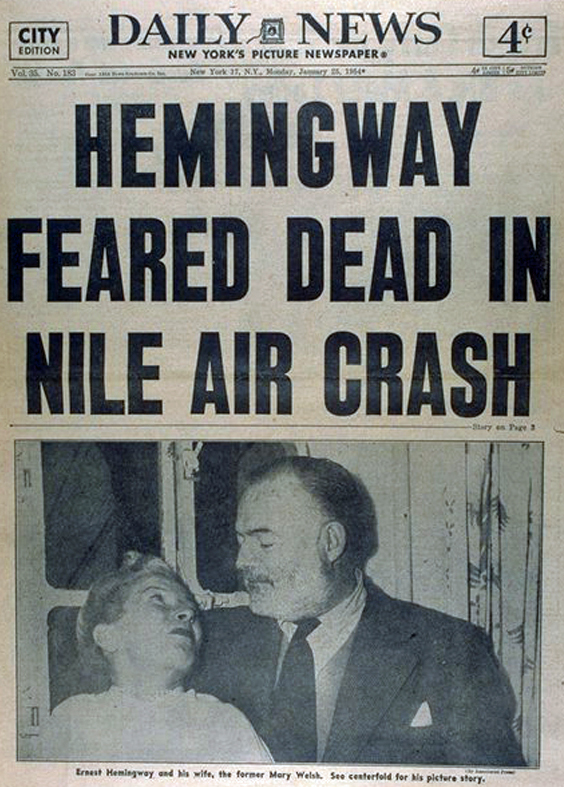

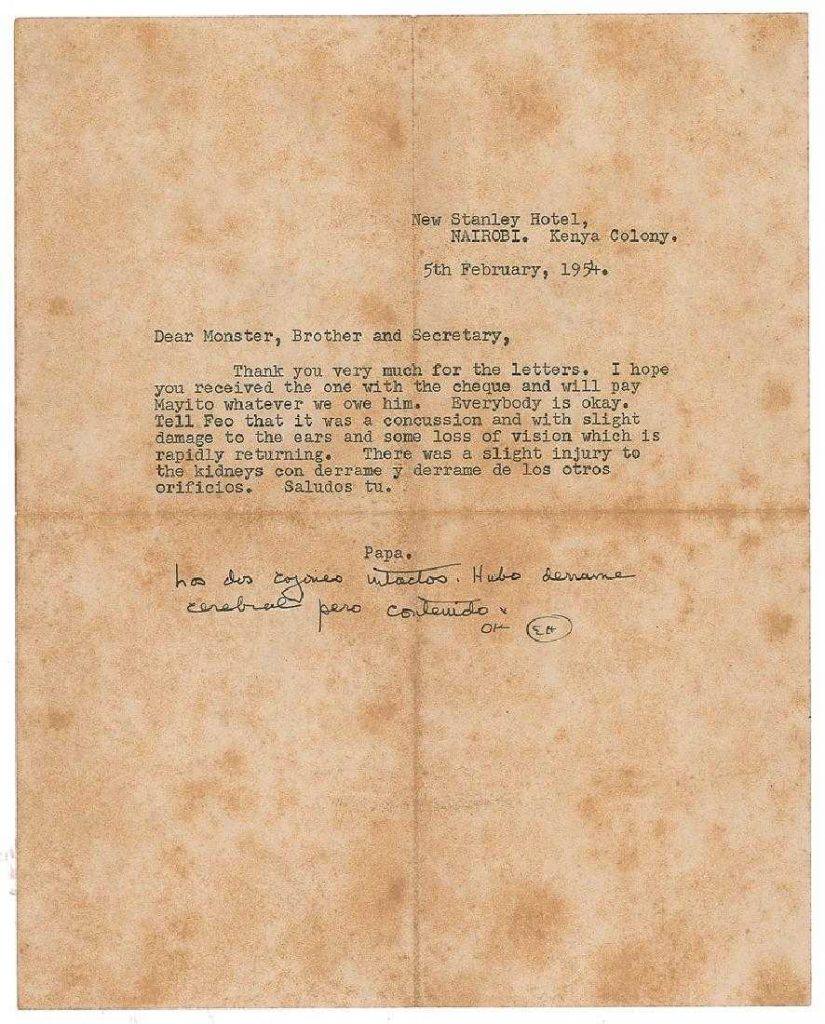

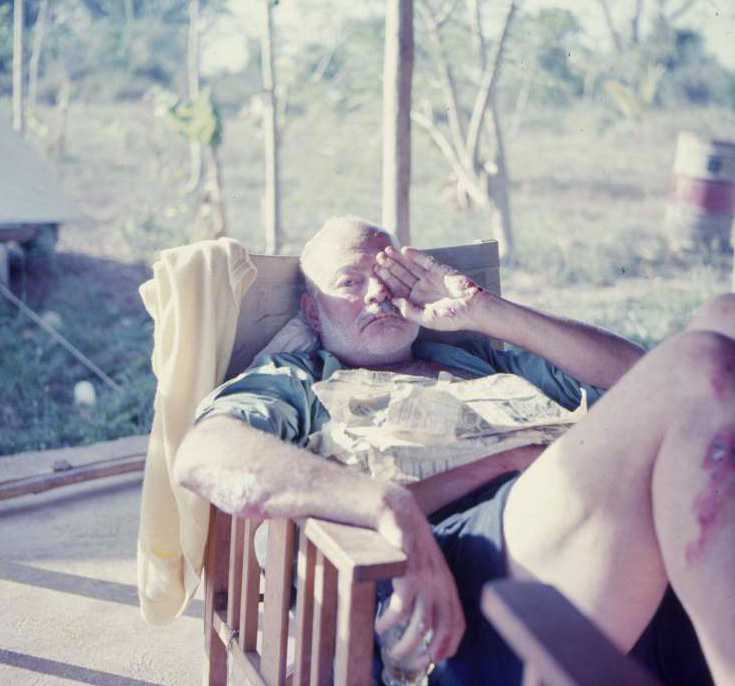

Als Ernest Hemingway 1954 den Nobelpreis für Literatur erhält, sagt der Amerikaner in seiner Dankesrede, Tania Blixen habe die Auszeichnung eher verdient als er. Daraufhin schreibt die dänische Schriftstellerin – unter dem Datum 1. November 1954 – einen Brief an den frisch gekürten Nobelpreisträger.

Lieber Ernest Hemingway,

Die dänischen Zeitungen berichten, dass Sie bei der Verleihung des Nobelpreises mir die Ehre erwiesen haben, mich als eine der Autoren zu erwähnen, die den Preis eher verdient haben.

In der Hoffnung, dass diese Information wahr ist, danke ich Ihnen sehr für diese freundlichen Worte. Sie bereiten mir in diesem Moment, glaube ich, viel himmlische Freude. Wenn auch nicht so viel irdischen Nutzen, wie der Nobelpreis mir selbst gegeben hätte.

Ich habe Ihnen vielerlei zu verdanken. Ihre Bücher – seit ich zufällig „Fiesta“ in meiner Stamm-Buchhandlung in Nairobi entdeckte – haben mir sehr viel bedeutet. „Der alte Mann und das Meer“ war wie eine Heilquelle für mich oder wie eine Umarmung.

![]()