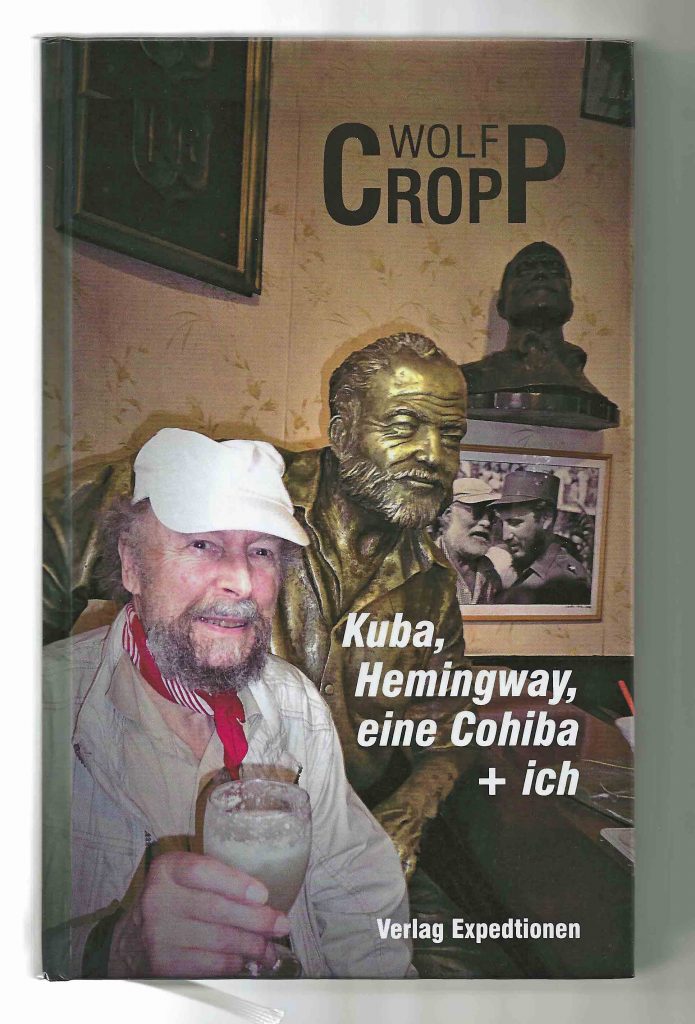

Foto: Archiv Dr. Stock.

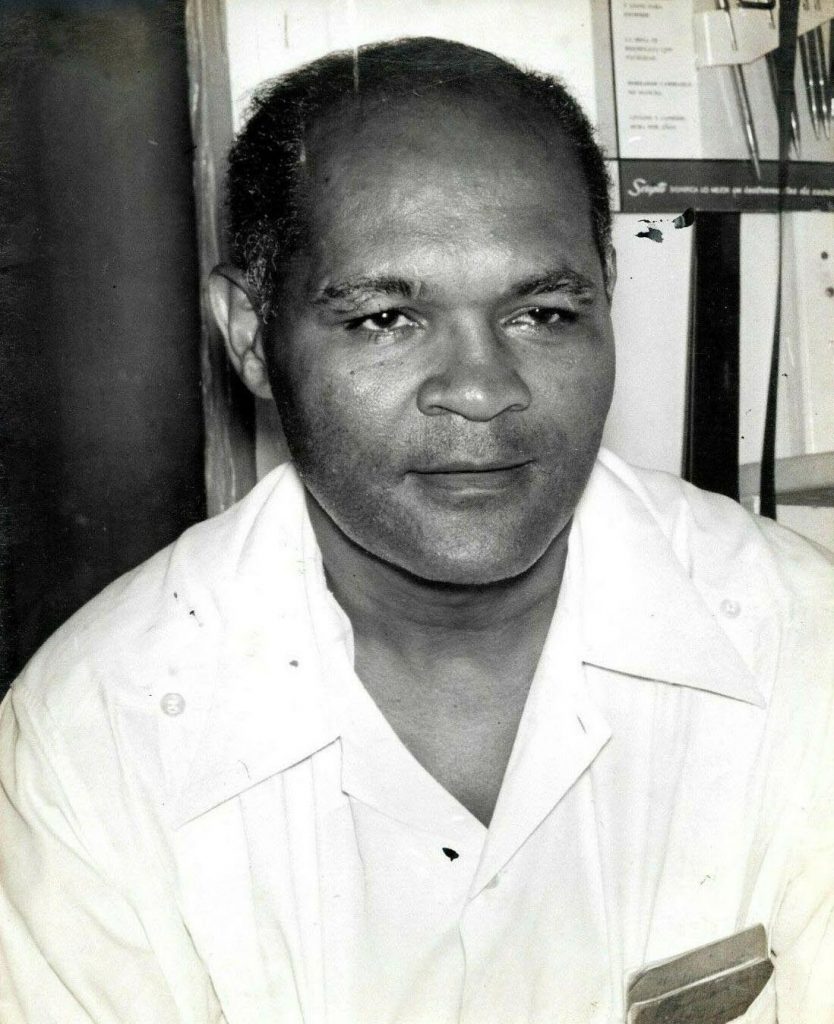

Einer von Ernest Hemingways besten Freunde auf Kuba ist der Boxer Kid Tunero. Ein Freund, den er nicht nur als Sparrings-Partner am Tresen braucht, sondern jemanden, den er wirklich bewundert. Evelio Celestino Mustelier, der unter dem Namen Kid Tunero boxt, wird oft in der Nähe des US-Schriftstellers in Havanna gesehen. Den schwarzen Boxer, er ist vom Jahrgang 1910, verbindet mit dem erfolgreichen Autor die Passion für den Box-Sport.

„Hemingway hatte viele Sympathien für mich“, erzählt Kid Tunero im Gespräch mit dem katalanischen Journalisten Xavier Montanyà. „Er mochte meine Art zu boxen.“ Doch es ist weit mehr als das Boxen. Die beiden Männer verstehen sich prächtig auf der menschlichen Ebene. „Hemingway war ein sehr feiner Kerl, er hatte nichts Hinterhältiges. Nie hat er geprahlt, er war eine geerdete Person. Sehr menschlich. Und er kam gut mit Leuten zurecht, die genauso waren.“

Der Schriftsteller und Kid Tunero lernen sich im Jahr 1933 in Paris kennen. Dort erhält der Kubaner am 2. Oktober die Chance, gegen Marcel Thil zu boxen. Der WM-Titel im Mittelgewicht ist zum Greifen nahe. Der Kampf geht über 15 Runden, Kid Tunero verliert, der Franzose Thil wird zum Sieger nach Punkten erklärt. Im Palais de Sports sitzt Ernest Hemingway in der ersten Reihe als Tunero seinen Traum der Weltmeisterschaft entschwinden sieht.

Nach dem Fight sehen sich Ernest und der Boxer im Bistro La Cabane Cubaine in Montmartre, man setzt sich an einen Tisch und funkt alsbald auf gleicher Wellenlänge. Kid Tunero ist beeindruckt von Hemingways Fachwissen über den Boxsport. Der 34-jährige Schriftsteller aus Chicago, der zu jener Zeit in Key West lebt, seziert bis in kleinste Einzelheiten den verlorenen Kampf um die Weltmeisterschaft. Der damals schon berühmte Schriftsteller, auf Besuch in seiner alten Wahlheimat, weist Tunero auf Schwachstellen und Fehler hin. Besser hat es auch der Trainer des Boxers nicht erklären können.

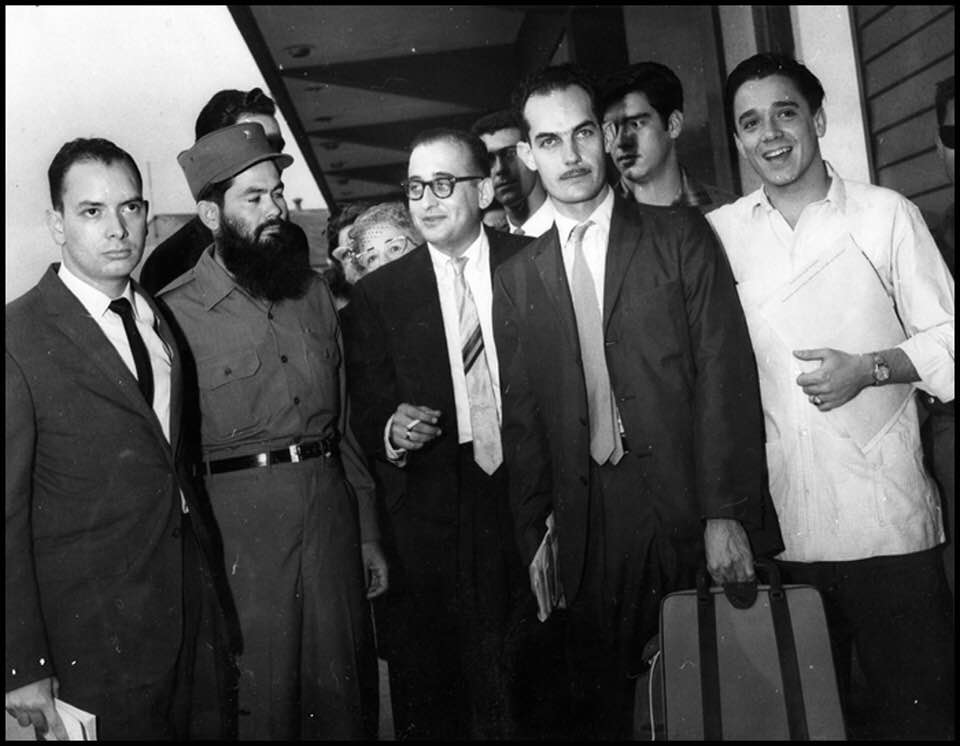

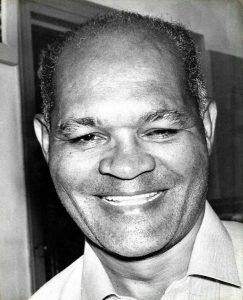

Kid Tunero (1910-1992), ein enger Freund Ernest Hemingways. Foto: Archiv Dr. Stock.

Über die Jahre wird Kid Tunero zu einem der besten Boxer Kubas. Zwischen 1928 und 1948 ficht er 145 Kämpfe aus, 99 davon gewinnt er, 35 davon mit K.O., er ist ein technisch versierter Boxer. Es hapert vielleicht etwas an der Physis, für die absolute Spitze langt es jedenfalls nicht. Ein Weltmeistertitel bleibt ihm nicht vergönnt.

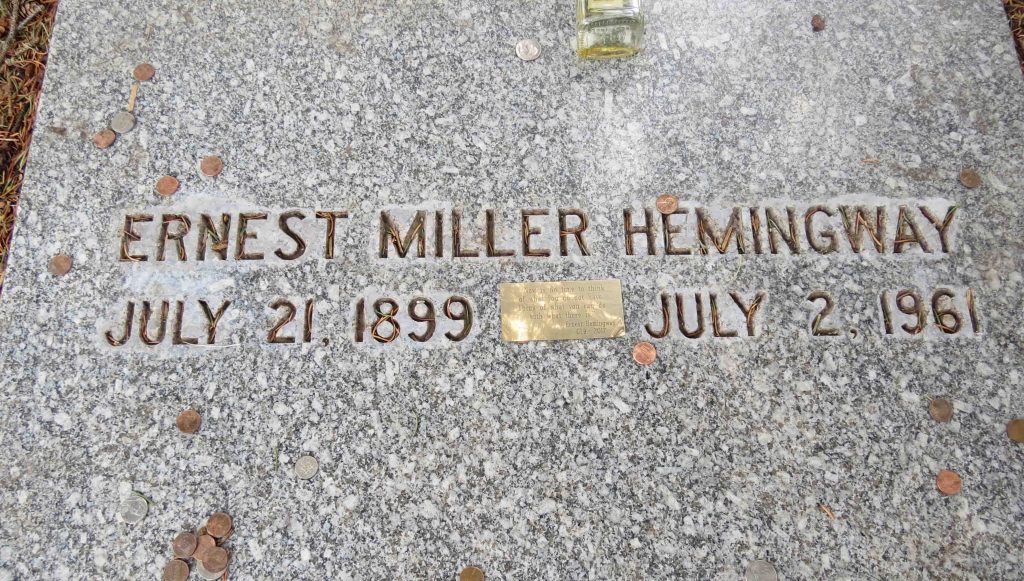

Auch nachdem Kid Tunero die Box-Handschuhe an den Nagel hängt, bleiben er und Ernest Hemingway gute Freunde. Man trifft sich oft im El Floridita oder auf Hemingways Anwesen Finca Vigía südlich von Havanna. „Sie waren wie Seelenzwillinge“, meint José Luis Herrera Sotolongo, der Leibarzt des Nobelpreisträgers von 1954. „So vertraut habe ich Ernest nie mit anderen Personen erlebt.“

Nach seiner aktiven Karriere arbeitet Tunero als Trainer, zwei spätere Weltmeister hat er unter seinen Fittichen, José Legrá und Ángel Robinson García. Lange hat der Kubaner in Barcelona gelebt, als Trainer in einem schäbigen Boxclub im Raval. Mit 82 Jahren stirbt Kid Tunero in seinem Pensionszimmer im Oktober 1992 an Herzversagen, mittellos und weitgehend vergessen. Ernest Hemingway hat zu Lebzeiten bei zahlreichen Gelegenheiten den nicht gerade auf Rosen gebetteten Freund unterstützt.

Warum es bei Kid Tunero nicht zur Weltspitze reicht? Manche sagen, wegen der Hautfarbe, der Rassismus ist im Boxsport damals eine abscheuliche Tatsache. Und diesen Rassismus hat Kid Tunero mehr als einmal erlebt. In einem New Yorker Hotel wird er

![]()