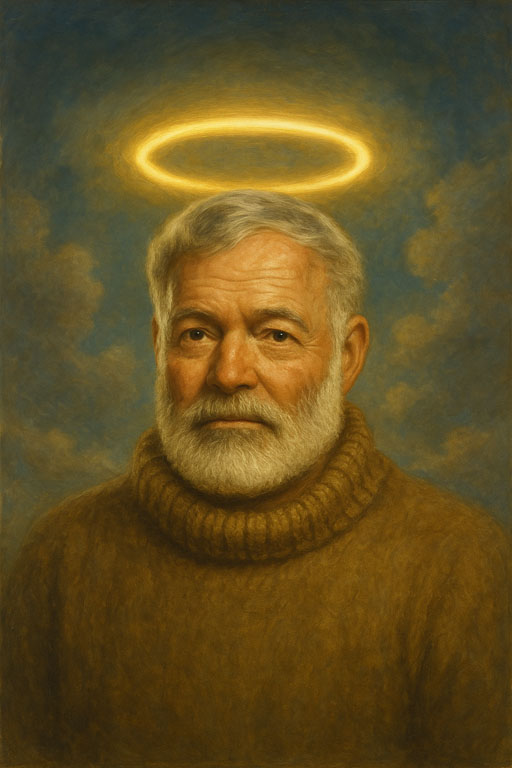

Mitte Oktober 1954 erreicht Petrus im Autoren-Himmel eine Nachricht aus Stockholm. Das Königliche Komitee beabsichtige, dem US-Amerikaner Ernest Hemingway den Nobelpreis für Literatur zu verleihen. Ob Einwände bestehen?

Eilig beruft Petrus das Kollegium der Nobelautoren ein. Und da sitzen die Giganten der Sprache an einem Tisch über den Wolken und sind gespannt. Verehrte Damen, meine Herren, hebt Petrus an, der Nobelpreis soll in diesem Jahr an den Kollegen Ernest Hemingway gehen. Die schwedische Akademie möchte unsere Meinung dazu.

Schrecklich, ergreift der Engländer John Galsworthy als Erster das Wort, ganz grauenvoll. Im Grunde seines Herzens ist der Kerl ein ungehobelter Plebejer. Wer kann mir etwas über seine Familie sagen?

Petrus wirft einen Blick in die Unterlagen. Der Vater war Arzt in einem Vorort von Chicago, die Mutter Opernsängerin.

Entsetzlich, jammert John Galsworthy. Alles Kleinbürger. Warum schreibt der Mann nicht schöne Geschichten über den Adel? Lässt sich ein Duke oder Earl in seiner Ahnengalerie finden?

Ach, Johny, Du mit deinem Aristokraten-Fimmel, fährt ihm Luigi Pirandello in die Parade, in Amerika gibt es keine Dukes.

Dann wenigstens einen Baron, lässt der Autor der Forsyte Saga nicht locker.

Der Bursche hat keinen Humor, meint George Bernard Shaw ernst, ich kenne nicht eine einzige Stelle in seinen Büchern, wo ich gelacht hätte. Vollkommen sauertöpfisch, dieser Herr.

Noch schlimmer, er ist ein Bourgeois durch und durch, meldet sich nun Sinclair Lewis. Die Arbeiterklasse kommt nicht vor in seinem Werk, auch Berufsprobleme scheinen nicht existent. Soziale Kämpfe gibt es nicht, stattdessen Kämpfe mit Stieren. Meine Damen und Herren, diese gesellschaftliche Ignoranz dürfen wir nicht auch noch befördern.

Ehrlich gesagt, mir gefällt sein Lebenswandel nicht. Der Alkohol. Und wie er die Frauen behandelt, hebt jetzt der US-Dramatiker Eugene O’Neill an, alles bis zum Exzess. Er ist nicht mehr als ein Alkoholiker. Kein Schriftsteller, der trinkt. Sondern ein Säufer, der schreibt. Er ist hinter jeder Frau her. Von solchen Kerlen habe ich genug.

Aber er mag Paris, wirft André Gide zaghaft ein. Er hat sieben Jahre bei uns gelebt. In meiner Heimatstadt. Er hat so poetisch über die Pariser Bistros und das Leben in Paris geschrieben.

Papperlapapp, André, er ist ein Macho, fährt ihm die Schwedin Selma Lagerlöf streng in die Parade. Er lebte gerne in euren Breiten, weil er da für seine Frauengeschichten und die Säufertouren auch noch Beifall bekommen hat. Das ist der einzige Grund.

Er ist kein Humanist, raunt Gerhart Hauptmann mit leiser Stimme, es fehlt mir die philosophische Tiefe bei dem Mann. So ein Werk wie meinen ‚Bahnwärter Thiel‘ würde der nie hinbekommen. Große Bedenken von meiner Seite, wegen flatterhaftem Charakter und weltanschaulicher Oberflächlichkeit.

Hemingway und Nobelpreis, das geht überhaupt nicht. Rudyard Kipling setzt einen grimmigen Gesichtsausdruck auf. Ich habe Kinderbücher geschrieben und er ist ein schlechter Vater. Der bessere Weltenbummler bin ich eh.

Petrus hat eine solch vehemente Kritik nicht erwartet und zeigt sich ratlos. Hilfesuchend blickt er an den Kopf des Tisches.

Dort sitzt der Ehrenpräsident Johann Wolfgang von Goethe, kooptiertes Mitglied auf ewig. Der Dichter-Titan steht auf und ergreift das Wort. Meine verehrten Damen und Herren, Sie vergessen bei Ihrer Kritik eines: die Menschen mögen ihn. Sie lieben ihn und lesen ihn. Er verkauft mehr Bücher als wir alle zusammen. Und er hat – kurzer Blick zu Gerhart Hauptmann – gegen Hitler und Franco gekämpft. Und die kleinen Sünden, nun ja, manchmal vermisse ich sie hier oben. Auch ich habe gerne bei einem guten Glas Wein und mit einer hübschen Frau auf dem Schoß dem Eckermann diktiert. Es hat der Literatur nicht geschadet. Petrus, bitte übersenden Sie dem schwedischen Komitee die Stellungnahme, dass wir alle mit der Verleihung des Nobelpreises an Ernest Hemingway einverstanden sind. Einstimmig!

![]()

Schreibe einen Kommentar