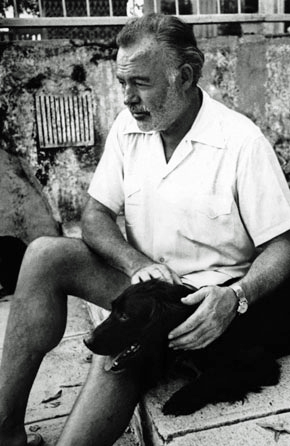

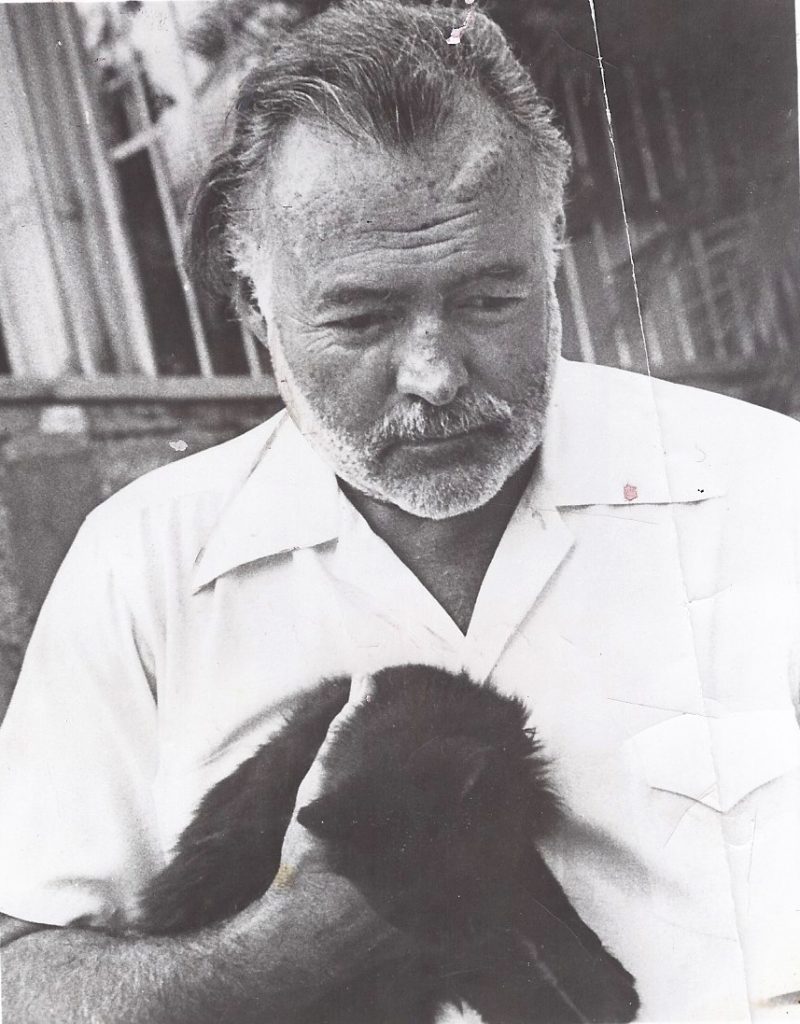

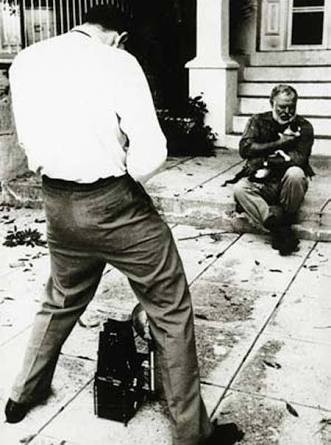

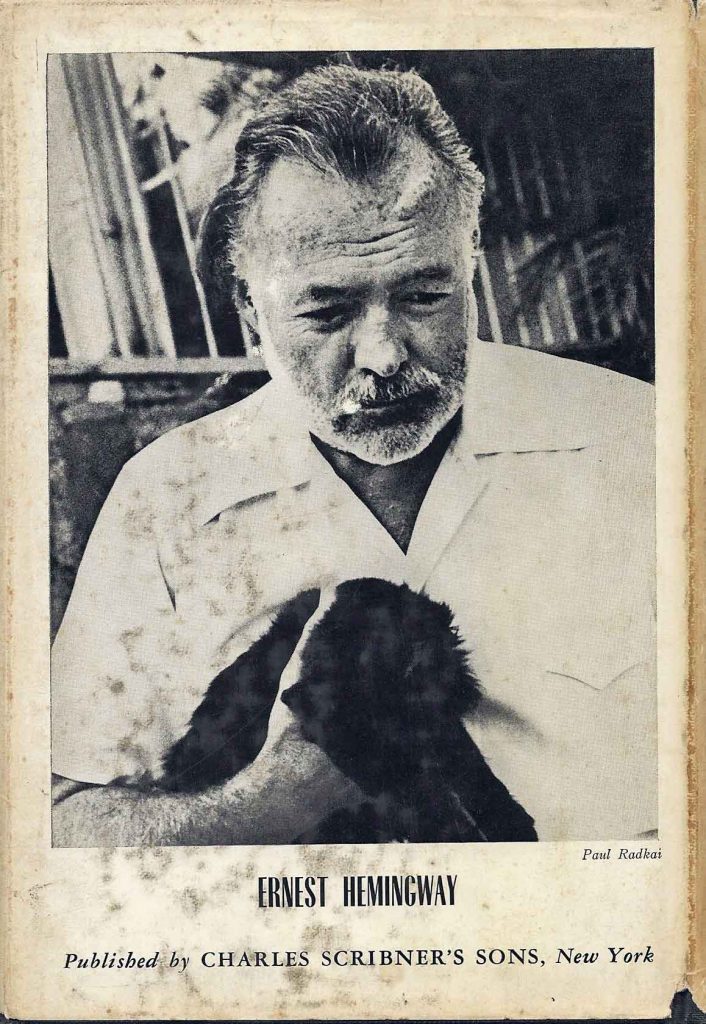

Im Alltag ist Ernesto ganz vernarrt in seine Tiere. Auf seinem riesigen Anwesen Finca Vigía nahe bei Havanna hält der Schriftsteller ein halbes Dutzend Hunde und noch mehr Katzen. Mit Hingabe betreut der Autor sie, schützt sie, er streichelt und drückt sie ans Herz. Wie mit einem Sohn oder einer Tochter spricht er mit ihnen. Der Nobelpreisträger umsorgt die Kreaturen, als seien es Familienmitglieder. Er liebt die Tiere mit ehrlichem Gefühl. Das ist die eine Seite. Die andere Seite seiner Wirklichkeit ist barbarisch.

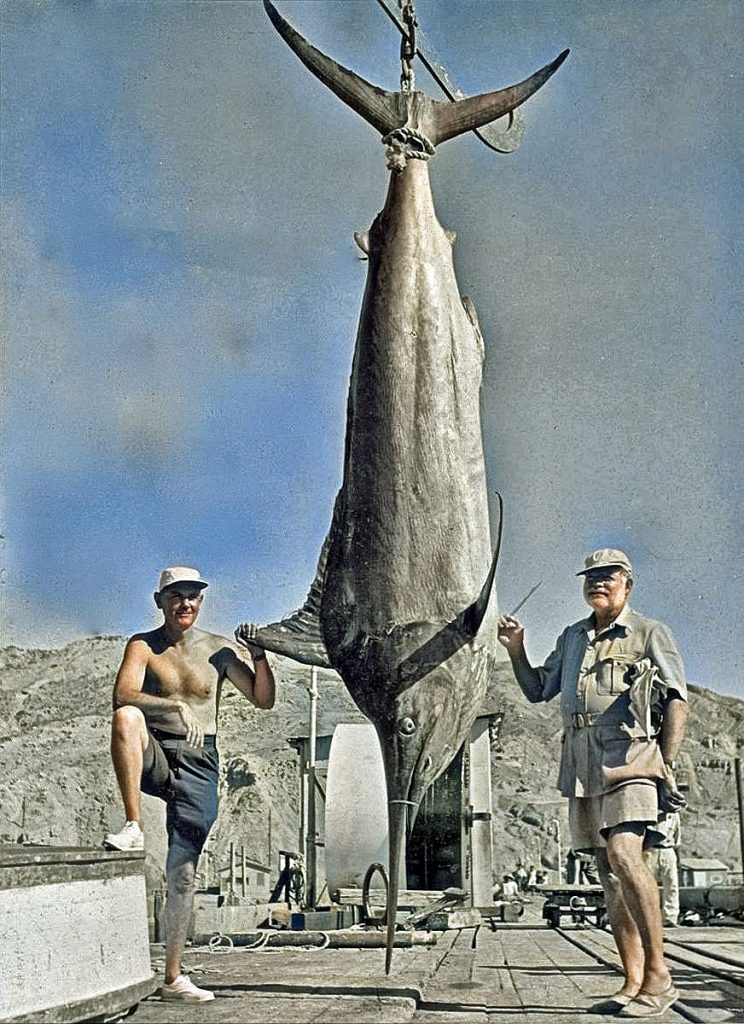

Ernest Hemingway jagt die Lebewesen – die Marline und Schwertfische, die Tauben und Fasane, die Antilopen, die Büffel und die Löwen, die Elefanten – er verletzt sie und er tötet sie. Es machte mir nichts aus, zu töten, ein Tier, es sollte nur sauber geschehen. Sie mussten alle sterben, und mein Beitrag in das nächtliche und saisonale Töten, das die ganze Zeit geschah, war bedeutungslos und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gefühl dabei. Er hat sein kaltes Credo festgehalten, er macht kein Geheimnis daraus, er schreibt es in Die grünen Hügel Afrikas.

Es fasziniert den Amerikaner, wie beim Stierkampf in Spanien mit dem Tod gespielt wird, wie der bunte Torero den schwarzen Bullen neckt und vorführt, um ihn dann unter dem Gejohle der Zuschauer blutig abzuschlachten. Ernest Hemingway mag das Schauspiel, bei dem der Mensch als Todesbote auftritt, die Kollegen Dramatiker haben es allegorisch viele Jahrhunderte auf der Theaterbühne aufführen lassen. Doch Hemingways Tod tritt ohne dunkles Gewand und ohne Maske auf. Der richtige und blutige Tod ersetzt die Allegorie.

You killed him for pride and because you are a fisherman. Du tötest aus Stolz und weil du ein Fischer bist. Ernest Hemingways Romanfigur Santiago aus Der alte Mann und das Meer angelt aus Tradition. Doch Ernest Hemingway tötet nur aus pride. Wobei pride in der deutschen Übersetzung sowohl Stolz als auch Hochmut meinen kann. In der Persönlichkeit dieses Burschen vom Michigan See liegt beides nahe beieinander.

Dass er mit dem Abknallen und Abstechen der Lebewesen einen gewaltigen Fehler begeht, er spürt es schon. Das Töten stellt einen schrecklichen Frevel dar, der Mensch darf sich nicht über die Tiere erheben. Die Schöpfung besitzt ihre eigene Würde und ihre eigene Ordnung. Und der Mensch ist lediglich ein Teilstück dieser Schöpfung, nicht ihr Gebieter. Ein Mensch darf die Schöpfung nicht mutwillig antasten, über dieses Privileg verfügt nur ihr Erschaffer.

Der Tabubruch indes lockt ihn. Lebewesen zu töten, die größer und stärker sind als man selbst. Sich als Herrscher und Gebieter aufzuspielen. Wenn ein Mensch gegen den Tod rebelliert, so wie ich gegen den Tod rebelliere, macht es ihm Freude, ein Sonderrecht der Götter für sich in Anspruch zu nehmen: die Macht, den Tod zu geben. Man muss den Satz zweimal lesen und den Sinn dahinter begreifen: Ein Mensch, der Gott sein will? Schlimmer geht es nicht.

Dieser Mann hat Grauenhaftes gesehen und erlebt. Granaten-Einschläge, einen grausamen Bürgerkrieg, Meere aus Blut und Hunderte Leichen. Den geliebten Vater hat er zu früh verloren, Clarence bringt sich selber ums Leben, im elterlichen Schlafzimmer. Möglicherweise ist dieses Trauma zu viel gewesen für Ernest. Kann es sein, dass er sich mit dem Töten der Tiere gegen Gott auflehnen will, weil er sich ungerecht behandelt fühlt? Er vermisst den Vater so sehr.

Irgendwann muss Ernesto seinen größten Löwen schießen. Der Tod des Jägers ist die Folgerichtigkeit seiner immerwährenden Gotteslästerung. Dabei gäbe es den Zauber der Evolution zu bewundern. Dem Werden des Menschen wohnt eine Faszination inne, ebenso wie seinem Verlöschen. Es läuft auf eine krankhafte Selbstüberhöhung hinaus, dieses natürliche Regelwerk von Blühen und Verblühen außer Kraft zu setzen. Es ist abscheulich und es ist enthemmend. Denn wo

![]()