Im Laufe der Jahre habe ich einige getroffen, die sich im publizistischen Metier bestens auskennen und meinen, Ernest Hemingway sei als Journalist ebenso überzeugend wie als Romancier. Mindestens. Eigentlich sei er als Zeitungs- und Zeitschriftenschreiber sogar besser. Das kann man so sehen.

Ernest Hemingway arbeitet ab Februar 1920 für die große kanadische Tageszeitung Toronto Star. Aus heutiger Sicht sind seine Artikel Fingerübungen zu Themen bei denen er sich auskennt. Das Forellenangeln, das Zelten in freier Natur oder der Boxkampf. Der kernige Mann vom Michigan See, er ist Jahrgang 1899, geht ohne Scheu an seine Sujets. Dass er kein Studium vorweisen kann, muss er durch eine gewisse Schnoddrigkeit überspielen.

Ab Februar 1922 wird es dann spannend. Mit Anfang zwanzig erhält er einen Vertrag als Korrespondent in Paris. Von dort bereist er ganz Europa, einen Kontinent im Umbruch. Eine Katastrophe hat man hinter sich, die nächste kündigt sich an. Es gibt viel zu berichten. Früher galt Distanz als Grundsatz des Journalismus. Die reservierte Beobachtung aus der Entfernung, mit dem Fernrohr. Anders Hemingway. Sein Credo: Mittendrin und ein Teil davon.

Er schreibt es 1926 wortwörtlich in Fiesta, seinem grandiosen Debütroman: Nach dem Essen gingen wir hinüber ins Iruña. Es war schon ziemlich voll, und als der Beginn des Stierkampfs nahte, wurde es noch voller, und die Tische wurden dichter zusammengeschoben. Ein dichtes Summen lag in der Luft, wie jeden Tag vor einem Stierkampf. Dieses Geräusch herrschte zu keiner anderen Zeit in dem Café, ganz gleich, wie voll es war. Das Summen hielt sich, und wir waren mittendrin und ein Teil davon.

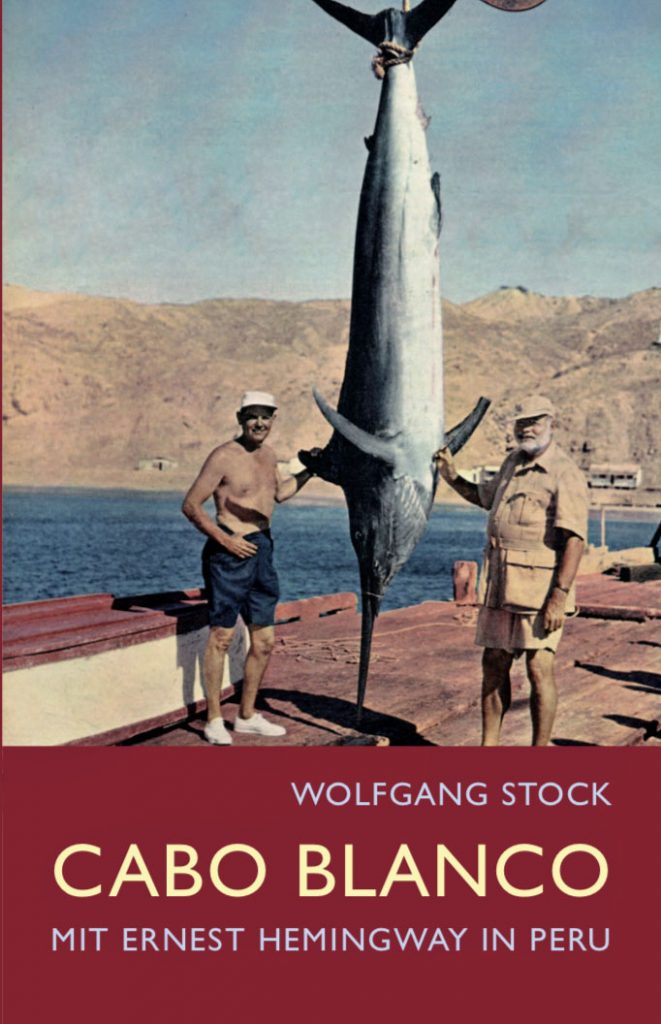

Nur mittendrin erlebt man alles. Ein Journalist muss mit den Stieren laufen, um Spanien zu begreifen. Der Pulverdampf der Bomben sollte in seine Nase steigen, wenn er vom Krieg spricht. Ein guter Reporter muss mit den ausgemergelten Bauern auf der Flucht im Bürgerkrieg gesprochen haben, um zu wissen, was Unmenschlichkeit bedeutet. Und wer über den Kampf mit dem Marlin schreibt, der sollte selbst mit einem Fisch am Haken gekämpft haben. Ein solcher Journalismus findet nicht im Schreibstübchen statt, sondern in den fremden und bedrohlichen Ecken wo auch immer.

Der Erzähler wird Teil der Geschichte, die er beschreibt. Deshalb sollte ein Reporter zunächst gründlich beobachten, bevor er das Geschehen niederschreibt. Hemingways Vorgehen bedeutet ausdrücklich, sich auf Tuchfühlung anzupirschen, ranzugehen an das Ereignis wie ein aufdringlicher Paparazzo. Das lauschige Sesselpupsen in den Redaktionen hat ausgedient. Andere Leitbilder werden wichtig: Action statt Pomadigkeit, Nähe statt Distanz.

Reportagen über den Krieg, über Gewalt und über den Kampf schreien nach der spürbaren Emotionalität eines Ernest Hemingway. Eine Kampfhandlung muss nach Blut stinken, nach Todesangst und nach vollgeschissenen Hosen – und darf nicht in kühler Inspektion das Feld räumen. Die behördenhafte Berichterstattung wirkt wie eine Belehrung, das journalistische Miterleben hingegen erlaubt eine wahrhaftige Teilhabe.

Das Verdienst von Ernest Hemingway ist, dem Journalismus eine andere Blickrichtung gegeben zu haben. Seine Herangehensweise verlangt, genau hinzuschauen. So präzise wie ein Chirurg. Manchmal wirkt sein Ansatz sehr detailverliebt, aber eine kräftige Beobachtungsgabe ist genauso wichtig wie das Talent, exzellent schreiben zu können. Man achte auf die Landschaftsbeschreibungen von Hemingway, die wie ein Gemälde anmuten.

Hemingways Sichtweise hat Generationen von Reportern geprägt. Bis heute. Gerade bei jenen, die ihr Metier grandios beherrschen, bemerkt man den Einfluss des Mannes aus einem Vorort von Chicago. Paul Ronzheimer oder Katrin Eigendorf sind deshalb so gut, weil sie keine Scheu haben, nahe heranzugehen. Dadurch besitzen ihre Reportagen nicht nur Gefühl und Gespür, sondern auch Tempo und Temperament.

In seinen Pariser Anfangsjahren schreibt Ernest Hemingway mit Ecken und Kanten, manchmal zu eigenverliebt, sehr auf Wirkung und Pointe zugeschnitten. Später achtet er mehr auf eine genaue Taktung, auf Präzision und auf das große Panorama. Von diesem Literaten kann man jedenfalls lernen, was erstklassigen Journalismus ausmacht. Kein artifizielles Gefasel, sondern die genaue Beobachtung aus der Nähe.

![]()

Schreibe einen Kommentar