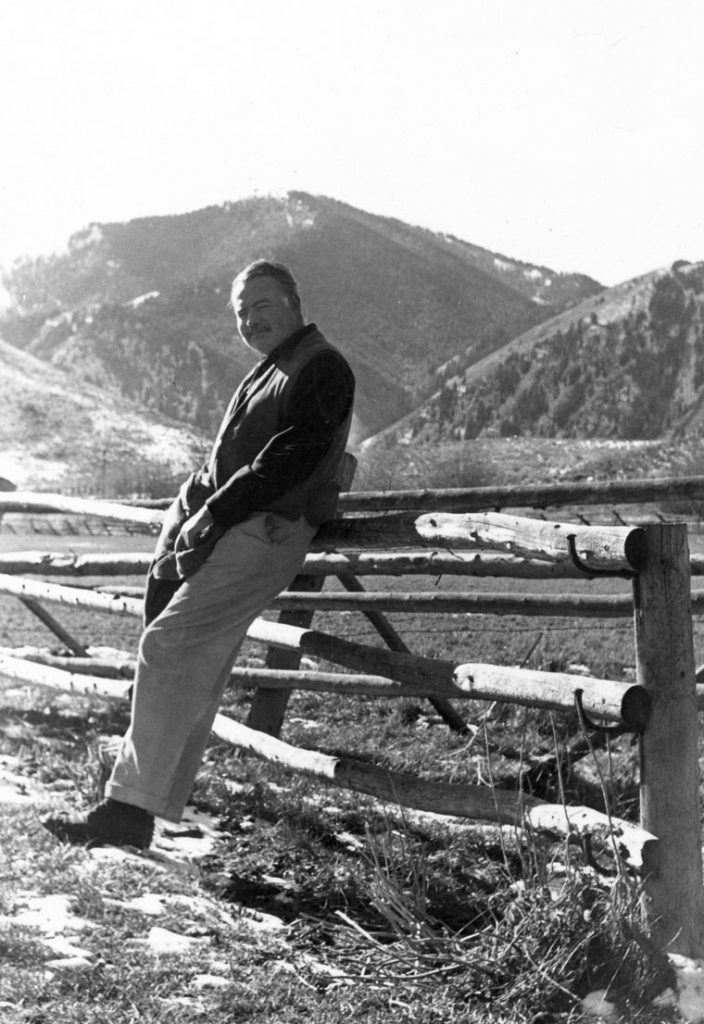

Sein ganzes Leben lang wird Ernest Hemingway fasziniert vom Tod. Dieser Todestrieb findet sich auch in seinen Romanen. Viele seiner Erzählungen enden mit dem Tod des männlichen Protagonisten. Im Alltag des Schriftstellers sieht es nicht viel besser aus. Als junger Mann muss er den Selbstmord seines Vaters erleben. Auch der Großvater nimmt sich aus dieser Welt, in der Familie Hemingway wimmelt es nur so von Suiziden. Am 2. Juli 1961, in Ketchum, am Fuße der Berge Idahos, kommt er an die Reihe. Doch gescheitert, ist er schon lange vorher.

Denn er hat es nicht geschafft, das irdische Dasein als eine Phase von erfüllter Liebe zu nutzen, von innerer Verbundenheit und von seelischer Zufriedenheit. Ihm wird jene Anmaßung zum Verhängnis, die er immer mit sich herumträgt und die er nie so richtig erkennen kann, weil er so grandios lebt und auch so fabelhaft schreibt. Er hat sich schon über die Tiere gestellt und über manche seiner Mitmenschen. Ihm fehlt einfach die Ergebenheit zu den Regeln des irdischen Seins, denn Demut ist seine Stärke nie gewesen.

Er verlangt der Evolution bis zum Schluss Unmögliches ab: Ernest Hemingway will die Gesetzmäßigkeit der Natur brechen, er möchte die Ordnungsmacht nach seinen Regeln spielen lassen. Und er merkt dabei nicht, dass er mit solcher Hybris so lächerlich daher kommt, wie ein Köter, der die Sonne anbellt. Der große Ernest Hemingway, gefeiert von aller Welt, ist am Ende seiner Lebensreise enttäuscht und unglücklich. Obwohl dieses Leben so voll und bunt gewesen ist, es fehlt ihm etwas. Sein Herz ist leer.

Dieser Nobelpreisträger der Literatur, darin liegt die größte Tragik, hat den tieferen Sinn des Lebens nicht begriffen. Ein Kerl, der so hartnäckig nach Unvergänglichkeit giert wie er, der kann nicht erkennen, dass er nur ein winziger Baustein im Gefüge der Menschheitsgeschichte ist. Vor ihm kamen welche, und nach ihm werden welche kommen. Das Sterben ist gleichbedeutend verknüpft mit dem Schaffen von Raum für etwas Neues. So trägt der einzelne Mensch nicht nur ein Ende in sich, sondern zugleich einen Anfang.

Doch dieser Ernest Hemingway empfindet der Schöpfung gegenüber weder Dankbarkeit noch Wertschätzung. Er versteht nicht, dass der Tod kein Übel ist, sondern dass ihm ein segensreicher Mechanismus innewohnt, denn der Tod ermuntert, die begrenzte Lebenszeit sinnvoll zu nutzen. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, erkannte im 17. Jahrhundert der spanische Barock-Philosoph Baltasar Gracián in einem Aphorismus zur klugen Lebensführung. Das Gute, wenn kurz, ist doppelt gut.

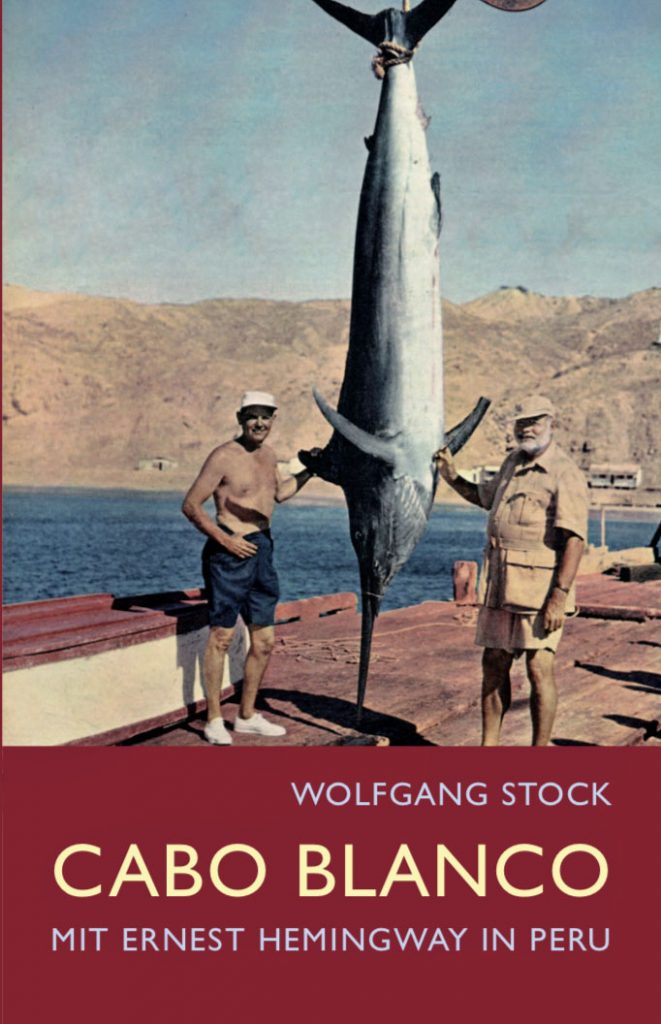

Ewiges Leben würde keinen Sinn machen, der Mensch muss Platz machen für die Nachrücker, für seine nächste Generation. Doch mit Familie, den Kindern und Enkeln hat er wenig am Hut. Zu sehr steht er sich mit seiner Genialität selbst im Weg. Diese arme Seele in ihrer Ausweglosigkeit behilft sich damit, große Tiere zu töten, ohne jede Not. Da fehlt nur ein kurzer Schritt, um auch andere Lebewesen zu töten.

Dieser Quadratschädel bleibt bei seiner Linie, bis zum finalen Schlussakkord. Ernest Hemingway möchte auch Herr über den eigenen Tod sein, so wie er Herr über das eigene Leben gewesen ist. Dieser Mann wollte seine dunkle Seite töten, an der Schreibmaschine. Und schließlich mit dem Gewehr. Die beiden Kugeln an einem Sonntagmorgen im Sommer legen aller Welt die tiefe Hoffnungslosigkeit und das nicht zu heilende Scheitern eines verzweifelten Menschen offen.

Der bewunderte und umschwärmte Ernest Hemingway hat resigniert, nicht so sehr vor der Welt oder vor dem Schicksal, dieser Mensch hat kapituliert vor seiner eigenen Utopie. In vielen seiner Bücher hat er darüber wunderbar erzählen können, aber in seinem Leben gelang es ihm nicht, sein Ideal der großen Liebe zu verwirklichen. Wie unglücklich muss ein Mann sein, der sich Knall auf Fall aus dem Hier und Jetzt abmeldet, ohne sich wenigstens bei seiner Frau und den Kindern zu verabschieden?

Sein gewählter Lösungsweg – mit nur 61 Jahren – ist verständlich, aber falsch. Während ein gläubiger Mensch in die Hände Gottes fällt, so stürzt der Ungläubige ins Leere. Ein Selbstmord bringt weder menschlichen Frieden noch Erlösung, ein solch verbissenes Abhauen hinterlässt nur Ratlosigkeit und Leid. Dieser radikale Schritt ist egoistisch, vor allem den Söhnen und den Enkeln gegenüber. Und nicht zuletzt auch seinen Lesern. Doch was hilft’s, all die klugen Ratschläge verpuffen vor jedem Suizid. Denn welchen Ausweg sieht ein Mensch, der keinen Funken Hoffnung mehr besitzt?

![]()

Schreibe einen Kommentar