Man stelle sich vor, du hättest deine erste Schreibaufgabe in der Highschool darüber geschrieben, mit den Hemingways auf Kuba zu Abend gegessen zu haben. Niemand hätte dir geglaubt. Und noch schlimmer: Deine Englischlehrerin – ausgerechnet eine Barmherzige Schwester! – hätte dich vor deinen neuen Mitschülern als Lügnerin bezeichnet. Auch zu Hause hättest du kein Mitgefühl erfahren. „Das hättest du niemals schreiben dürfen“, spottete deine Mutter. „Dein Vater hat uns vergessen. Die Vergangenheit ist vorbei.“

Du fühlst dich, als hättest du alles verloren – deine Muttersprache, deine Kindheitsfreunde. Vor allem aber die Liebe eines einst so fürsorglichen Vaters, nachdem deine Mutter aus persönlichen und politischen Gründen beschlossen hatte, mit ihren beiden Kindern nach New York City auszuwandern. Margarita musste nun auf die englische Version ihres Namens hören: Margaret.

Statt in einer Wohnung mit Meerblick in Miramar lebte Margaret nun als eine der ärmsten Schülerinnen in ihrer Klasse in der Bronx. Ständig geriet sie in Schwierigkeiten, weil sie kein Barett, keine Handschuhe, keinen Rosenkranz oder keine Bibel besaß. Nicht, weil sie rebellisch oder vergesslich gewesen wäre (oh nein, das war sie nicht!). Ihre Mutter konnte sich diese Dinge einfach nicht leisten.

Ist es da verwunderlich, dass sie die bittersüßen Erinnerungen an ihre privilegierte Kindheit für sich behielt – so sehr, dass sie sie Jahrzehnte später sogar vor ihren eigenen Kindern verbarg? Doch die Vergangenheit ist niemals wirklich vorbei. Sie ist eine Reihe aufeinanderfolgender Ausgangspunkte, von denen aus wir uns in die eine oder andere Richtung wenden.

Eines Tages, als ich durch Fotos von Hemingways Schreibrefugium in Kuba, der Finca Vigía – heute ein Museum – scrollte, bemerkte ich, dass dessen Hausmeister eine verblüffende familiäre Ähnlichkeit hatte – mit meiner Highschool-Freundin Margaret! Sofort schickte ich ihr den Artikel per E-Mail. Könnten sie möglicherweise verwandt sein? „Ach klar“, antwortete sie ganz beiläufig. „Das ist mein Cousin Armandito.“

Ihre Bemerkung löste eine kleine Kampagne aus, um die Ehre meiner Freundin wiederherzustellen. Unsere Englischlehrerin hatte die Klosterschule längst verlassen – was auch gut so war. Aber ich wollte, dass unsere ehemaligen Mitschüler erfuhren, dass Margaret keineswegs gelogen hatte, sondern ihre Beziehung zu Papa Hemingway sogar untertrieben hatte.

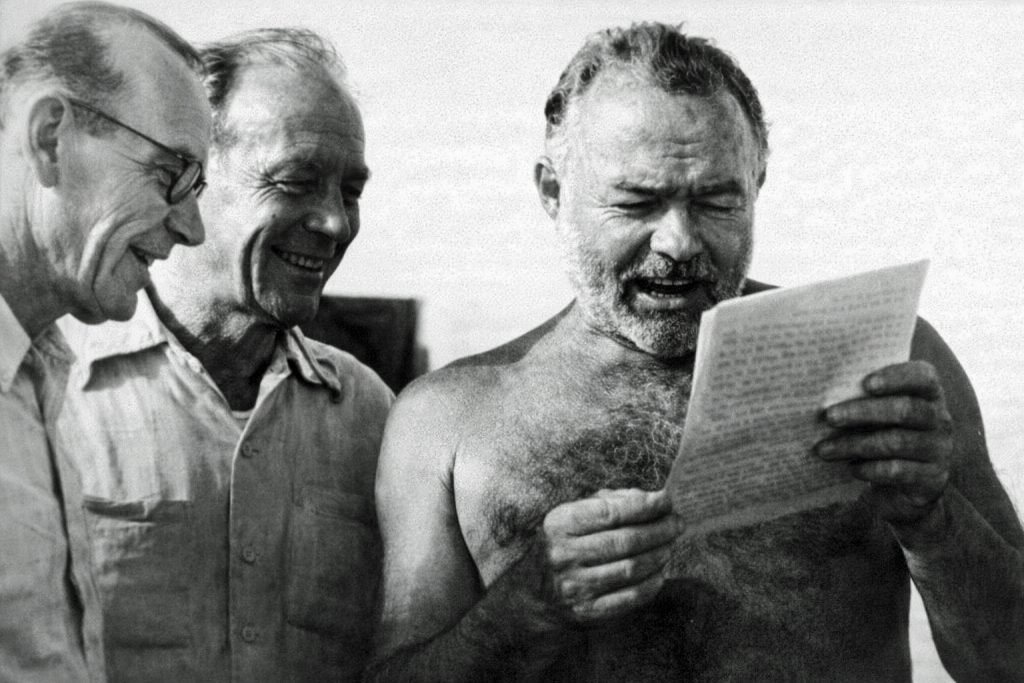

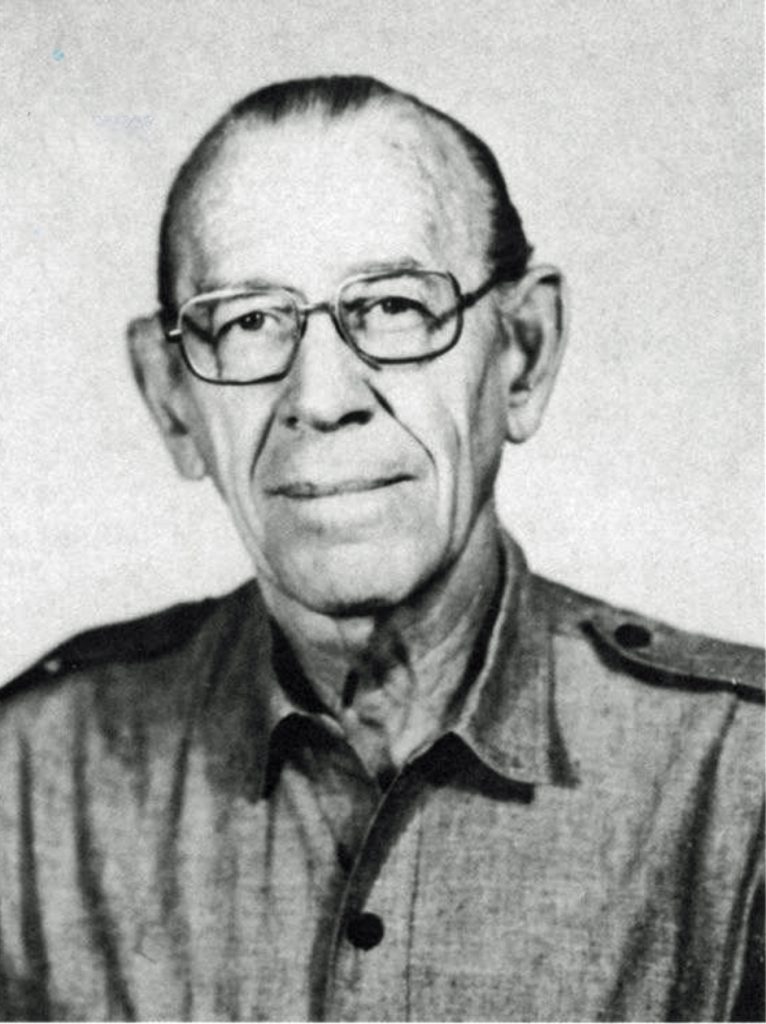

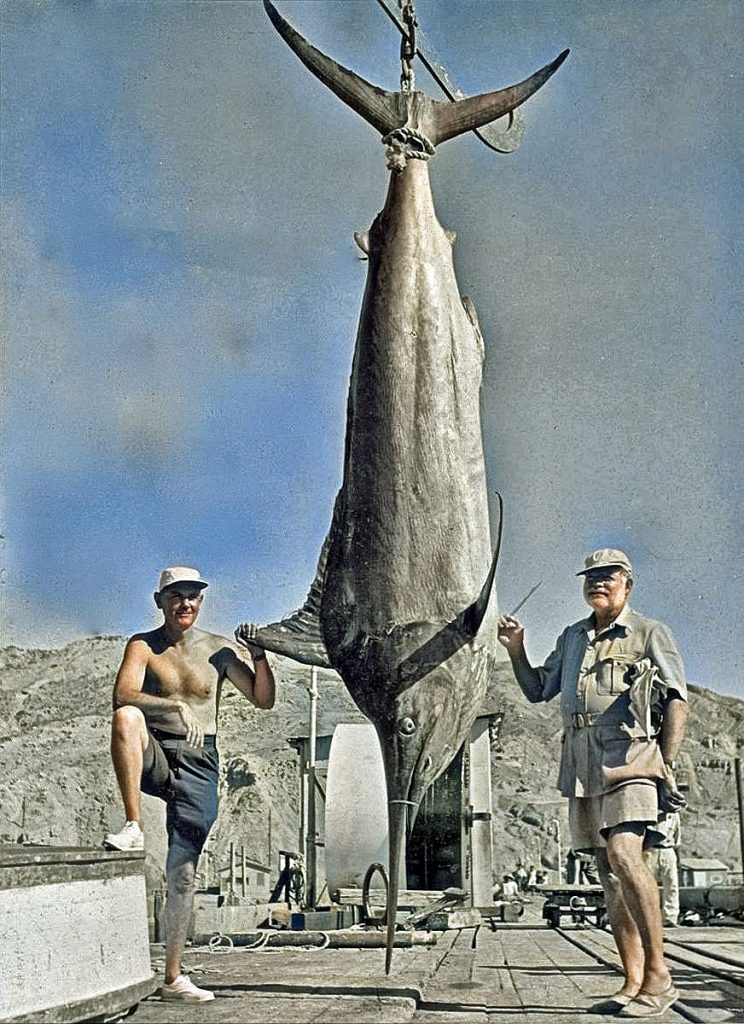

Margaritas Vater – Dr. José Luis Herrera Sotolongo – war Ernest Hemingways persönlicher Arzt und enger Vertrauter. Viele der ikonischen Fotos von Papa und seiner damaligen Frau Mary wurden von ihrem Onkel Roberto aufgenommen. Ein weiterer Onkel – Armando – vervollständigte das Trio der Brüder im Freundeskreis der Hemingways.

Ernest und die Brüder Herrera Sotolongo lernten sich in Spanien während des Spanischen Bürgerkriegs kennen. Hemingway war als Kriegsberichterstatter tätig und eng mit der 15. Internationalen Brigade (der „Lincoln-Brigade“) verbunden. Margarets zukünftiger Vater diente zu dieser Zeit als Chefarzt der 12. Internationalen Brigade (der „Garibaldi-Brigade“). Diese republikanischen Brigaden wurden von der Sowjetunion unterstützt und kämpften gegen die Truppen von General Francisco Franco, die vom faschistischen Deutschland und von Italien unterstützt wurden.

Wie in vielen Bürgerkriegen waren auch spanische Familien gespalten. Es heißt, dass aristokratische Mitglieder von Margarets Familie gemeinsam mit dem ehemaligen König Spaniens, Alfonso XIII., ins Exil nach Frankreich und Italien gingen. Solch eine Familienbande sollte sich als lebenswichtig erweisen, nachdem der General Franco den Bürgerkrieg gewann. Obwohl man argumentieren könnte, dass die Rolle eines Arztes humanitär angelegt sei, wurde Dr. Herrera Sotolongo zum Tod durch ein Erschießungskommando verurteilt. Dank seiner familiären Verbindungen wurde das Urteil zunächst in lebenslange Haft und schließlich in dauerhaftes Exil auf Kuba umgewandelt. Seine Brüder sollten ihm bald dorthin folgen.

In ihrem Highschool-Aufsatz beschrieb Margaret auf charmante Weise, wie sie ihren Vater samstags begleitete, um Papa zu besuchen. Wie sie auf einem abgenutzten Korbstuhl saß, der ihre Beine zerkratzte, und ihm beim Schreiben zusah. Wie sie Ernests Ehefrau Mary im Garten half oder sich mit ihrer Mutter verschwörte, um das servierte Schildkröten-Steak heimlich zu entsorgen, während die Männer am anderen Ende des Tisches saßen und endlos den Spanischen Bürgerkrieg wieder aufleben ließen.

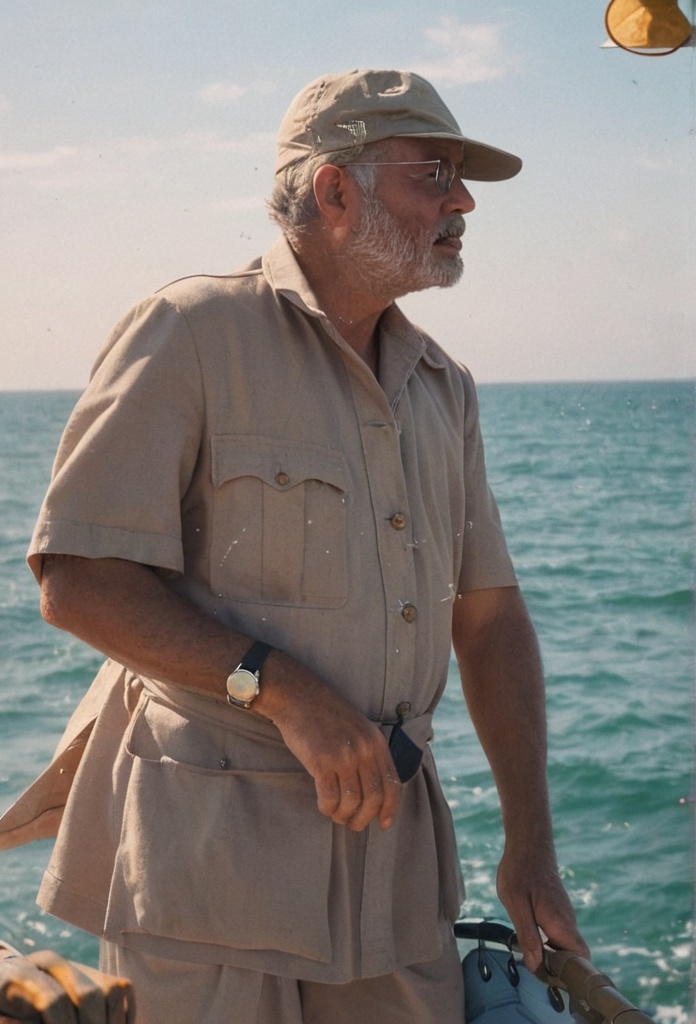

Als sich die Gäste später an diesem Abend auf der Finca Vigía versammelten, um einen Meteoriten-Schauer zu beobachten, ahnte niemand, dass in jenen Tagen das Ende einer Ära eingeläutet wurde. Wie Margaret eindringlich kommentiert: „Kurz darauf übernahm Fidel Castro die Macht, und das Leben, wie wir es kannten, war für Millionen von uns vorbei.“

Ernests körperliche und geistige Verfassung begann sich zu verschlechtern, und Mary brachte ihn in die Vereinigten Staaten, wo er Schocktherapien unterzogen wurde, um ihn von der alkoholbedingten „Wahnvorstellung“ zu heilen, er werde überwacht. Doch freigegebene FBI-Akten legen nahe, dass dies keine Einbildung war. Die US-Regierung hatte ihn seit seiner Zeit als Journalist im Spanischen Bürgerkrieg als möglichen kommunistischen Sympathisanten überwacht.

Hemingways enge Beziehung zu den spanischen Exilanten in Kuba sowie eine viel fotografierte – jedoch einmalige – Begegnung mit Fidel Castro bei einem Angelturnier befeuerte die Verdächtigungen der US-Regierung noch mehr. Dr. Herrera erklärte, dass Fidel Castro wiederholt um ein Treffen mit Hemingway gebeten hatte, der Schriftsteller jedoch zögerte, darauf einzugehen.

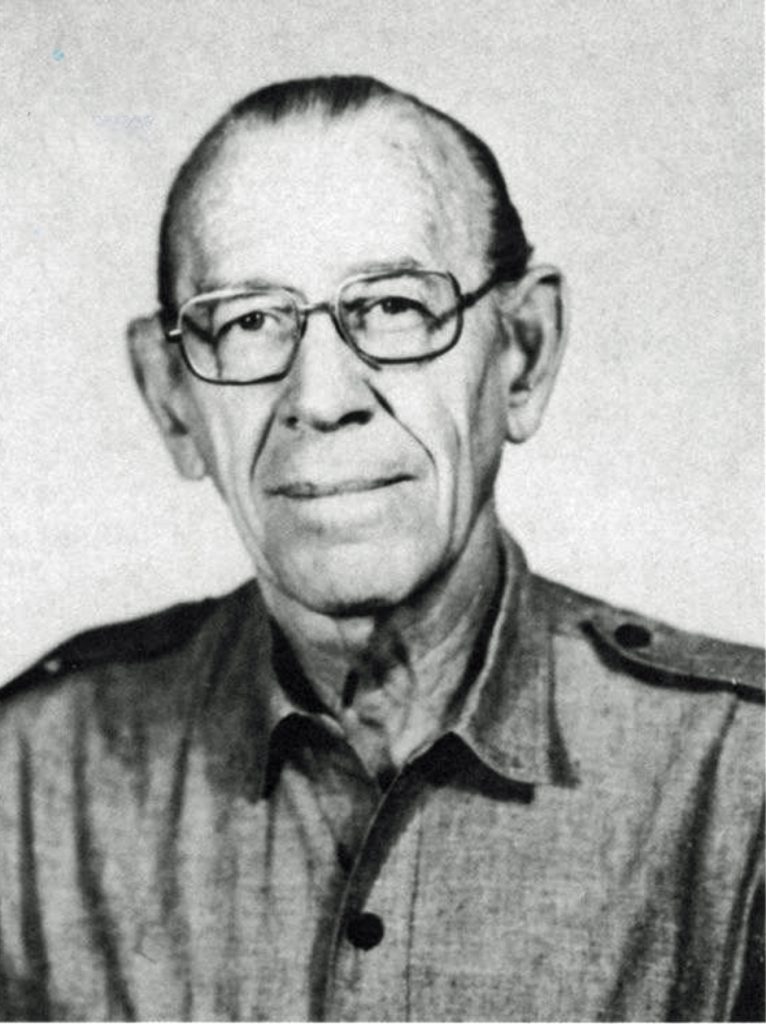

Doktor José Luis Herrera Sotolongo wurde später Kubas erster Gesundheitsminister unter Fidel Castro. Margarita und ihr Bruder sollten ihren Vater nie wiedersehen. Er starb 1995 auf Kuba im Alter von 82 Jahren. In einem seltenen Interview sagte Margarets Vater über den Selbstmord des berühmten Schriftstellers knapp: „Er hätte auf Kuba sterben sollen.“

Englische Version: José Luis Herrera Sotolongo was Ernest Hemingway’s personal physician

![]()