In einem seiner besten Romane, in dem Frühwerk The Sun Also Rises, hat Ernest Hemingway eine Figur geschaffen, an der Leserschaft und Forscher zu Knabbern haben. In Fiesta – so heißt das Werk auf Deutsch – tritt uns ein schillernder Akteur namens Robert Cohn entgegen.

Robert Cohn war einmal Mittelgewichts-Champion von Princeton. Glauben Sie nicht, dass mir das als Boxtitel sonderlich imponiert, aber Cohn bedeutete es viel. Er machte sich nichts aus Boxen, tatsächlich war es ihm zuwider, aber er lernte es, gründlich und unter Schmerzen, um seine Schüchternheit und das Minderwertigkeitsgefühl zu bekämpfen, das sich aufgrund seiner Erfahrungen als Jude in Princeton in ihm breitgemacht hatte.

So fängt Fiesta an, gleich im ersten Abschnitt. Subtil, aber merkbar entwirft Hemingway den Protagonisten als jüdischen Prototyp. Robert Cohn, eine zentrale Figur in der Erzählung, besucht die Militärakademie, studiert in Princeton, er ist ein guter Boxer und Football-Spieler. Von Anfang an legt der spätere Nobelpreisträger ein Spottbild auf seine Romanfigur. Mal Waschlappen, mal Nervensäge. Cohn ist unsicher und sensibel, dann eifersüchtig und aufdringlich. Als Außenseiter schlägert er sich gerne, mit der Liebe bleibt es schwierig.

Dieser an einen Freund angelehnte Charakter verkörpert einen typischen US-Intellektuellen aus vermögendem Elternhaus: Robert Cohn gehörte dank seinem Vater zu einer der reichsten jüdischen Familien von New York und dank seiner Mutter zu einer der ältesten. Von Hemingway wird er erkennbar mit jüdischen Klischees aufgebaut und wirkt quasi als Gegenentwurf zu dem Naturburschen aus dem Mittleren Westen, den der junge Ernest darstellt. Den Handlungsstrang mit Robert Cohn hätte ich so nicht gemacht und als Lektor auch nicht durchgehen lassen.

Es kommt noch ärger. In dem Gedicht Ratschläge für einen Sohn aus dem Jahr 1931:

Trau niemals einem weißen Mann,

Bring keinen Juden um,

Gib niemals deine Unterschrift,

Sitz nicht in Kirchen rum.

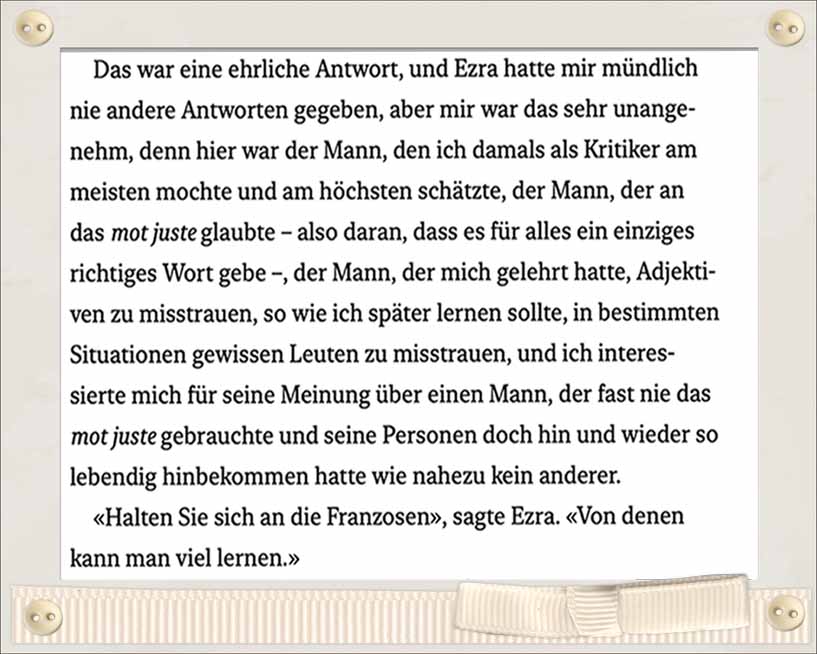

Auch wenn vieles spitzzüngig überzeichnet wird, der spätere Nobelpreisträger spielt mit dem Feuer. Wir wissen, Hemingway ist in keiner Beziehung pingelig gewesen. In seinen Briefen betitelt er Franzosen gerne als frogs, wops bleibt für Italiener oder kike für einen Juden. Diese Begriffe gelten heute als ungehobelt und zutiefst beleidigend. Damals – auch unter Kollegen – gang und gäbe. Sie entsprachen dem Zeitgeist in manchen Kreisen. Und wir haben im Hinterkopf: Nesto liebt seit Kindesbeinen die Provokation.

Ernest, Jahrgang 1899, wächst in einem Elternhaus mit antisemitischen Denkmustern auf. Die Familie wohnt in einem gutbürgerlichen Vorort von Chicago, sie entstammt der calvinistischen Einwanderer-Generation. Deren Werte liegen in Fleiß, Ehrgeiz, Bodenständigkeit und in einem tiefen Gottesglauben. Mit Abneigung schaut diese bescheiden auftretende Gesellschaftsschicht auf die – meist jüdische – Elite an der Ostküste, die in New York und Boston mit schnellen Bankgeschäften und im weltweiten Handel große Reichtümer erwirtschaftet.

Doch warum rückt Hemingway seinen Protagonisten Robert Cohn in Fiesta so in den Fokus? Neben all den Ausschweifungen in Sachen Alkohol und Sex scheint dies dem Autor wohl wichtig, um den Zwiespalt und die Trostlosigkeit der lost generation zu charakterisieren. Da bietet sich die Rolle eines unreifen Müßiggängers aus gutem Haus mit reichlich Geld geradezu an. Cohn vereint wie unter einem Brennglas zahlreiche negative Klischees: Aufdringlichkeit, Schwatzhaftigkeit, Gewalttätigkeit und Selbstmitleid. Doch bleiben dies stilistische Schablonen, die mehr ins Lächerliche denn ins Antisemitische zielen.

Wenn Antisemitismus als aggressive Form von Judenhass oder Judenfeindlichkeit aufgefasst wird, so passt Hemingway nicht in diese Schublade. Der Nobelpreisträger von 1954 ist kein ideologisch verbohrter Antisemit, jedoch äußert er sich bisweilen in stereotypen oder abwertenden Formulierungen über Juden. Antisemitische Vorurteile und sprachliche Entgleisungen bedienen den unseligen Geist damaliger Tage, ein lebenserfahrener Autor müsste dies eigentlich erkennen.

Die antisemitischen Aspekte seines Denkens muss man offen benennen und kritisch hinterfragen. Ohne etwas zu entschuldigen oder verharmlosen zu wollen. Die Judenpogrome bilden einen grauenhaften Zivilisationsbruch in der Menschheitsgeschichte. Doch mit diesen Massenmorden der Nazis hat Ernest nichts am Hut. Hemingway ist unzweideutig immer ein Antifaschist gewesen. Er hat die Loyalisten gegen die franquistischen Putschisten im Spanischen Bürgerkrieg unterstützt, ebenso wie er später im Kampf gegen Hitler während des Zweiten Weltkriegs aktiv gewesen ist.

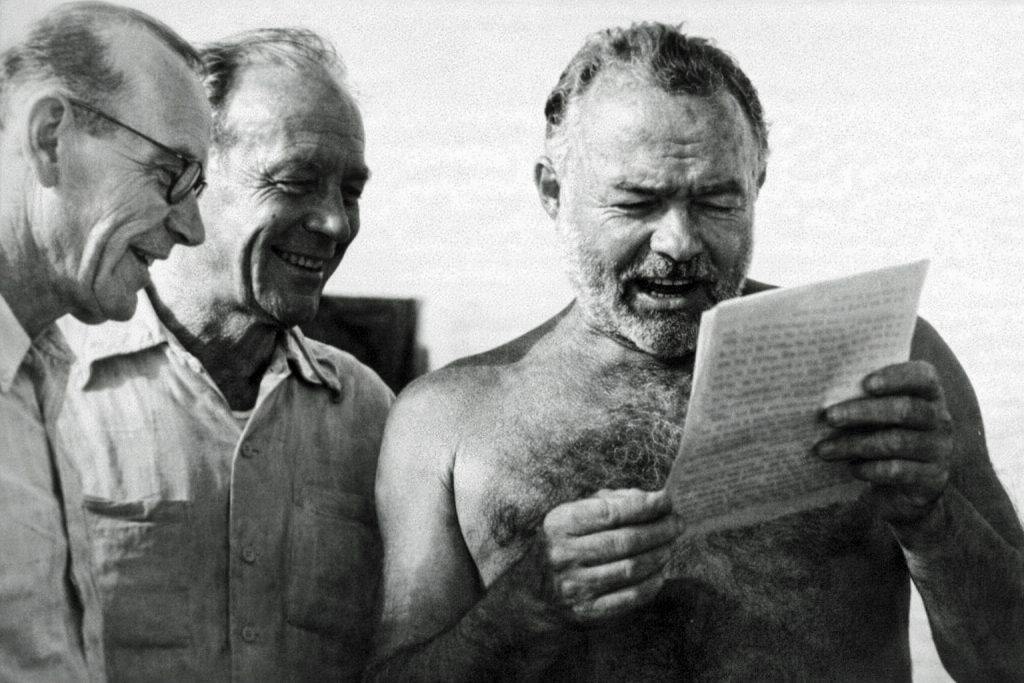

Ernest Hemingway hat jüdische Freunde und Kollegen und arbeitet kreativ mit ihnen zusammen. Gertrude Stein, seine Mentorin, den Schriftsteller Harold Loeb, einen Bekannten in Paris, der wohl als Vorlage für die Figur des Robert Cohn in dem Roman dient. Oder Sidney Franklin, den amerikanischen Matador. Nicht zuletzt seinen von ihm

![]()