„Alle benehmen sich schlecht“, sagte ich.

„Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt.“

Ernest Hemingway:

Fiesta, 1926.

![]()

„Alle benehmen sich schlecht“, sagte ich.

„Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt.“

Ernest Hemingway:

Fiesta, 1926.

![]()

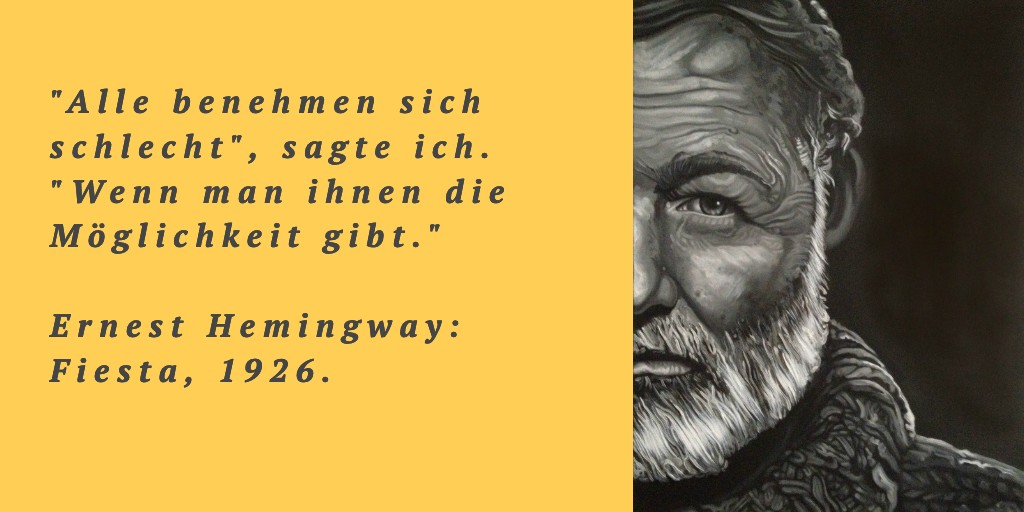

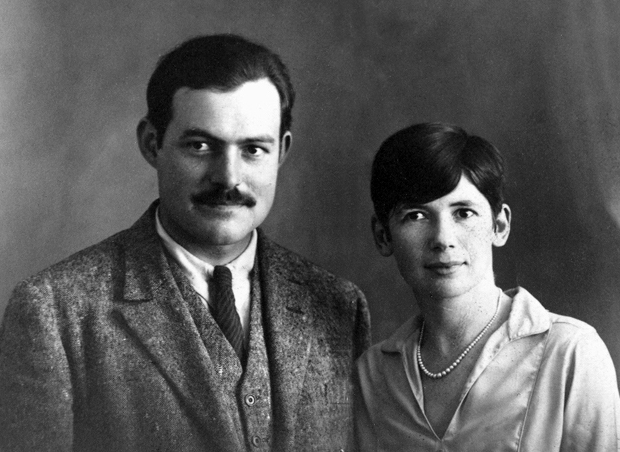

Ernest Hemingway lebt seit Dezember 1921 als Korrespondent für den Toronto Star in Paris. Doch die europäische Berichterstattung für die kanadische Tageszeitung wird nicht die Erfüllung seiner Träume. Bald merkt er, die Ambition zieht ihn in Richtung eines Buchautors. Einige Kurzgeschichten, die zumeist in seiner nordamerikanischen Heimatregion spielen, hat er in den letzten Monaten fertiggestellt.

Three Stories & Ten Poems heißt eine Anthologie, die 1923 in einer Auflage von nur 300 Exemplaren veröffentlicht wird. Verleger ist Robert McAlmon, der die Sammlung von Short Stories und Gedichten in seinem Pariser Kleinstverlag Contact Publishing herausbringt. Das Büchlein ist eher ein Privatdruck des Freundes Robert, aber immerhin, ein Anfang ist getan.

Aus der französischen Hauptstadt übersendet Ernest ein paar Exemplare seines Debütbuches an seine Schwester. Vorsichtig fügt der Mittzwanziger an: „Aber zeig‘ es nicht der Familie!“. Der Sohn weiß, wie die sittenstrengen Eltern ticken. Die Hemingways sind mit den calvinistischen Werten der Einwanderer groß geworden. Fleiß, Askese und ein tiefer Gottesglaube gelten als in Stein gemeißelte Leitlinien.

Da schlägt Sohnemann gehörig aus der Reihe. Sein Lebenswandel erweist sich in der Tat als überaus heikel für einen gutbürgerlichen Haushalt wie den der Hemingways. Es gefällt Ernest, fern jeder bildungsbürgerlichen Ambition, in Paris an Tabus zu rühren. In seinen Erzählungen schreibt der Novize über Kämpfe, über Gewalt, über Gedrücktheit und fehlende Hoffnung. Spürbar legt sich über die Handlung ein grauer Schleier. Der Tod ist in seinen Geschichten so präsent wie der liebe Gott im Vatikan.

Besonders die Kurzgeschichte Up in Michigan, im Jahr 1921 geschrieben, hat es in sich. Die knappe Story Oben in Michigan, spielt in Horton Bay, seinem Hochzeitsort. Unterkühlt beschreibt Ernest, wie die Hauptperson, der Schmied Jim Gilmore, bei einem Spaziergang am Hafen über seine Freundin Liz herfällt. Eine verstörende Handlung, eine Vergewaltigung wohl, hat dieser junge Autor zu Papier gebracht. Gut, dass die Eltern das Debüt ihres Sohnes nicht mitbekommen.

Zwei Jahre später erscheint dann in den USA ein Buch von Ernest. In Our Time lässt sich vor den Eltern nicht verheimlichen. Viele Szenen erscheinen nach wie vor düster und wenig erbaulich. Gerade die Erzählungen rund um den Knaben Nick und seinen Vater, die autobiografische Züge tragen und in der Heimat der Hemingways spielen, irritieren den Leser. Nicks Erlebnisse zeigen einerseits eine anheimelnde Seite der Kindheit, andererseits auch eine, in der Tod und Selbstmord vorkommen.

Die Eltern sind schockiert. Clarence Hemingway, ein angesehener Arzt in Oak Park, ist außer sich. Er empfindet das Werk des Sohnes als Teufelszeug. Einen solchen Dreck werde er in seinem christlichen Haus nicht dulden, brüllt er. Wutentbrannt will der Vater die Bücher an den Verlag zurückschicken. Die Mutter, eine Opernsängerin, drängt darauf, wenigstens ein Exemplar zu behalten.

Ernest fühlt sich herabgesetzt und stellt sich stur. Er lässt weniger von sich hören, die Briefe aus Paris an das Elternhaus werden seltener. Er sieht sich in seiner Autorenehre verletzt und als Schriftsteller verkannt. Die Eltern jedoch, in ihrem heilen Kosmos der bigotten Vorstadt, bekommen von den Wirren jener Zeit wenig mit. Kriege, Kämpfe und Wirtschaftskrisen laufen an

![]()

Ernest Hemingway bewundert Hadley als aufopfernde Ehefrau und fürsorgliche Mutter. Er braucht dieses althergebrachte Muster für seinen Alltag, als Fundament der eigenen Glückseligkeit. Doch gleichzeitig verliert er schnell die Lust am konventionellen Idyll. The better you treat a man and the more you show him you love him the quicker he gets tired of you, entfährt ihm in To Have and Have Not ein absonderlicher Gedanke. Je besser die Frau einen Mann behandle und ihm seine Liebe zeige, desto schneller werde der Mann seiner Frau überdrüssig.

Ab Herbst 1957 beginnt der Schriftsteller auf Kuba seine Arbeit an den Pariser Skizzen, wie er die biographischen Notizen zunächst nennt. Doch er findet nicht den Mut, das Manuskript seinem Verleger zu überlassen. Zu tief fällt die Kluft zwischen den juvenilen Paris-Jahren und den Gebrechen des Alters. Das Buch wird zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht. Diese Hymne an das Herz ist eigentlich kein Roman, sondern eine Sammlung von sehr persönlichen Impressionen.

Der greise Ernest erzählt von Paris, er fängt den Liebreiz der Cafés und Bistros ein, er lässt uns teilhaben an seinen Geldsorgen, er macht sich lustig über die versnobten Literaturzirkel an der Seine. Diese Rückschauen auf die guten Tage machen den Reiz dieses Buches aus, man stöbert in den Bruchstücken wie in den Werkhallen einer alten Manufaktur. Die schönsten Sätze zu Paris aus Menschenhand sind hier versammelt, das Werk ist vor allem eine flammende Liebeserklärung an diese Stadt. Doch nicht nur.

Nach der Übersiedlung in die USA im Jahr 1959 grübelt der Nobelpreisträger in Ketchum weiter über den Fragmenten aus Paris. In seinen letzten Lebenswochen schreibt Ernest sich dann den ganzen Kummer von der Seele. Der schwerkranke Autor versetzt sich zurück in die heile Welt als junger Ehemann mit Hadley und träumt von den glänzenden Tagen in Paris, ein letztes Mal huldigt der todgeweihte Ernest seiner großen Liebe.

Sein bester Freund A. E. Hotchner redigiert nach Ernests Ableben die Bruchstücke. Im Jahr 1964 erscheinen die Erinnerungen, gegen den erbitterten Widerstand seiner letzten Frau Mary. Trotz allen Frohmuts kann man Paris – Ein Fest fürs Leben zugleich als eine Art Lebensbeichte des sterbenskranken Ernest Hemingway wahrnehmen. In allererster Linie sind die Episoden aus Paris eine Liebeserklärung an seine erste Ehefrau. An Hash, an jene Frau, für die er offensichtlich das tiefste Gefühl empfunden hat und wohl jene, die ihn am meisten geliebt hat.

Doch die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Und auch seine kaltschnäuzige Schurkerei kann er nicht wieder gutmachen. Er weiß, dass er das Desaster ganz alleine verbockt hat. Ich war es, der die Schuld daran auf sich nehmen und besitzen und verstehen musste. Hadley, die Einzige, die keinerlei Schuld daran trug, kam am Ende gut aus der Sache heraus und heiratete einen viel besseren Mann, als ich je gewesen war oder jemals zu sein hoffen konnte…

In den letzten Lebensmonaten hat Ernest oft an seine erste Ehefrau gedacht und er hätte sie gerne bei sich gewusst. Einige Male hat er mit Hadley telefoniert, und er glaubt, die Zuneigung zu spüren, auf beiden Seiten. Seine gegenwärtige Ehefrau, die fürsorgende Mary, muss diese innige Liebeserklärung an Hadley wie ein Schlag ins Gesicht aufgenommen haben.

Die erste Mrs. Hemingway hat später jene Zuneigung gefunden, die er nicht hat geben können. Nach der Scheidung von Ernest heiratet sie 1933 den Journalisten Paul Mowrer, den Korrespondenten der Chicago Daily News in Paris, einen Pulitzer-Preisträger. Die Ehe zwischen Hadley und Mowrer, einem klugen und besonnenen Zeitgenossen, wird gut. Der neue Mann an ihrer Seite kümmert sich vorbildlich um Bumby, den sie mit in die Ehe bringt.

Mit Paul Mowrer nimmt Hadley den Wohnsitz wieder in den USA, sie wohnen in Chicago. Als Alimentierung überlässt der Schriftsteller seiner ersten Ex-Frau und dem Sohn die üppigen Tantiemen aus The Sun Also Rises, inklusive der Filmrechte. Zu Ernest pflegt sie bis zuletzt eine innere Verbundenheit, in Wirklichkeit hat Hadley nicht aufgehört, ihn gernzuhaben.

Trotz seiner Gemeinheiten, sie weist den Groll mit Liebe in die Schranken. „Ich kann in mir drin nicht das Gefühl entwickeln, Ernest zu hassen“, sagt Hadley am Ende ihres Lebens, „und ich bin ihm dankbar für all das gemeinsam Erlebte in Paris.“ Und Ernest rutscht, bei einem seiner Telefongespräche mit Hadley in den letzten Monaten vor seinem Tod, der Satz heraus: I should never have left you.

Ja, er hätte Hadley nicht verlassen sollen. Aber er hat diese wunderbare Frau getäuscht und betrogen, damals in Paris. Dieser Fehler, vielleicht der größte seines Lebens, er hat sich

![]()

Am 8. Juli 1918 entgeht der junge Ernest Hemingway an der italienisch-österreichischen Front bei Fossalta di Piave knapp dem Tod. Der 18-jährige Rotkreuz-Fahrer wird von einer österreichischen Granate getroffen, sein rechtes Bein liegt in Fetzen. In der Klinik des American Red Cross lernt der Verwundete dann seine erste große Liebe kennen. Sein Schwarm heißt Agnes von Kurowsky, eine US-Amerikanerin, väterlicherseits mit Wurzeln in Polen.

Ernest hat gerade sein erstes großes Abenteuer, die Schlacht gegen den Feind, hinter sich, mit den Schrapnellen einer Mörsergranate im Bein. Die adrette Agnes arbeitet als Krankenschwester im amerikanischen Rotkreuz-Hospital und kümmert sich um den vorlauten Teenager. Vom Krankenbett weg verliebt sich der junge Patient in die hochgewachsene Frau mit dem schönen kastanienfarbenen Haar.

Die mütterlich wirkende Agnes von Kurowsky ist sieben Jahre älter als Hemingway und kommt aus Washington D.C., wo sie in einer öffentlichen Bibliothek gearbeitet hat. Ernest ist hin und weg von der fürsorglichen Frau, er ist zum allerersten Mal in seinem Leben richtig verknallt, am liebsten würde er seine Agnes vom Fleck weg heiraten. Er offenbart sich und schreibt ihr feurige Liebesschwüre, die Angebetete erwidert die Gefühle und ist von dem stattlichen und gutaussehenden Burschen angetan.

Rasch kommt man sich näher und beide schmieden Pläne einer gemeinsamen Zukunft in den Vereinigten Staaten. Als es dem Patienten besser geht, unternehmen die Verliebten Ausflüge in die Umgebung. Die Stunden mit der liebevollen Frau erfüllen den jungen Mann von ganzem Herzen. Trotz seiner schlimmen Verletzung wirkt er ausgelassen und unbeschwert wie selten zuvor.

Monatelang wird Ernest im Mailänder Hospital gesund gepflegt. Ob es zwischen dem Patienten und der Krankenschwester zu mehr als nur zu harmlosen Umarmungen gekommen ist? Wahrscheinlich nicht. Solch ein Typ Mädchen bin ich nie gewesen, wird die attraktive Amerikanerin in späten Jahren verraten. Gleichwohl wird Ernest Hemingway vom Fortgang der Romanze im Innersten tief erschüttert.

Denn Agnes von Kurowsky beendet die Liebelei Knall auf Fall. Nach ein paar Wochen serviert die Angebetete den jungen Kerl trocken ab. „I am now & always will be too old, that’s the truth. I can’t get away from the fact that you’re just a boy – a kid.“ Du bist eigentlich noch ein Kind, jedenfalls bin ich zu alt für dich und werde immer zu alt für dich bleiben.

Kurz und knackig erhält der jugendliche Ernest einen Korb, von der ersten großen Liebe. Die fünf Monate dieser Beziehung werden Ernest Hemingway für den Rest seines Lebens begleiten, er wird diese Frau bis zum letzten Atemzug nicht vergessen. Agnes hat ungekannte Gefühle in ihm geweckt und sie konnte sein Herz erwärmen. Aber sie hat, schließlich und endlich, ihn auch bodenlos verletzt.

An seinen Wunden laboriert der hoch aufgeschossene Kerl auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Seine Kniescheibe ist ersetzt, er muss, längst zurück in der Heimat, monatelang auf Krücken laufen. In Oak Park erhält er eines Tages einen Brief von Agnes. Die Nachricht trifft ihn wie ein Schlag: Sie hat sich mit einem Offizier verbandelt, Tenente Domenico Caracciolo, der Italiener wird ihr neuer Liebhaber. Nach dem Lesen dieser Mitteilung überfällt ihn ein hohes Fieber und er verkriecht sich tagelang ins Bett.

In seinem Roman aus dem Jahr 1929 – A Farewell to Arms – verarbeitet Hemingway seine traumatischen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg. Leicht lassen sich für die Protagonisten reale Vorbilder erkennen: Frederic Henry – der Ich-Erzähler, ein amerikanischer Leutnant im Sanitätsdienst – erinnert an Ernest selbst. Catherine Barkley, die britische Krankenschwester und Henrys große Liebe, weist deutliche Parallelen zu Agnes von Kurowsky auf.

Über seine vier Ehen hinweg behält Ernest den Lebensweg von Agnes aufmerksam im Auge. Im Juli 1919 fährt

![]()

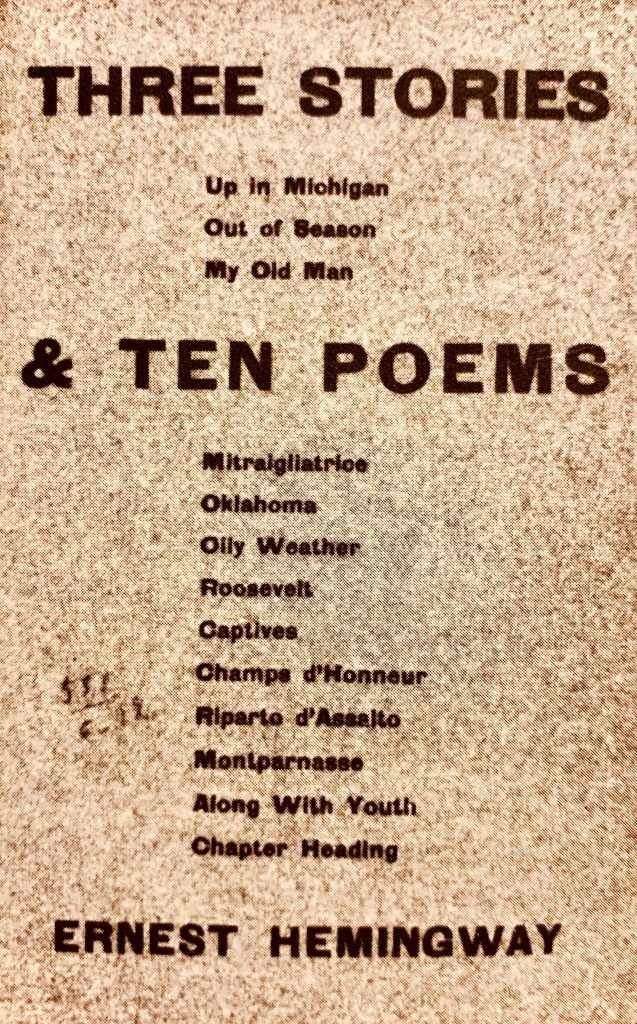

A man can be destroyed but not defeated. Man kann einen Menschen vernichten, aber nicht besiegen. Ein Mann oder eine Frau können äußerlich zerstört werden, aber innerlich trotzdem stark bleiben. Man kann bis auf die Knochen auseinandergenommen werden, doch man darf nicht aufgeben.

Das Aufstehen nach einer Niederlage ist entscheidend. Resilienz, im modernen Sprachgebrauch. Die Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne Beeinträchtigung zu überstehen. Nicht das Zu-Boden-Gehen umschreibt den Misserfolg. Das Liegenbleiben ist die eigentliche Niederlage.

Niederlagen gehören zum Leben. Die Niederlage ist nicht schlimm. Im Gegenteil: Sie kann eine Schönheit in sich tragen. So hat die Geburt eines Menschen einen Zauber in sich, ebenso wie sein Verlöschen.

Alter, Herkunft und Status spielen keine Rolle. Jeder Mensch kann kämpfen. Einerlei, ob alt oder jung. Ob von Süden oder von Norden. Ob einfacher Fischer oder belesener Professor. Jeder Mann und jede Frau fechten einen Kampf aus.

Im Zusammentreffen gilt es, die Natur zu respektieren. Sie setzt den Rahmen unseres Handelns. Die Natur bestimmt die Regeln. Von Geburt bis Tod handeln wir als Teil dieser Natur. Nicht als ihr Gebieter.

Irgendeine Kraft ist stärker als der Mensch. Dem Erdenbürger sind Grenzen gesetzt. Die letzten Entscheidungen hat der Mensch nicht zu treffen. Dies gebietet jemand anderes. Nennen wir es Schicksal oder Evolution. Oder, wenn man will, nennen wir es Gott.

Stolz zeigen trotz einer Niederlage. Jeder Misserfolg hilft, besser zu werden. Dieser Erkenntnisgewinn kann mit einem höheren Selbstwertgefühl einher gehen.

Die Würde des Menschen ist das allerwichtigste. Wer seine Dignität abgibt, vergisst oder überträgt, der hat zugleich sein Leben abgegeben. Egal, wie der Kampf ausgehen mag: Jeder Mensch entscheidet selbst über Sieg oder Niederlage. Ob er seine Würde behält. A man can be destroyed but not defeated.

![]()

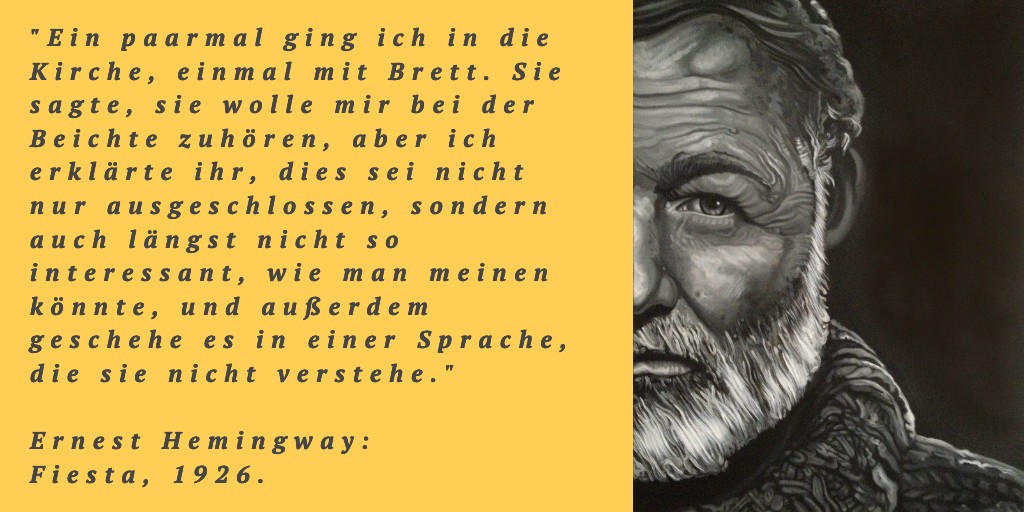

„Ein paarmal ging ich in die Kirche, einmal mit Brett. Sie sagte, sie wolle mir bei der Beichte zuhören, aber ich erklärte ihr, dies sei nicht nur ausgeschlossen, sondern auch längst nicht so interessant, wie man meinen könnte, und außerdem geschehe es in einer Sprache, die sie nicht verstehe.“

Ernest Hemingway:

Fiesta, 1926

![]()

Mitte Oktober 1954 erreicht Petrus im Autoren-Himmel eine Nachricht aus Stockholm. Das Königliche Komitee beabsichtige, dem US-Amerikaner Ernest Hemingway den Nobelpreis für Literatur zu verleihen. Ob Einwände bestehen?

Eilig beruft Petrus das Kollegium der Nobelautoren ein. Und da sitzen die Giganten der Sprache an einem Tisch über den Wolken und sind gespannt. Verehrte Damen, meine Herren, hebt Petrus an, der Nobelpreis soll in diesem Jahr an den Kollegen Ernest Hemingway gehen. Die schwedische Akademie möchte unsere Meinung dazu.

Schrecklich, ergreift der Engländer John Galsworthy als Erster das Wort, ganz grauenvoll. Im Grunde seines Herzens ist der Kerl ein ungehobelter Plebejer. Wer kann mir etwas über seine Familie sagen?

Petrus wirft einen Blick in die Unterlagen. Der Vater war Arzt in einem Vorort von Chicago, die Mutter Opernsängerin.

Entsetzlich, jammert John Galsworthy. Alles Kleinbürger. Warum schreibt der Mann nicht schöne Geschichten über den Adel? Lässt sich ein Duke oder Earl in seiner Ahnengalerie finden?

Ach, Johny, Du mit deinem Aristokraten-Fimmel, fährt ihm Luigi Pirandello in die Parade, in Amerika gibt es keine Dukes.

Dann wenigstens einen Baron, lässt der Autor der Forsyte Saga nicht locker.

Der Bursche hat keinen Humor, meint George Bernard Shaw ernst, ich kenne nicht eine einzige Stelle in seinen Büchern, wo ich gelacht hätte. Vollkommen sauertöpfisch, dieser Herr.

Noch schlimmer, er ist ein Bourgeois durch und durch, meldet sich nun Sinclair Lewis. Die Arbeiterklasse kommt nicht vor in seinem Werk, auch Berufsprobleme scheinen nicht existent. Soziale Kämpfe gibt es nicht, stattdessen Kämpfe mit Stieren. Meine Damen und Herren, diese gesellschaftliche Ignoranz dürfen wir nicht auch noch befördern.

Ehrlich gesagt, mir gefällt sein Lebenswandel nicht. Der Alkohol. Und wie er die Frauen behandelt, hebt jetzt der US-Dramatiker Eugene O’Neill an, alles bis zum Exzess. Er ist nicht mehr als ein Alkoholiker. Kein Schriftsteller, der trinkt. Sondern ein Säufer, der schreibt. Er ist hinter jeder Frau her. Von solchen Kerlen habe ich genug.

Aber er mag Paris, wirft André Gide zaghaft ein. Er hat sieben Jahre bei uns gelebt. In meiner Heimatstadt. Er hat so poetisch über die Pariser Bistros und das Leben in Paris geschrieben.

Papperlapapp, André, er ist ein Macho, fährt ihm die Schwedin Selma Lagerlöf streng in die Parade. Er lebte gerne in euren Breiten, weil er da für seine Frauengeschichten und die Säufertouren auch noch Beifall bekommen hat. Das ist der einzige Grund.

Er ist kein Humanist, raunt Gerhart Hauptmann mit leiser Stimme, es fehlt mir die philosophische Tiefe bei dem Mann. So ein Werk wie meinen ‚Bahnwärter Thiel‘ würde der nie hinbekommen. Große Bedenken von meiner Seite, wegen flatterhaftem Charakter und weltanschaulicher Oberflächlichkeit.

Hemingway und Nobelpreis, das geht überhaupt nicht. Rudyard Kipling setzt einen grimmigen Gesichtsausdruck auf. Ich habe Kinderbücher geschrieben und er ist ein schlechter Vater. Der bessere Weltenbummler bin ich eh.

Petrus hat eine solch vehemente Kritik nicht erwartet und zeigt sich ratlos. Hilfesuchend blickt er an den Kopf des Tisches.

Dort sitzt der Ehrenpräsident Johann Wolfgang von Goethe, kooptiertes Mitglied auf ewig. Der Dichter-Titan steht auf und ergreift das Wort. Meine verehrten Damen und Herren, Sie vergessen bei Ihrer Kritik eines: die Menschen mögen ihn. Sie lieben ihn und lesen ihn. Er verkauft mehr Bücher als wir alle zusammen. Und er hat – kurzer Blick zu Gerhart Hauptmann – gegen Hitler und Franco gekämpft. Und die kleinen Sünden, nun ja,

![]()

Die kapriziöse Pauline tritt selbstbewusst auf als Frau von Welt. Allzeit in schicker Garderobe, dezent geschminkt, unaufdringlicher Schmuck. Sie gefällt sich darin, die Extravaganz ihrer Persönlichkeit zu betonen. So wie sie mag man sich ein Mannequin im Paris der 1930er Jahre vorstellen: Grazil, ein wenig blasiert, ausgefallen im Kleidungsstil, eine gertenschlanke Figur, sie wiegt gerade einmal 52 Kilogramm, zarte Gesichtszüge, ein schwarzer Pagenkopf.

Der Anfang von Ernests Ehe mit Pauline gestaltet sich noch ganz nett und entspannt. Nach den materiell spärlichen Jahren in Paris genießt der Autor den üppigen Wohlstand der Pfeiffer-Dynastie. Die frisch Vermählten werden von der Familie ausgehalten wie verwöhnte Millionärskinder. Onkel Gus schenkt ihnen ein Herrschaftshaus in Key West, er bezahlt die Safari nach Nordafrika, das Ehepaar bekommt es vorne und hinten hineingesteckt.

In Paris läuft es zwischen den beiden noch gut. Doch in Key West kann der Autor sich nicht an das Bonzendasein gewöhnen. Dies ist nicht Ernest Hemingway, der kernige Bursche vom Michigan See. Er wirkt unglücklich, irgendwie fehl am Platz. Er sieht sich als Schriftsteller, nicht als Dandy. Die Affären häufen sich, er tut sie als eine Art Notwehr ab. Zum Schluss schickt Ernest seiner reichen Gattin die Scheidungspapiere. In Form einer Kurzgeschichte. Schnee auf dem Kilimandscharo.

Diese Short Story, im August 1936 erstmals veröffentlicht, ist ein Tiefschlag für Pauline. Der umtriebige Abenteurer hat die Schnauze voll von der erzkatholischen Gattin und dem wohlfeilen Brimborium. Durch die Blume seiner Prosa lässt er verlauten, er habe seine Seele verkauft. Ernest will einen Schlussstrich ziehen unter diesen Irrtum. Sein Blick richtet sich bereits auf eine neue Flamme – ihr Name ist Martha.

Mit der umtriebigen Journalistin Martha Gellhorn wird ihm bewusst, wie sehr ihn diese Ehe in eine Sackgasse manövriert hat. Er ist angezogen worden von der Laszivität des Models, nachdem ihn die Ehe mit Hadley und das Leben mit dem Sohn John in Paris eingeengt hat. Doch plötzlich hat er – nach den ersten Tornados der Leidenschaft – eine weitere Ehe an der Backe, mit zwei weiteren Söhnen. Auch diese Ehe – sie dauert offiziell von 1927 bis 1940 – fährt Ernest voll gegen die Wand.

Pauline Pfeiffer verbringt den Rest ihres Lebens in dem herrschaftlichen Haus in der Whitehead Street 907 und heiratet kein weiteres Mal. Ernest Hemingways zweite Ex-Ehefrau eröffnet in Key West das Bahama House, ein Geschäft für Raumausstattung, und macht in amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften Werbung für Johnson’s Wax, das Fußböden und Möbel gepflegt erscheinen lässt.

Die tapfere Pauline bleibt sesshaft und verreist höchst selten, ab und an nach Kalifornien, wo ihre Schwester Virginia mit Lebensgefährtin in Los Angeles lebt. Im Grunde ihres Herzens ist sie ein gutbürgerlicher Charakter, der extravagante Charme in Paris hat alle getäuscht. Die anstrengende Partnerschaft mit dem Schriftsteller hat Pauline hinter sich und anstrengende Jahre mit den beiden Söhnen, insbesondere mit Gregory, vor sich.

Am 29. September 1951 wird der 19-jährige Sohn Gregory, der jüngste Hemingway-Spross, vollgepumpt mit Drogen, von der Polizei auf der Damentoilette eines Kinos festgenommen, in Frauenkleidern. Ernest macht seiner ehemaligen Frau am Telefon laute Vorwürfe, sie versage in der Erziehung des feinsinnigen Gregory, des schwarzen Schafs in der Familie, wie er meint. Pauline, bei ihrer Schwester Jinny in deren Haus in den Hollywood Hills, und mit dem Sohn in einer Arrestzelle, bekommt heftige Bauchkrämpfe.

Gegen Mitternacht wird sie als Notfall ins St. Vincent’s Hospital eingeliefert. Die zweite Mrs. Hemingway, ohnehin von kränklicher Natur, verblutet innerlich im Schockzustand am 1. Oktober 1951 auf dem Operationstisch an einer seltenen Tumorkrankheit der Nebenniere. Der Tumor stößt in jener Nacht eine solche Menge an Adrenalin aus, der zusammen mit dem hohen Blutdruck, zum

![]()

Ernest Hemingway hält harte Kost bereit für den Leser. The world breaks every one and afterward many are strong at the broken places. But those that will not break it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially. So mag seine Sicht auf die Dinge des Lebens sein. Der Mensch im andauernden Kampf ums Überleben, Ausgang ungewiss. Die Welt zerbricht jeden, und nachher sind viele stark an den zerbrochenen Orten. Doch diejenigen, die nicht zerbrechen wollen, die werden getötet. Und es trifft immer die Besten und die Sanftmütigsten und die Tapfersten, ohne Unterschied.

Betont maskulin kommen seine Prosa und die Plots daher. Toreros werden aufgespießt, Unsicherheiten im Alkohol ertränkt, Schlachten werden geschlagen, Tote sind zu beweinen. Dennoch wirkt Ernestos Kosmos zart und zerbrechlich. Seine Macho-Welt scheint nicht so gefestigt, dass sie all den Herausforderungen eines Lebensweges trotzen würde. Stier und Torero sind beide todgeweiht. Diese Todesweihe wird zum Wesensmerkmal in seinem Leben und zugleich zu einer krankhaften Manie.

Kein Kraut, das dagegen gewachsen ist. Vielleicht nur die Liebe. Um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen, ist er Schriftsteller geworden. Deshalb schreibt Ernest Hemingway über den Tod und über die Liebe und über das Leben. Hinter all den Verletzungen und Niederlagen keimt ein zarter Blütenkelch. Selbst wenn er scheitert. Diese zwiespältigen Gefühle von Hemingways Helden sind dem Leser nicht fremd, denn es sind ebenso seine Gefühle.

Der Mann vom Michigan See beschreibt das Leben, wie es ist: Die anstrengende Suche nach Liebe und Anerkennung. Versuch, Irrtum und dann der Misserfolg. Oft genug hat er es in seinem Privatleben probiert und hat Schiffbruch erlitten. Und siehe da, trotz aller Pleiten hat er einen neuen Versuch gewagt. Und ist abermals gescheitert. Was treibt ihn an und lässt ihn hoffen?

Als Vision leuchtet die Liebe, die Liebe in allen Facetten. Auch das Herumtollen in fernen Gegenden gehört zu seinem Universum der Leidenschaft. Bei Hemingway umfasst die Liebe ebenso die Liebe nach fremden Ländern. Er liebt das Reisen und den Besuch unbekannter Gefilde. Machen Sie sich einen Spaß und ersetzen den geografischen Begriff Paris in seinen Roman durch das Wort Liebe. Die Liebe ist ein Fest fürs Leben.

So wird Italien für ihn immer nach Hingabe riechen und schmecken. Nach Agnes und Adriana. Die Leichtigkeit des italienischen Alltags wird Ernest Hemingway allzeit mit einer tiefen Herzenswärme in Verbindung bringen. Mit einer Wärme, die er in seiner kalten Heimat schrecklich vermisst. Italien wird für den Mann aus Chicago zeitlebens für jene Sehnsucht stehen, die hilft, all die Verletzungen zu vergessen.

Die Liebe hebt den Druck auf das Individuum auf, denn die echte Liebe kennt keine Erwartung und stellt keine Anforderung. Sie ersetzt Einsamkeit durch Innigkeit. Einsam will er nicht sein. Sein Trauma. Ernest Hemingway hasst die Einsamkeit, denn seine Einsamkeit endet in Verlorenheit. Seine Romane können gleicherweise als Schreie gegen die Verlassenheit gelesen werden. Als Hilferufe eines Mannes, der sich tief innen einsam fühlt.

Große Literatur sei ein einsames Geschäft, hat er gesagt, und vielleicht meint er nicht nur die Literatur, sondern zugleich das Leben. Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, dann ist dies ein starkes Gefühl, stärker als jede Einsamkeit und Verletzung. Deshalb sucht er – wo auch immer – nach Zuneigung und nach Hingabe. Nach der unsterblichen Liebe. Nach der Liebe, die über den Tod hinaus besteht.

Die richtige Liebe unterscheidet nicht mehr zwischen Körper und Geist und Seele. Die Liebe ist mehr als Trieb, Herz und Leidenschaft. Die wahre Liebe umarmt alles: das Verlangen, alle Gefühle, die Naturverbundenheit, das Ideal. Als Romantiker hört Ernest nicht auf, an das

![]()

In Frankreich wird der junge Ernest Hemingway in einen Kontrastkosmos geschleudert. Das bigotte Vorstadt-Leben von Chicago hinter sich lassend, verwandelt sich der 22-jährige Amerikaner schon nach wenigen Tagen in Saint-Germain-des-Prés zum prächtigen Bonvivant. Der Korrespondent des Toronto Star genießt die aufregende Zeit als Reporter und die angenehmen Seiten als Flaneur. Alles geschieht mühelos, ohne eigenes Zutun, in Paris wird man wie von Zauberhand hineingeworfen in ein Paradies der Lebenslust.

Die Metropole an der Seine ist in den 1920er Jahren für einen Burschen, der in der calvinistischen Enge des amerikanischen Mittelwestens aufgewachsen ist, ein diesseitiger Vorgeschmack auf alle Sinnenfreuden. Während in der Heimat Wirtschaftskrisen, Mafia und Prohibition seit geraumer Zeit die gute Laune verderben, hocken die aus dem Land vertriebenen Intellektuellen in den Pariser Straßencafés und nippen an einem roten Cabernet Sauvignon.

Das Café de Flore befindet sich im quirligen 6. Arrondissement, im südlichen Rive Gauche, genau gegenüber von der Brasserie Lipp. Das Flore, 1887 gegründet, ist eines der ältesten Kaffeehäuser der Stadt. Seinen Namen verdankt es einer Skulptur der Blumen-Göttin Flora, die auf der anderen Straßenseite stand. Im Flore hielt Jean-Paul Sartre im Oktober 1964 eine Pressekonferenz ab, in der er die Verleihung des Literatur-Nobelpreises an ihn ausschlug.

Jeder Künstler, der etwas auf sich hält, ist hier gewesen. Simone de Beauvoir, Jean Cocteau, Boris Vian und Romain Gary. Auch Ernest Hemingway klebt in einer Vitrine am Treppenaufgang zum oberen Stockwerk. Neben einem Foto der Schauspielerin Simone Signoret. Die Liste der Stars und Sternchen ist lang. Für Karl Lagerfeld, der um die Ecke gewohnt hat, ist es ein zweites Wohnzimmer gewesen.

Das Café de Flore kommt daher wie ein Künstler-Café in reinster Form, mit bequemen Jugendstil-Sesseln, braun gepolsterten Sitzbänken und feinen Fin de Siècle-Deckenleuchten. Die Kellner tragen weiße Schürzen und schwarze Westen, dazu eine dunkle Fliege. Alles liegt in einem angenehmen Bereich. Das Ambiente, die Speisen, die Preise, die Bedienung. Alles schön und gut, es haut einen nicht unbedingt vom Hocker.

Der Café au lait, nun ja, guter Durchschnitt. Das Gebäck und der Kuchen liegen auf dem Niveau einer tüchtigen Dorfbäckerei. Alles nicht unbedingt im Mittelmaß, zugleich aber keine Sternstunde. Speise und Trank kann also die Reputation dieser Lokalität nicht ausmachen. Es muss mehr dahinter stecken. Und so ist es. Das Café de Flore wird umweht von einem Geheimnis.

Denn dieser Schauplatz ist weit mehr als eine Örtlichkeit fürs Trinken und Essen. Es ist ebenso eine Wirkungsstätte zum in sich kehren, zum Kraft tanken, ein Ort, um sich der Freunde zu versichern. Wir betreten am Boulevard Saint-Germain Nummer 172 ein Basislager des suchenden Menschen, einen Sehnsuchtsort, um unsere Mitte und den Frieden zu finden, und die Rolle im kleinen Leben.

Irgendwie kommt einem dieses Kaffeehaus vor wie ein heiliger Ort. Wie eine Stätte, die Zuflucht gewährt, die Zuversicht und Inspiration ausstrahlt. Im Grunde ist das Café de Flore ein sakraler Tempel wie die Kirchen und Kapellen in seiner Heimat. Schutzort und notwendiger Stützpunkt in stürmischen Zeiten. Unantastbare Plätze. Viele dieser Lokalitäten in Saint-Germain-des-Prés sehen deshalb heute noch so aus wie damals.

Dieses Kaffeehaus steht – pars pro toto – für die Stadt, die es beherbergt. Das Café de Flore dient als Synonym für Paris. Doch wie so oft bei Ernest Hemingway, man muss einen zusätzlichen Schritt wagen, denn er sagt es nicht frei heraus. Eine Bar wie diese steht für Lebensfreude und Erleuchtung. Im Grunde genommen postieren die Gaststätten sich als

![]()

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén