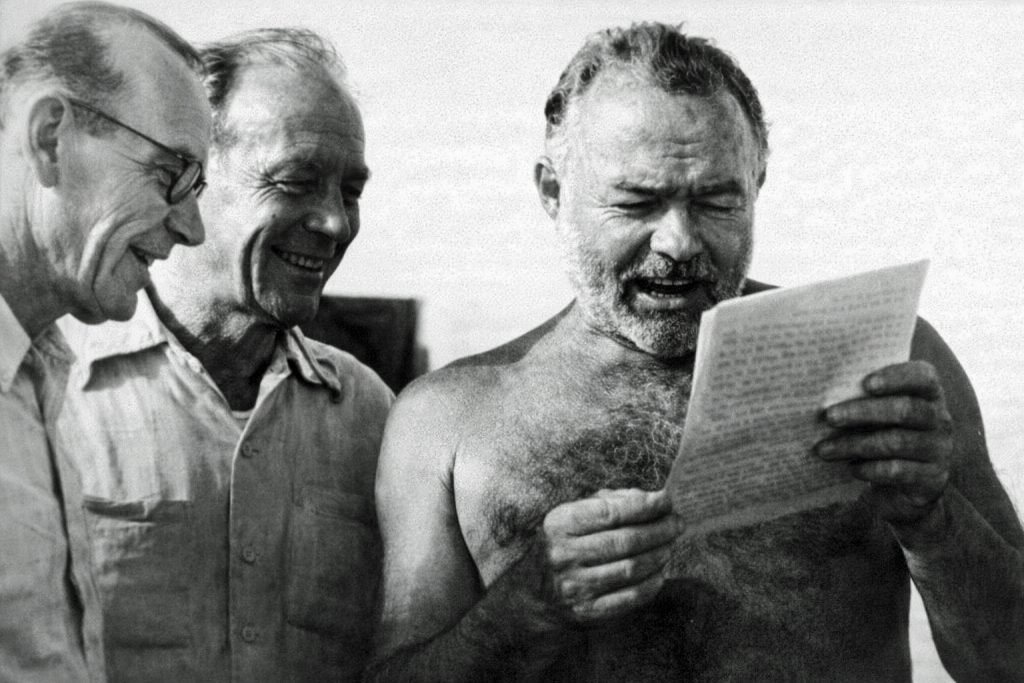

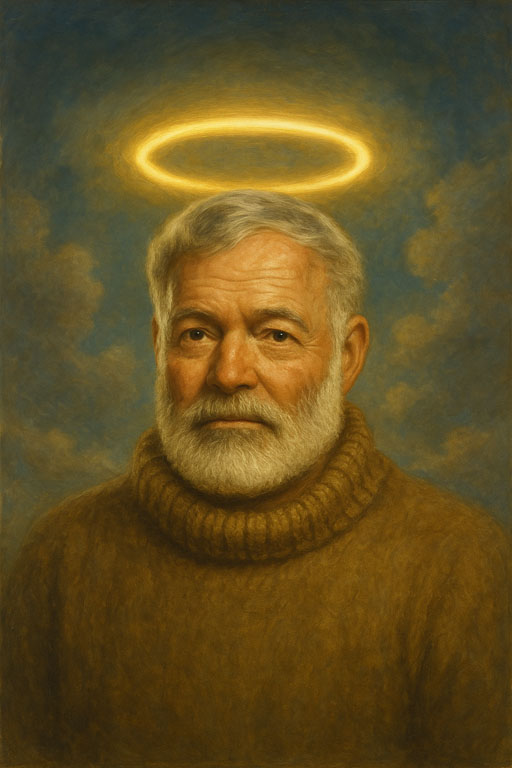

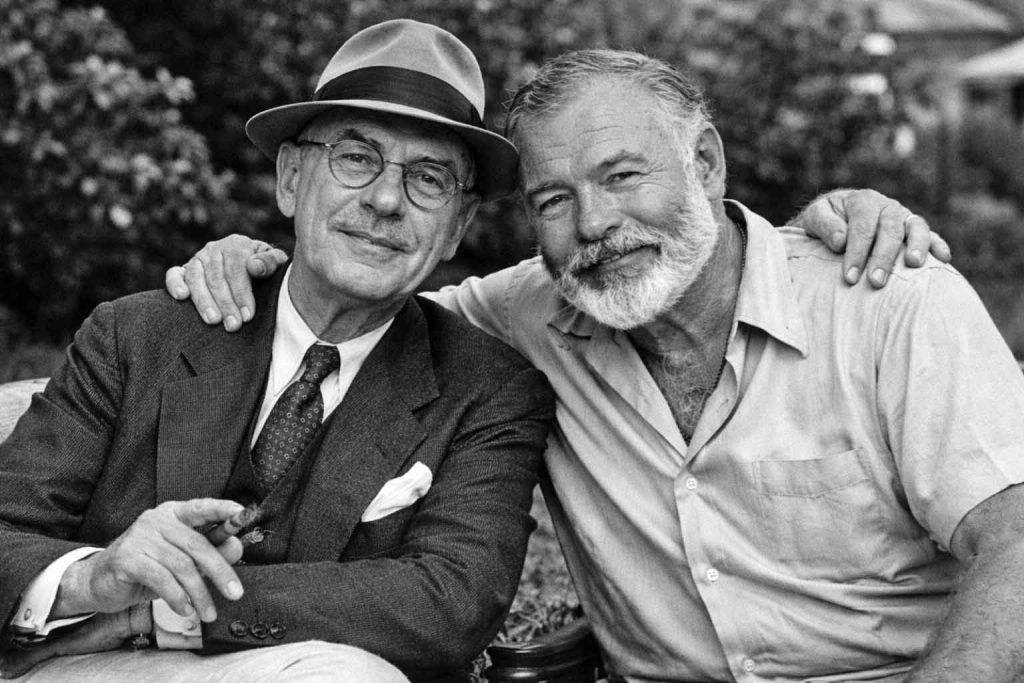

Ernest Hemingway ist ein Meister der kurzen Sätze. Prägnant legt er seine Sprache an, überdies kahl und kühl, auf jedes unnütze Beiwerk verzichtend. Die Prosa des Nobelpreisträgers von 1954 kommt sparsam, lakonisch und zugeknöpft daher. Aber meist zielgerichtet auf den Punkt gebracht. Eine Schreibkunst, ähnlich wie die millimetergenauen Skizzenrollen eines Architekten. Akkurat und ohne jede Kapriole.

Thomas Manns Erzählkunst entspricht dem schieren Gegenteil. Lange Schachtelsätze, Girlanden aus Adverbien und Adjektiven und als Zugabe noch ein Nebensatz. Blümchen-Prosa. Die Sprache des Lübeckers ist, nun ja, überaus mitteilsam, geradezu redselig, der Herr des Hauses befindet sich in Plauderlaune. Am Ende der Lektüre weiß man bei Thomas Mann nicht so recht, um was es zu Anfang eigentlich ging.

Hemingways Stil hingegen ist sorgsam darauf bedacht, nicht allzuviel zu verraten. Gehalt und Dynamik sollen – wie im Kopfkino – der Phantasie der Leser überlassen bleiben. Thomas Manns Stil dagegen schwurbelt und schnattert bis der Arzt kommt. Der Autor von Der Zauberberg umkreist das Objekt mehrmals, weitläufig und ausschweifend. Er redet nicht nur mehr als nötig, seine Sätze gleichen einem Wasserfall.

Nehmen wir den wunderbaren Roman Fiesta aus dem Jahr 1926, der Roman ist Ernest Hemingways Durchbruch als Schriftsteller. Es geht um US-Intellektuelle, die das Baskenland während des San Fermín-Festes besuchen und verzweifelt sind auf der Suche nach der Sinnhaftigkeit im Lebens. Große Klasse wie Ernest die Pamplona-Sequenz anfängt:

Sonntagmittag, 6. Juli, explodierte die Fiesta.

Packend, auf den Punkt, atmosphärisch dicht. Besser kann man das nicht machen.

Wie hätte Thomas Mann die Eröffnung der Sanfermines beschrieben? Ich vermute in etwa so:

„Sonntag, unter fiebernder Mittagssonne, am sechsten Tage des Juli, entlud sich die Fiesta in einer Detonation, in einem Gewirr plötzlicher, von Hitze, Stimmen und einem fast feierlich zu nennenden Übermaß an Lebensäußerung getragenen Ausweitung des Ereignisses, bei der Zeit, Ordnung und Zurückhaltung im Land der Basken für einen Augenblick ihre Geltung einzubüßen schienen, sodass jenes bis dahin noch überschaubare Beisammensein sich, von einer eigentümlich schicksalhaften Heiterkeit ergriffen, in einen Zustand rauschhafter Unübersichtlichkeit verwandelte, den man, bei nüchterner Rückschau, wohl mit Recht als Explosion bezeichnet werden konnte.“

Viele geraten bei solchem Satz-Gepluster in Verzückung, in Wirklichkeit ist diese Dichtung ein nerviges Geplapper. Prägnant zu schreiben, ist eine Kunst. Ausschweifend zu formulieren, eine Schwäche. Die gleiche Beobachtung können wir zu Ende der Sanfermines ausmachen. Ernest Hemingway wirft uns mit vier einfachen Wörtern aus dem Geschehen:

Die Fiesta war vorbei.

Wow! Das muss man sich trauen. Die Fiesta war vorbei. Mehr muss man nicht sagen. Sprache wie unter einem Brennglas, pointierter geht es nicht. Unser Thomas Mann hätte wohl eher folgendes zu Papier gebracht:

„Die Fiesta neigte sich dem Schlussakkord zu, und was eben noch, von flackernder Musik, dem süßlich schweren Duft verschütteten Weins und der unerquicklich heiteren Unordnung menschlicher Nähe durchtränkt, die Plaza mit einem beinahe übermütigen Anspruch auf Dauer erfüllt hatte, zog sich nun, gleichsam errötend über die eigene Vergänglichkeit, in ein müdes Nachklingen zurück, sodass in Pamplona jene stille, leicht beschämte Leere eintrat, in der man erkennt, dass jenes Zwischenspiel, welches eben noch als Ereignis gegolten hatte, bereits zur Erinnerung herabgesunken war.“

Oh mein Gott! Ernest Hemingway vs. Thomas Mann. Wenn Ernest Hemingway der Chirurg ist, der präzise seine Instrumente setzen muss, dann kultiviert Thomas Mann den Habitus eines

![]()