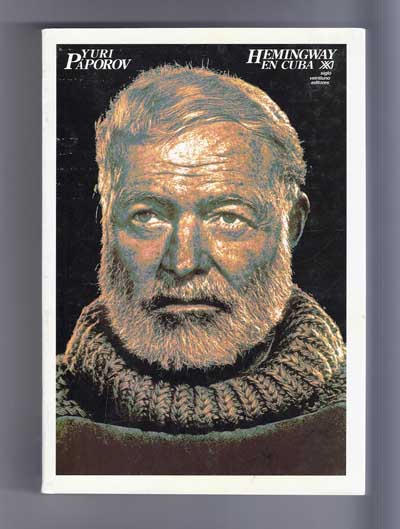

Die Schriftsteller John Dos Passos und Ernest Hemingway haben einiges gemein, anderes trennt sie. Über viele Jahrzehnte blieben sie in Freundschaft verbunden, mit Höhen und Tiefen.

Die Schriftsteller John Dos Passos und Ernest Hemingway haben einiges gemein, anderes trennt sie. Über viele Jahrzehnte blieben sie in Freundschaft verbunden, mit Höhen und Tiefen.

John Dos Passos, vom Jahrgang 1896, Sohn eines wohlhabenden Rechtsanwaltes portugiesischer Abstammung, stammt wie Hemingway aus Chicago. Beide, nur drei Jahre liegen zwischen ihnen, werden erfolgreiche Autoren. John DosPassos mit seinem Manhattan Transfer aus dem Jahr 1925, einem Großstadtroman mit symphonischer Wucht. Das Werk, einer der besten Romane überhaupt, gilt heute als ein Höhepunkt der klassischen Moderne Amerikas.

Ebenso wie Ernest Hemingway ist John Dos Passos ein neugieriger Weltenbummler. Im Orient Express bereist er die Türkei, Persien und den Irak. Er kommt nach Mexiko, Frankreich, nach Italien, Griechenland, nach Russland.

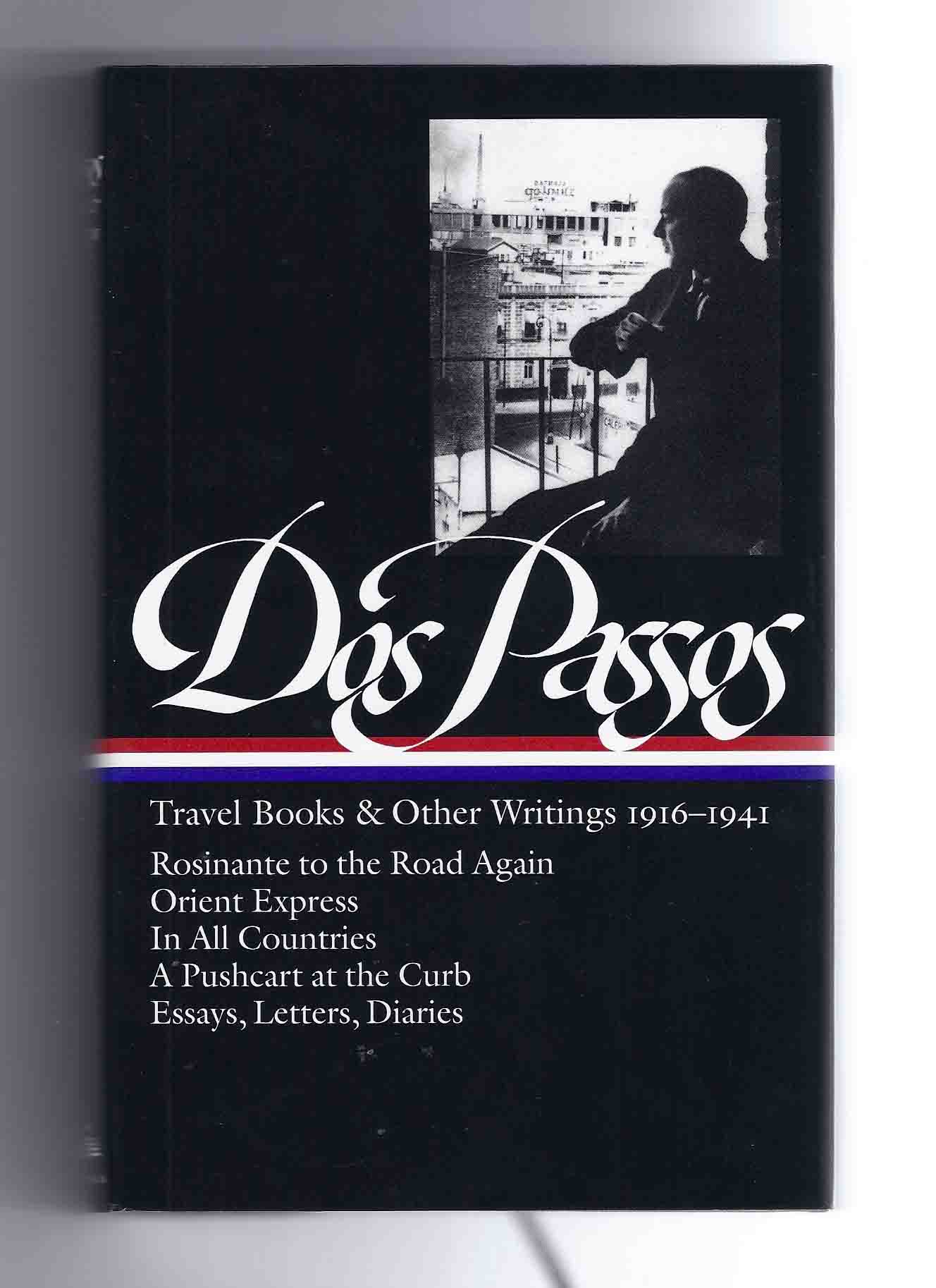

In Spanien wohnen Hemingway und Dos Passos, der dem Ideal eines sozial-romantischen Sozialismus anhängt, im selben Hotel, wo John auch seine berühmte Reportage Room and Bath at the Hotel Florida schreibt. Wenn man heute Dos Passos gesammelte Werke Travel Books & other Writimgs, 1916 – 1941 liest, bemerkt man auf jeder Seite die Klasse dieses Autors. Hier bohrt sich ein belesener und gebildeter Mann tief in die Lebenssicht seines Gastlandes ein. Sicher, so prägnant und auf den Punkt zu schreiben wie Hemingway, das kann Dos Passos nicht, aber wer vermag das schon?

John Dos Passos reist viel und er schreibt viel. Reportagen, Essays, Gedichte. Dos Passos ist von umfassender Bildung, er malt sehenswerte Aquarelle und interessiert sich für Architektur. Das mag ihn ein wenig von

![]()