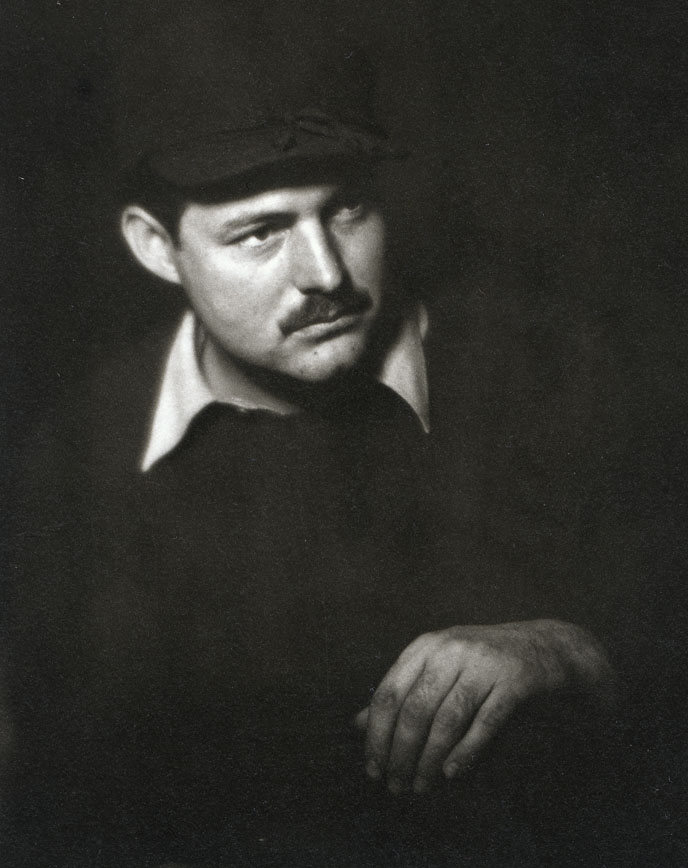

Credit Line: Ernest Hemingway Photograph Collection, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.

Der Erste Weltkrieg hat alles verändert. Die Kampfhandlungen an der Front sind unvorstellbar schrecklich. Es ist ein Krieg gewesen, der noch sinnloser ist, als all die anderen. Ein Krieg von solch einer Brutalität wie keiner zuvor. Ein Krieg, den keiner richtig gewollt hat und bei dem niemand so recht weiß, um was es eigentlich geht. Ein Krieg der Schlafwandler, so hat der australische Historiker Christopher Clark diese reflexartige Tragödie umschrieben, die die Welt von 1914 bis 1918 durchschüttelte.

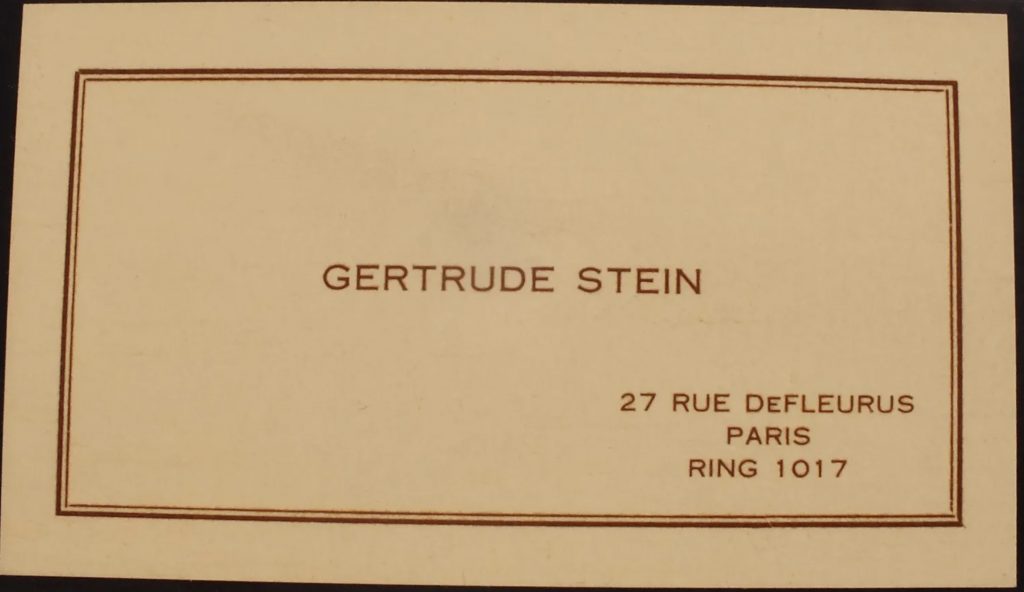

Jener große Krieg lässt eine Lost Generation zurück, Gertrude Stein hat die mental Kriegsgeschädigten mit einem solchen Stempel versehen. Eine Generation, die verraten und verloren scheint, junge Frauen und Männer, die sich ihrer Werte und Sicherheiten beraubt sehen. Selbst die Sieger gehen als Verlierer vom Feld. Nach dem Krieg erleben die USA düstere Tage. In jenen 1920er-Jahren wird das Land geplagt von Wirtschaftskrisen und sozialen Konflikten. Die Mafia kommt auf in Chicago und New York, die Prohibition, selbst das Saufen wird verboten, es ist eine freudlose Dekade.

Alle Gewissheiten und der Zukunftsglaube sind mit einem Mal dahin. Da kann auch die Literaturwelt nicht mehr mit dem nett gemeinten Charles Dickens-Geschwurbel weitermachen. Dicke Romane über Londoner Asylheime, brave Erzählungen von mittellosen Waisenkindern und herzlosen Adligen – alles schön bis oberschön, aber ganz furchtbar von vorgestern. Wie in einem Gegenentwurf veröffentlicht im Jahr 1926 ein junger amerikanischer Autor seinen Erstling, The Sun Also Rises.

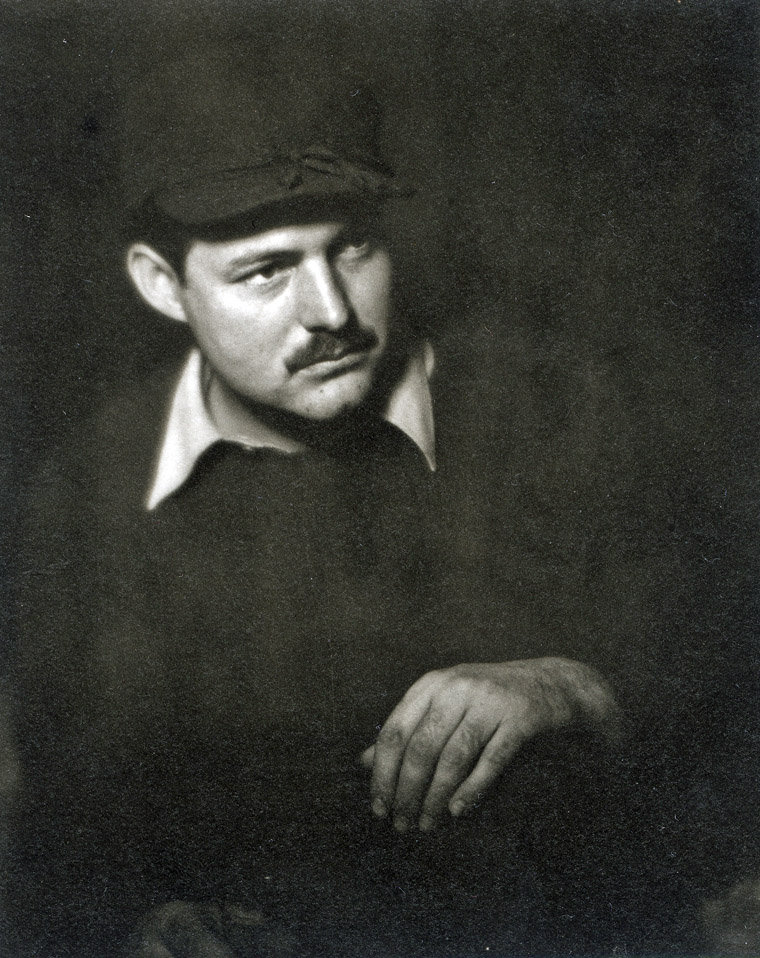

Wie eine Lichtgestalt wird Ernest Hemingway empfangen. „Hemingway ist zur rechten Zeit geboren, er verkörpert die stumme Sehnsucht und die unklaren Ideale eines großen Teiles seiner eigenen wie der nach ihm herangewachsenen Generation“, schreibt der Kritiker Clifton Fadiman in der April-Ausgabe der Berliner Zeitschrift Der Querschnitt im Jahr 1933. Mit dem kernigen Naturburschen aus Michigan kommt ein ganz neuer Typus auf die Bühne der Literatur.

Ein forscher Revolutionär, der die grauen Zöpfe der Väter und Großväter abschneidet. Der unbekümmerte Sohn eines Arztes macht den Blümchen-Themen und den stilistischen Schnörkeleien der viktorianischen Altherrenriege radikal den Garaus. Ernest Hemingway erstrahlt als eine Identifikationsfigur, auf die so viele gewartet haben, endlich. Ein Erlöser, wenn man will, literarisch zumindest.

Ein Neuerer, der nicht aufrüstet, sondern reduziert. Der nicht abschweift, sondern zum Wesentlichen vorstösst. Und jemand, der uns keine falsche Wahrheit vorgaukeln möchte. Vielmehr ist da jemand, der

![]()