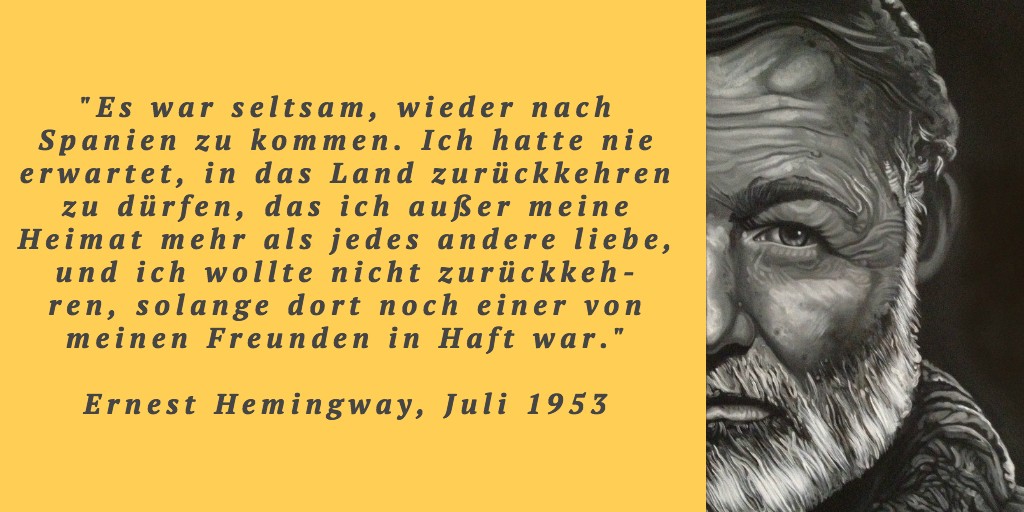

Ernest Hemingway

![]()

![]()

Es ist Herbst 1922, Ernest Hemingway gefällt sich als ein Reporter mit Haut und Haaren, neugierig und abenteuerlustig. Doch sein Aufenthalt in Konstantinopel wird seine beruflichen Prioritäten gehörig durcheinander wirbeln. Seine Depeschen für den Toronto Daily Star über den griechisch-türkischen Krieg tragen maßgeblich dazu bei, dass er sich dem Journalismus entfremdet und der Schriftstellerei nähert.

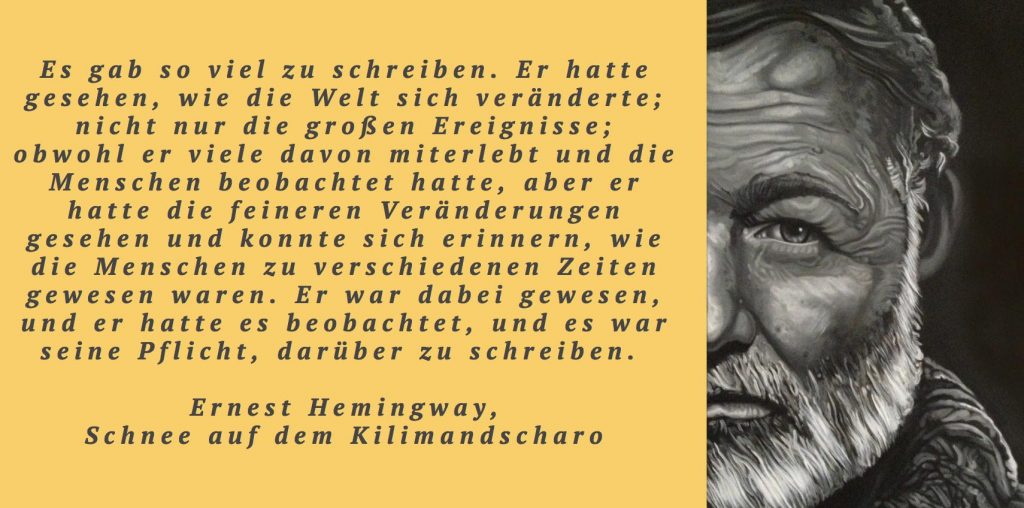

Er möchte in der Welt umherreisen und darüber schreiben, so hat es der 17-jährige Ernest Hemingway in der Chronik seiner Schule verlauten lassen. Und der Dickkopf aus Oak Park setzt seinen Wunsch durch. Er hatte gesehen, wie die Welt sich veränderte; nicht nur die großen Ereignisse; obwohl er viele davon miterlebt und die Menschen beobachtet hatte, aber er hatte die feineren Veränderungen gesehen, erinnert er sich 1936 in seiner Kurzgeschichte Schnee auf dem Kilimandscharo und zieht für sich das Resümee. Er war dabei gewesen, und er hatte es beobachtet, und es war seine Pflicht, darüber zu schreiben.

Seine Pflicht? Dies hört sich schon weniger nach einer Berufung an, eher nach einem Muss an, im Zweifel nach einer lästigen Verpflichtung, jedenfalls fehlt irgendwie die Lockerheit, die diesen kraftvollen Mann so auszeichnet. Dabei vermag Ernest Hemingway wunderbar zu schreiben, so packend, so kurzweilig, so anschaulich. Und so lässig.

In seinem Artikel Hamid Bey für The Toronto Daily Star, der am 9. Oktober 1922 veröffentlicht wird, reportiert Ernest Hemingway launig aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul: Bismarck meinte, alle Männer, die im Balkan ihre Hemden in die Hose stecken, sind Ganoven. Die Hemden der Landarbeiter, natürlich, hängen heraus. Die hohen Funktionäre der Kemal-Bewegung, denen der Amerikaner begegnet, tragen, wenig überraschend, das Hemd in ihre feine Anzugshose gesteckt.

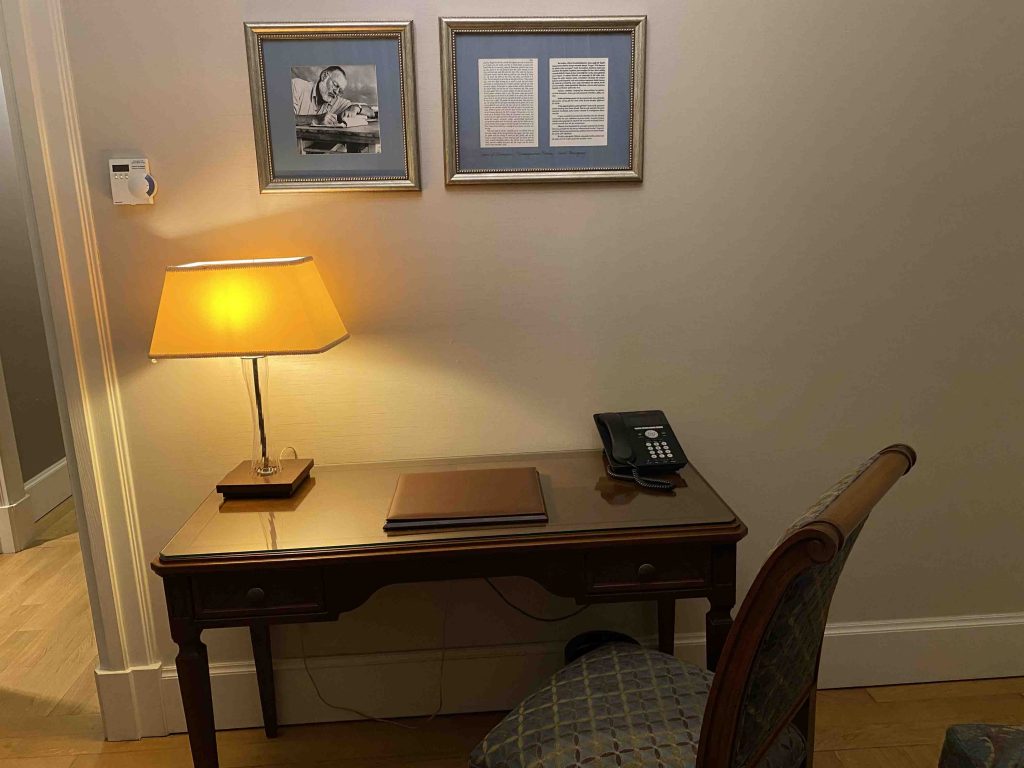

Neben anderen illustren Gästen ziert Ernest Hemingways Portrait die Wand des Restaurant Agatha im Pera Palace Hotel von Istanbul. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Ernest Hemingway ist blutjung, ein Bursche ohne Hochschulstudium und fern der Familie, als er mit 23 Jahren in die ihm unbekannte Welt des Orients geschmissen wird. Er kommt aus der behüteten Oberschicht des Mittelwestens bei Chicago und findet sich mit einem Mal in der wild umher schlingernden Exotik Konstantinopels wieder. Dieser quirlige Alltag, ebenso wie die osmanische Kultur, erst recht dieser brutale Krieg müssen dem Europa-Korrespondenten des Toronto Daily Star mehr als sperrig vorkommen. Ob im Journalismus wirklich seine Passion liegt?

Der Krieg zwischen Türken und Griechen, der von 1919 bis 1922 gedauert hat, ist nun vorüber, die Friedensgespräche beginnen. In seinen Artikeln für die kanadische Tageszeitung offenbart Ernest Hemingway mehr seine persönlichen Eindrücke über die Sitten und Gebräuche des Orients, es fehlt fast vollständig die politische Analyse. Wenn er mal über Politik schreibt, dann geht er nicht in die Tiefe, er beschreibt die Oberfläche und begnügt sich damit, diese in sein humanistisches Weltbild einzuordnen. Aus Unsicherheit jedoch traut er sich nur ins flache Wasser.

In Konstantinopel vollzieht sich der Wandel vom Journalisten zum Schriftsteller. Das Portrait Ernest Hemingways im Schlafzimmer der Suite 220 des Pera Palace. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Die drei Wochen seiner Türkei-Reise legen die Stärken und Schwächen dieses amerikanischen Auslandskorrespondenten schonungslos offen. Er ist ein bärenstarker Abenteurer, einer, der bereit ist, dorthin zu gehen, wo der Pulverdampf schwelt. Vor allem kommt in den Artikeln sein großes Talent zur Geltung: Ernest besitzt ein waches Auge, er vermag schnell und präzise zu beobachten. Und – es ist eine Gottesgabe – er kann einzigartig formulieren.

Wenn es allerdings darum geht, historische Begebenheiten und aktuelle Ereignisse zu durchdringen und einzuordnen, dann kommt Ernest Hemingway schnell an seine Grenzen. Diese analytischen Mängel stehen in krassem Gegensatz zu seiner begnadeten Schreibe. Wahrscheinlich hat er diese Schwachstelle selber bemerkt.

Prompt liegt der Amerikaner in seiner politischen Beurteilung oft daneben. Die Depeschen aus Konstantinopel aus dem Oktober 1922 machen dies deutlich. So kanzelt er

![]()

Am 29. September 1922 kommt Ernest Hemingway nach Istanbul, nach Konstantinopel, wie die türkische Metropole damals hieß, er soll für den Toronto Daily Star über die Friedensgespräche nach dem griechisch-türkischen Krieg schreiben. John Bone, der Chefredakteur des Star, hat seinen Paris-Korrespondenten an die Schnittstelle zwischen Orient und Okzident geschickt, weil in der Türkei die westliche Einflusssphäre verschoben wird.

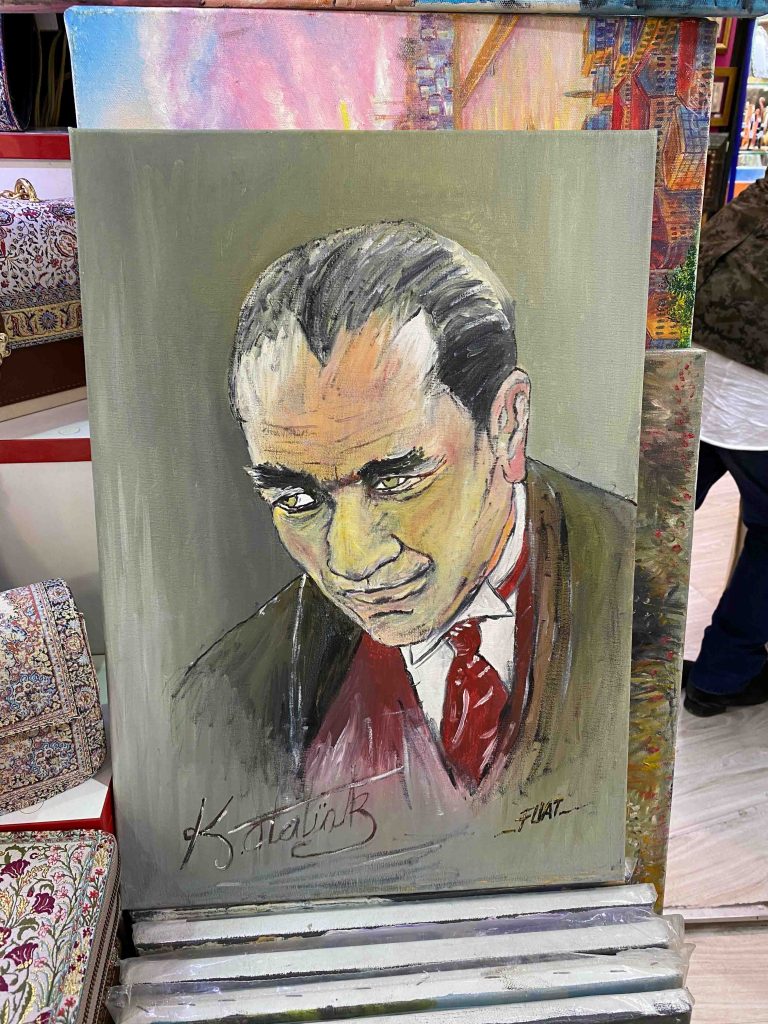

Der 23-jährige Hemingway kommt mit dem Simplon-Orient-Express vom Pariser Gare de Lyon über das bulgarische Sofia nach Konstantinopel. Neben dem Toronto Star verdient sich Ernest etwas dazu, indem er unter Pseudonym die Hearst INS-Nachrichtenagentur von Frank Mason beliefert. Als John Hadley bessert er so mit Nachrichten für den amerikanischen International News Service sein spärliches Korrespondenten-Honorar auf.

Nach der Ankunft in der Türkei gerät Ernest Hemingway alsbald in Zwiespalt. Constantinople is noisy, hot, hilly, dirty, and beautiful. Die Stadt sei laut, heiß, hügelig, verschmutzt und wunderschön. Ankara ist wie eine Ehefrau, sagen die Einheimischen, Istanbul wie eine Geliebte. Kleine Cafés, winzige Läden, vor den Geschäften sitzen die Männer auf Holzkisten, rauchen viel und reden noch mehr, an den Zeitungskiosken wird lautstark die politische Lage diskutiert.

Zuerst steigt Ernest Hemingway im Grand Hôtel de Londres im europäischen Stadtteil Pera ab, ein Mitreisender im Orient-Express hat ihm das Hotel empfohlen. Fünf Tage später siedelt er in das Hôtel Montreal über. Mehrmals wird er die Unterkunft wechseln, der Mann aus Chicago ist nicht zufrieden mit dem Standard im alten Konstantinopel. Die Mücken beißen ihn, die Bettflöhe stechen, die Wanzen piesacken.

Kurz nach seiner Ankunft erkrankt Ernest Hemingway schwer. Mit hohem Fieber lässt er sich zur britischen Klinik fahren, in der er als Notfall behandelt wird. Eine Malaria wird von den Ärzten diagnostiziert, er bekommt Chinin und Aspirin. Der Journalist lässt sich bei einem türkischen Barbier die Haare vom Schädel rasieren, um den Läusen beizukommen. Seine Krankheit hält ihn nicht davon ab, die Stadt unsicher zu machen, auch bei den Bordellen im Galata-Viertel schaut er rein. Seine Artikel für den Toronto Star bilden keine große Herausforderung für ihn, er speist sie überwiegend aus den westlichen Quellen vor Ort.

Doch irgendwie erscheint Ernest Hemingway verloren in dieser ihm unbekannten Welt. Er ist kein Kind von Traurigkeit, er in Konstantinopel, die Ehefrau Hadley in Paris. Und an diesem Abend, als er sich vor Sehnsucht nach ihr innerlich ganz leer und elend fühlte, ging er am Maxim vorbei, las ein Mädchen auf und lud sie zum Essen ein. Hinterher nahm er sie in ein Tanzlokal mit, aber sie tanzte schlecht, und er tauschte sie gegen eine scharfe armenische Nutte, die ihren Bauch so heftig an ihm rieb, dass sie ihn beinahe versengte.

Im Pera Palace Hotel, dem ersten Haus am Platz, findet Ernest Hemingway im Oktober 1922 schließlich eine angemessene Unterkunft. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Ernest Hemingway spricht in seinen Artikeln offen über seine Befindlichkeit und auch über seine Gefühle, einerlei ob er sich selbst damit in ein schlechtes Licht stellt. Diese Subjektivität ist neu im Journalismus jener Tage und auch bei den Buchautoren. Wenn man seine Zeilen richtig deutet, so merkt man, er fühlt sich einsam und alleine, trotz der quirligen Welt da draußen.

Sein erster Artikel lautet

![]()

Von Ende September bis Mitte Oktober 1922 weilt Ernest Hemingway in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Er bleibt lange in seinem Hotelzimmer, denn er ist an Malaria erkrankt, und er nimmt nur wenige Pressetermine wahr. Der amerikanische Korrespondent für den Toronto Daily Star schreibt in der Metropole am Bosporus zudem wenig. Zwei Artikel in den ersten zehn Tagen, das ist schwach für Ernest Hemingway. All die Widrigkeiten in der Grenzlage zwischen Morgen- und Abendland werden zu einer unerwarteten Herausforderung für den Amerikaner.

Später, als er in Ostthrakien, dem europäischen Teil der Türkei, umherreist, wird er zu altem Fleiß zurückfinden. Das war der Tag, an dem er zum ersten Mal tote Männer in weißen Ballettröckchen und mit Pompons geschmückten Schnabelschuhen gesehen hatte. Die Türken waren pausenlos in kleinen Haufen vorgerückt, und er hatte die berockten Männer laufen und die Offiziere in sie hinein feuern und sie dann selbst davonlaufen sehen, und er und der britische Beobachter waren auch gelaufen, bis seine Lungen schmerzten und er einen Geschmack im Mund hatte wie von Kupfermünzen, und als sie sich hinter ein paar Felsen ausruhen wollten, rückten die Türken immer noch weiter in kleinen Haufen nach.

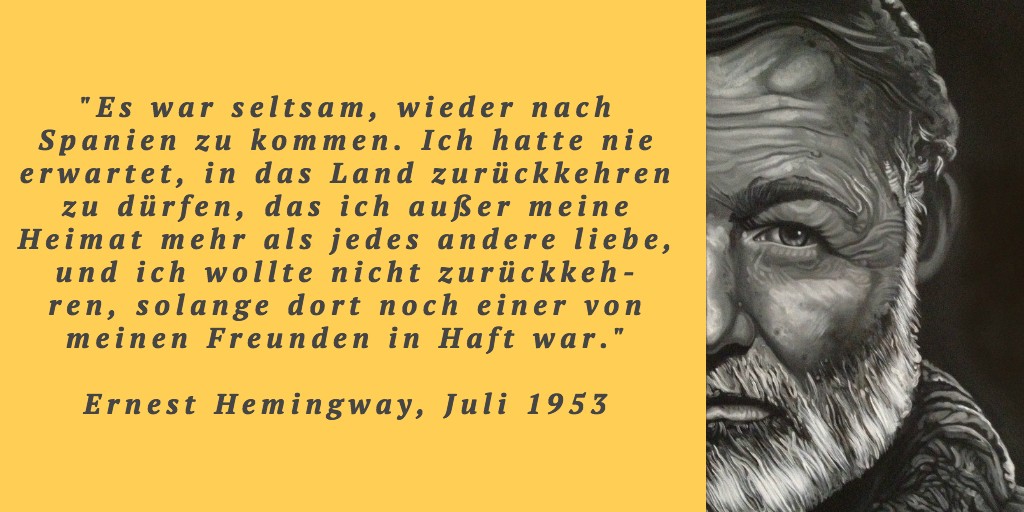

Die Verehrung für Kemal Atatürk, den Gründungsvater der modernen Türkei, ist allerorten groß. Portraits von ihm lassen sich an jeder Straßenecke finden. Jedoch Ernest Hemingway liegt mit seinem Urteil falsch. Foto: W. Stock, Februar 2020

Mustafa Kemal, dem Oberbefehlshaber der türkischen Befreiungstruppen, ist es im August 1922 in der Schlacht bei Dumlupinar gelungen, die griechischen Truppen in die Flucht zu schlagen. Am 11. Oktober schließen Türken und Griechen einen Waffenstillstand. Griechenland, das auf der Seite der Entente gegen das Osmanische Reich gekämpft hat, muss die besetzen Teile Kleinasiens und das europäische Gebiet der Türkei räumen, inklusive der Hauptstadt Konstantinopel.

Ernest Hemingway bekommt keinen Zugang zu diesem Konflikt. Er sieht ihn aus seiner westlichen, christlichen und griechenfreundlichen Perspektive. Dass eine Reform der osmanischen Tradition eingeläutet werden wird, dafür fehlen dem Amerikaner die Antennen. Seine Reportagen sind deshalb mehr als ein Faszinosum aus einer fremdartigen Welt angelegt, die Distanz und manchmal auch die Sprachlosigkeit bleiben spürbar. So schnell sich beispielsweise Spanien ihm erschließt, so unvertraut bleibt ihm der Orient.

Nur schwer findet der Korrespondent sich zurecht in diesem unübersichtlichen Durcheinander. Sein Ausblick bleibt pessimistisch. Ein Mitglied der anatolischen Regierung sagt mir, Konstantinopel werde so dröge sein wie die asiatische Türkei, wo Alkohol nicht importiert werden darf, hergestellt oder verkauft werden darf. Kemal hat auch das Kartenspiel verboten und das Backgammon und die Cafés in Bursa sind um acht Uhr abends dunkel. Diese Hingabe zu den Gesetzen des Propheten hält Kemal nicht davon ab, ihn persönlich wie seine Mitarbeiter, ihren Alkohol so zu mögen wie ein Amerikaner.

Mustafa Kemal Pascha, der später Kemal Atatürk genannt wird, wird zum Begründer der Republik Türkei, zu deren ersten Präsidenten von 1923 bis 1938 und zum Architekten einer modernen westlich orientierten säkularen Gesellschaft. Der Korrespondent Ernest Hemingway wird vollkommen schief liegen mit seiner Einschätzung dieses türkischen Politikers.

Das Zimmer 101 des Pera Palace, in dem Kemal Atatürk gewohnt hat, ist heute ein Museum. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Fünfzehn Tage wird der griechischen Bevölkerung eingeräumt, Ostthrakien zu verlassen. Die griechischen Truppen zerstören auf ihrem Rückzug zahlreiche türkische Städte und Dörfer. Es kommt zu Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen und zu Massakern auf beiden Seiten. Zehntausende von Griechen verlassen Ostthrakien, Tausende sterben auf der Flucht. Das Griechentum in Kleinasien mit einer über 2.500 Jahre alten Tradition wird beendet, ebenso wie das Osmanische Reich nun Geschichte ist.

Wegen seiner Krankheit fährt Hemingway nicht nach Mudanya am Marmarameer, in jene Stadt, in der das Waffenstillstands-Abkommen beschlossen wird. Er besucht stattdessen Muratli, wo er bedrückt ist über die endlosen Flüchtlingszüge der Griechen durch Ostthrakien nach Westthrakien und Mazedonien. Das Elend der Flüchtlinge lässt ihn am Krieg zweifeln, der bis dahin für ihn immer ein glorreicher Kampf gegen das Böse gewesen ist. Doch nun sieht er die verheerenden Folgen eines Krieges erstmals mit eigenen Augen.

In einem atemlosen nie endenden Marsch frisst sich die christliche Bevölkerung von Ostthrakien über die Straßen in Richtung Mazedonien. Die größte Menschenschlange, die bei Adrianopel den Maritza-Fluss überquert, ist zwanzig Meilen lang. Zwanzig Meilen von Karren, die von Kühen, Ochsen und schlammigen Wasserbüffeln gezogen werden, mit erschöpften, taumelnden Männern, Frauen und Kindern, Decken über den Köpfen, die blind im Regen neben ihren weltlichen Gütern entlang stampfen.

Niedergeschlagen reist er ins Dreiländereck der Türkei mit Griechenland und Bulgarien. Am 18. Oktober 1922, in der Nacht, besteigt er im Karaağaç-Bahnhof von Edirne, das früher Adrianopel hieß, den Orient-Express nach Frankreich. Jetzt sah er vor seinem inneren Auge einen Bahnhof in Karaağaç, und er stand da mit seinem Bündel, und jetzt zerschnitt der Scheinwerfer des Simplon-Orient-Express die Dunkelheit, und er ließ Thrakien nach dem Rückzug hinter sich. Und Ernest Hemingway fährt, immer noch fiebrig von der Malaria und verlaust, zurück zu seiner Ehefrau nach Paris.

![]()

Nachdem er im August ausgiebig den Schwarzwald und anschließend von dort Deutschland bis nach Köln bereist hat, steht im Herbst 1922 ein anderer spektakulärer Auslandaufenthalt an. Ernest Hemingway kommt zum ersten Mal in Kontakt mit dem Orient. Zunächst nähert er sich dem Morgenland in seiner luxuriösen Ausprägung. Im Gare de Lyon besteigt Ernest Hemingway am Abend des 25. September den Orient-Express, einen Luxus-Zug aus Schlaf- und Speisewagen, der seit 1883 Paris mit Konstantinopel verbindet.

In Europa wird mehr gereist, komfortable Verbindungen ohne lästiges Umsteigen werden von der anspruchsvollen Kundschaft verlangt. Gerade der Orient-Express steht für diesen Fortschritt in der abendländischen Zivilisation. Nach dem Ersten Weltkrieg fährt der Simplon-Orient-Express täglich die neue südliche Route über Lausanne, durch den Simplon-Tunnel von der Schweiz nach Italien, dann Mailand, Venedig, Triest nach Zagreb, Belgrad, Sofia bis nach Konstantinopel.

In Paris hat Ernest Hemingway gehörigen Krach mir seiner Hadley. Sie findet es nicht gut, dass ihr Ehemann neben seinem exklusiven Auftraggeber Toronto Star verdeckt für die Nachrichtenagentur International News Service der Hearst Gruppe schreibt, sie erwartet Aufrichtigkeit. Noch weniger Gefallen findet Ernest Hemingways Ehefrau daran, dass er in ein Kriegsgebiet reist. Das Ehepaar schweigt sich an.

Vom Gare de Lyon, mit einem Zubringer von London, fährt der Simplon-Orient-Express über Italien und Osteuropa nach Konstantinopel.

Doch der junge Journalist setzt sich durch. Es wird eine abenteuerliche Zugfahrt durch den Balkan, wie er in Schnee auf dem Kilimandscharo sein Alter Ego, den Schriftsteller Harry, rückblicken lässt. Es ist eine Welt, die ihm nicht nur unvertraut vorkommt, sondern zudem für eine gehörige Verunsicherung des jungen Amerikaners sorgt.

Noch am Abend dieses Tages reiste er nach Anatolien ab, und er erinnerte sich, wie er dann den ganzen Tag durch Mohnfelder fuhr, aus denen man Opium gewann, und wie seltsam man sich davon am Ende fühlte und alle Entfernungen einem falsch vorkamen, dorthin, wo sie mit den frisch aus Konstantinopel eingetroffenen, vollkommen ahnungslosen Offizieren den Angriff gestartet hatten, und wie die Artillerie in ihre Reihen gefeuert und der britische Beobachter geweint hatte wie ein Kind.

Am 27. September erreicht der amerikanische Korrespondent als Zwischenstation das bulgarische Sofia, er nutzt die Zeit, Postkarten in die Heimat zu schicken und einen ersten Artikel an den Toronto Daily Star. Handgeschrieben, denn ein betrunkener Taxifahrer hat in Sofia seinen Koffer mit der Corona-Schreibmaschine auf den Bürgersteig fallen lassen, so unglücklich, dass sie nun nicht mehr funktionstüchtig ist. Im Hotel in Konstantinopel lässt Hemingway die Schreibmaschine dann reparieren.

Der Sirkeci Garı hat sich auch heute noch viel von seinem orientalischen Jugendstil-Charme erhalten können. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Der Zielbahnhof des Orient-Express heißt Sirkeci Garı und liegt im europäischen Teil Konstantinopels, in Sirkeci, einem Stadtviertel direkt am Bosporus. Noch heute findet der Besucher zahlreiche Überbleibsel des Jugendstil-Charmes in diesem Bahnhof-Gebäude. Wartesäle mit Fenstern im Modernisme, ein Restaurant aus dem Jahr 1890 in Art déco, alles ein wenig in die Jahre geraten, aber man bekommt eine Ahnung, wie es hier vor hundert Jahren ausgesehen haben mag.

Von Sirkeci Garı geht es drei Wochen später dann auch zurück in Richtung Paris. In Schnee auf dem Kilimandscharo hält Ernest Hemingway ebenfalls die Eindrücke seiner Rückreise fest. Die Erleichterung ist ihm anzumerken. Dies war eins der Dinge, über die zu schreiben er sich aufgespart hatte: Wie er morgens beim Frühstück aus dem Fenster schaute und Schnee auf den bulgarischen Bergen sah und Nansens Sekretärin den alten Mann fragte, ob das Schnee sei, und der alte Mann da hinblickte und sagte: Nein, das ist kein Schnee. Für Schnee ist es noch zu früh.

![]()

Es bleibt eine seltsame Welt für Ernest Hemingway, ungewohnt sicherlich, aber nicht ohne Reiz. Old Constant lautet die Überschrift eines der schönsten Artikel im The Toronto Daily Star, er wird am 28. Oktober 1922 in der kanadischen Tageszeitung veröffentlicht: Wenn Sie am Morgen aufwachen und über dem Goldenen Horn einen Nebel sehen, aus dem die Minarette schmal und glatt zur Sonne hochwachsen und der Muezzin die Gläubigen zum Gebet ruft, in einer Stimme, die sich hebt und senkt wie die Arie einer russischen Oper, dann begrüßt Sie die Magie des Ostens.

Der türkische Name für das Goldene Horn lautet Haliç, was schlicht Mündung bedeutet. Die Bezeichnung führt sich zurück auf den goldenen Glanz, der sich in der Abendsonne über das Wasserbett legt. Doch das Goldene Horn ist mehr als ein sieben Kilometer langer Meeresarm, der wie ein Horn in gebogener Form dem Bosporus zufließt. Das Gewässer vor Istanbul symbolisiert den Reichtum und die Pracht des byzantinischen und osmanischen Konstantinopels.

Der sieben Kilometer lange Wasserarm, Goldenes Horn genannt, liegt auf der europäischen Seite des Bosporus, kurz vor dessen Ausgang in das Marmarameer. Foto: W. Stock, Februar 2020

Am Goldenen Horn schlägt das Herz dieser Metropole, denn bei den einfachen Handwerkern, den kleinen Händlern und in den Restaurants am Flussufer lässt sich der Pulsschlag dieser Stadt messen. Ob es der Nation gelingt, obenauf zu sein oder vom Mahlstrom der Politik ins Desaster gezogen zu werden, man kann es an der Betriebsamkeit zu beiden Seiten des Goldenen Horns besser ablesen als in den Aktienspalten der Wirtschaftszeitungen.

Auch Ernest Hemingway wird überwältigt von der Stadt zwischen Europa und Asien, im Guten wie im Schlechten. Die staubigen Strassen, der Schlamm, die Lautstärke, die Straßenhunde, die Ratten. Alles kommt ihm merkwürdig bis chaotisch vor, beklagt er sich in seinen Depeschen. Der Verkehr, die Straßen, das Essen, alles unvertraut. Konstantinopel, das erst seit 1930 Istanbul heißt, wird als Sündenpfuhl dargestellt, der Dekadenz anheimgefallen. Konstantinopel führt eine Art Todestanz auf, bevor Kemal Pascha kommt, der geschworen hat mit all den Sauftouren, Glücksspiel, Tanzen und Nachtklubs kurzen Prozess zu machen.

Der junge US-Amerikaner betrachtet die Welt des Orients mit seinen Augen. Was in der Heimat gut funktioniert, stösst in der Fremde an seine Grenzen. Vielleicht, um Kant etwas abzuwandeln, weil es das Gute an sich nicht gibt, bestenfalls das Gute für sich. Und so bleibt dem bodenständigen Schreiber aus Amerika nichts weiter übrig, als in der Kuriositätenkiste dieser Stadt zu wühlen.

Die Yeni Cami aus dem Jahr 1663, zu Deutsch Neue Moschee, befindet sich im Stadtteil Eminönü, in der Nähe des Gewürzbasars, am südlichen Ende des Goldenen Horns. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Als aufgekratzter Melting Pot der islamischen, jüdischen und christlichen Kultur kommt diese Metropole daher. Es gibt 160 gesetzliche Feiertage in Konstantinopel. Jeder Freitag ist ein muslimischer Feiertag, jeden Samstag ein jüdischer Feiertag und jeder Sonntag ein christlicher Feiertag. Dazu finden sich katholische, muslimische und griechische Feiertage innerhalb der Woche, von Yom Kippur und anderen jüdischen Feiertagen gar nicht zu reden. Kein Wunder, das Lebensziel eines jeden jungen Menschen in Konstantinopel ist, in einer Bank zu arbeiten.

Nicht überraschend erschließt sich diese Stadt dem Mann aus dem Mittleren Westen der USA nur sehr schwer. Für einen 23-Jährigen, der aus dem gut situierten Idyll der Vorstädte Chicagos kommt, muss die Begegnung mit dem Orient ein Kulturschock gewesen sein. Paris ist auch die Fremde für ihn, aber eine Fremde, die er immer erträumt und vermisst hat. Konstantinopel hingegen verklärt sich bei Hemingway poetisch als die Magie des Ostens.

Zwei Momente jedoch trösten ihn. Die Tatsache, dass

![]()

Wenn man von der Meşrutiyet Caddesi-Strasse in die Welt von Konstantinopel eintritt, wird dem Gast von einer zuvorkommenden Hotelangestellten, bevor die Formalitäten anfangen, zunächst ein kleines Glas mit frischem Tee gereicht. Einen besseren Tee habe ich nirgends getrunken. Das Pera Palace achtet mit Bedacht seine Tradition. Pera, so lautet der Name eines Stadtteils nördlich vom Goldenen Horn im europäischen Teil der Stadt, heute heißt der Stadtbezirks Beyoğlu. Alleine der Name Pera Palace Hotel ist insofern eine Ansage.

Glückliche Fügungen sorgen dafür, dass die reiche Tradition nicht zerbröselt, zumal sich akkurate Zeitgenossen finden, die in den Erhalt eines solchen Prachtstückes investieren. Ein ehrwürdiges Grand Hotel braucht mit der Zeit eine technische Generalüberholung, in den Jahren von 2006 bis 2010 schließt das Pera Palace komplett und unterzieht sich einer gründlichen Renovierung. Die 115 Zimmern und 16 Suiten glänzen nun hell und hinter all der Patina steckt ein moderner Standard, der Zeit angepasst, ohne das Flair der guten Tage zu verlieren. Lobby, Orient Bar, die Restaurants, eine Patisserie, das SPA glänzen nun mit dem Angebot von heute und mit dem Esprit der Gründertage.

Glaskuppeln wie im Sultans-Palast erhellen das Pera Palace. Foto: W. Stock, Februar 2020

Das Hotel Pera Palas, international Pera Palace apostrophiert, wird Anfang des 20. Jahrhunderts schnell zum ersten Haus am Platz. Eigentlich ist es für die Kunden des Orient-Express gebaut worden. Die Gäste, die aus Paris im Luxuszug anreisen, verlangen auch am Reiseziel nach einer entsprechenden Unterkunft.

Der türkisch-französische Architekt Alexandre Vallaury lässt den Hotelkomplex, der sich über einen ganzen Strassenzug erstreckt, ab dem Jahr 1892 erbauen, 1895 wird das Haus eröffnet. Das Luxushotel mit Blick auf den Bosporus beherbergt forthin Monarchen, Staatsoberhäupter, Wirtschaftskapitäne und berühmte Schriftsteller.

Die Fassade ist im Neo-Rokoko gestaltet, das ist jener Stil, bei dem es mit den Schnörkeln immer ein wenig übertrieben wird. Innen überwältigt den Gast ein Mix aus Modernisme und orientalischem Prunk wie im Sultans-Palast. Glitzernde Kronleuchter, Lichtkuppeln in Art déco, feinste Polstermöbel, der Geist Konstantinopels hat sich im Pera Palace festgebissen und will nicht weichen.

Da es zu Ende des 19. Jahrhunderts mit der Motorisierung noch nicht so weit her ist, werden die geneigten Gäste am Zielbahnhof des Orient-Express, dem Sirkeci Garı, abgeholt und einzeln in hauseigenen Sänften die zweieinhalb Kilometer in die Luxusherberge getragen. Später reist das Klientel mit der Limousine an. Die Gästeliste des Pera Palace ist an Wohlklang nicht zu überbieten: Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Mata Hari, Alfred Hitchcock nächtigen in dem Hotel.

Eine Sänfte, in der die Gäste des Orient-Express vom Bahnhof ins Luxushotel getragen wurden, lässt sich im Pera Palace noch heute bestaunen. Foto: W. Stock, Februar 2020.

In der Türkei hat das Pera Palace Standards an Komfort und Eleganz gesetzt. Als erstes Hotel überhaupt erhält es 1895 einen Fahrstuhl, mit dem Schindler-Aufzug aus der Schweiz kann man noch heute die sechs Stockwerke befahren. Es ist dies der allererste Elevator in der Türkei gewesen und der zweite in Europa überhaupt.

Die Britin Agatha Christie hat Anfang der 1930 Jahre in Zimmer 411 ihren packenden Kriminalroman Mord im Orient-Express geschrieben. Das ist ein Krimi von klassischer Raffinesse: Der Orient-Express, auf der Fahrt von Istanbul nach Paris, bleibt in Jugoslawien in einer Schneeverwehung stecken, ein amerikanischer Reisender wird mit zwölf Messerstichen ermordet aufgefunden. Der Mörder kann den Zug nicht verlassen haben, ein Fall für den belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot.

Der Vater der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, ist oft im Pera Palace Gast gewesen. Sein Zimmer mit der Nummer 101 ist heute ein Museumsraum zu Ehren des Staatsgründers. Im Wohnzimmer der Atatürk-Suite hängt ein geknüpfter Teppich, ein Staatsgeschenk während eines Indienbesuches. Eine gewebte Ornament-Uhr zeigt auf 9 Uhr und 7 Minuten, darunter befinden sich zehn Kerzen. Der Gründungsvater der modernen Türkei wird acht Jahre später, am 10. November 1938 in Istanbul sterben, um 9 Uhr und 7 Minuten.

Es ist jedoch der spätere Nobelpreisträger Ernest Hemingway, der das Pera Palace unsterblich machen wird. In seiner Kurzgeschichte Schnee auf dem Kilimandscharo widmet er 1936 dem Hotel einen ganzen Absatz. Der Schriftsteller Harry – das Alter Ego von Hemingway – zerzaust von der heftigen Schlägerei mit einem britischen Kanonier und mit einem leichten Mädchen im Schlepptau streunt durch das nächtliche Konstantinopel.

Gleich zweimal – als Foto und als Textauszug – hängt Ernest Hemingway in der Suite des Pera Palace über dem kleinen Sekretär. Foto: W. Stock, Februar 2020.

Sie nahmen ein Taxi und fuhren zur Rumelischen Festung am Bosporus, machten kehrt, fuhren in der kühlen Nacht zurück und gingen ins Bett, und sie fühlte sich so überreif an, wie sie aussah, aber weich, rosenblättrig, honigsüß, ihr Bauch weich, die Brüste groß, und sie brauchte kein Kissen unterm Hintern, und er verließ sie, bevor sie aufwachte, reichlich verludert im ersten Tageslicht, und betrat das Pera Palas mit einem blauen Auge, den Mantel überm Arm, weil ein Ärmel fehlte.

Der Amerikaner Ernest Hemingway ist so etwas wie der gute Geist im Pera Palace. Gleich vier Suiten sind nach ihm benannt. Diese 3-Raum-Suiten mit

![]()

![]()

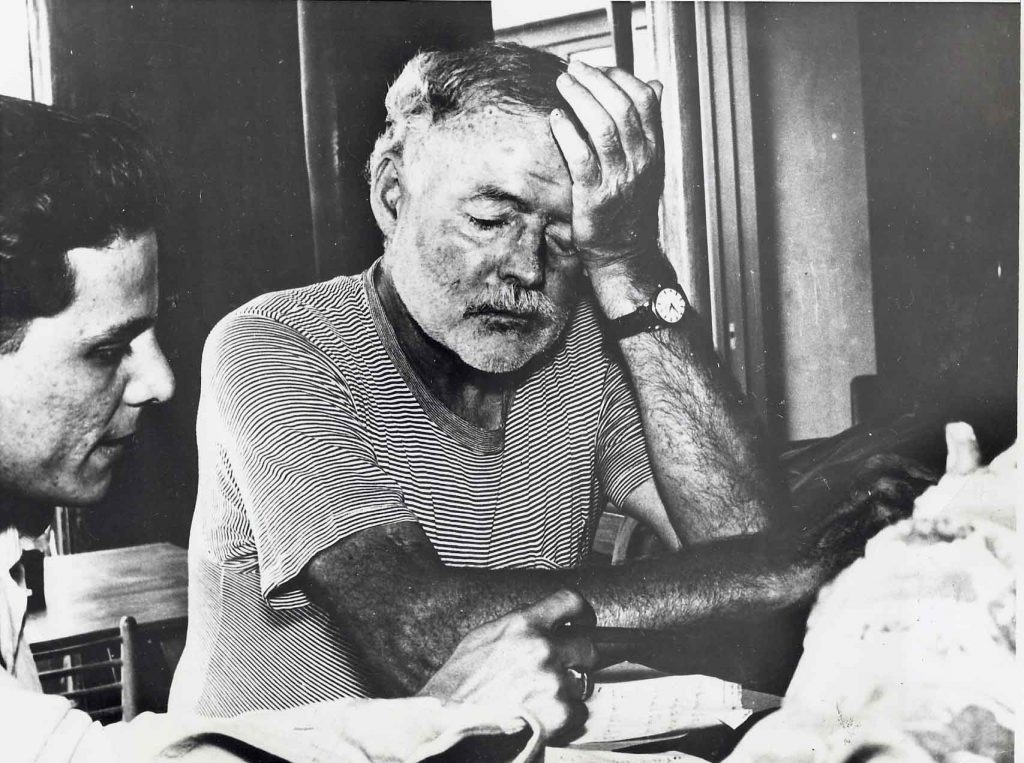

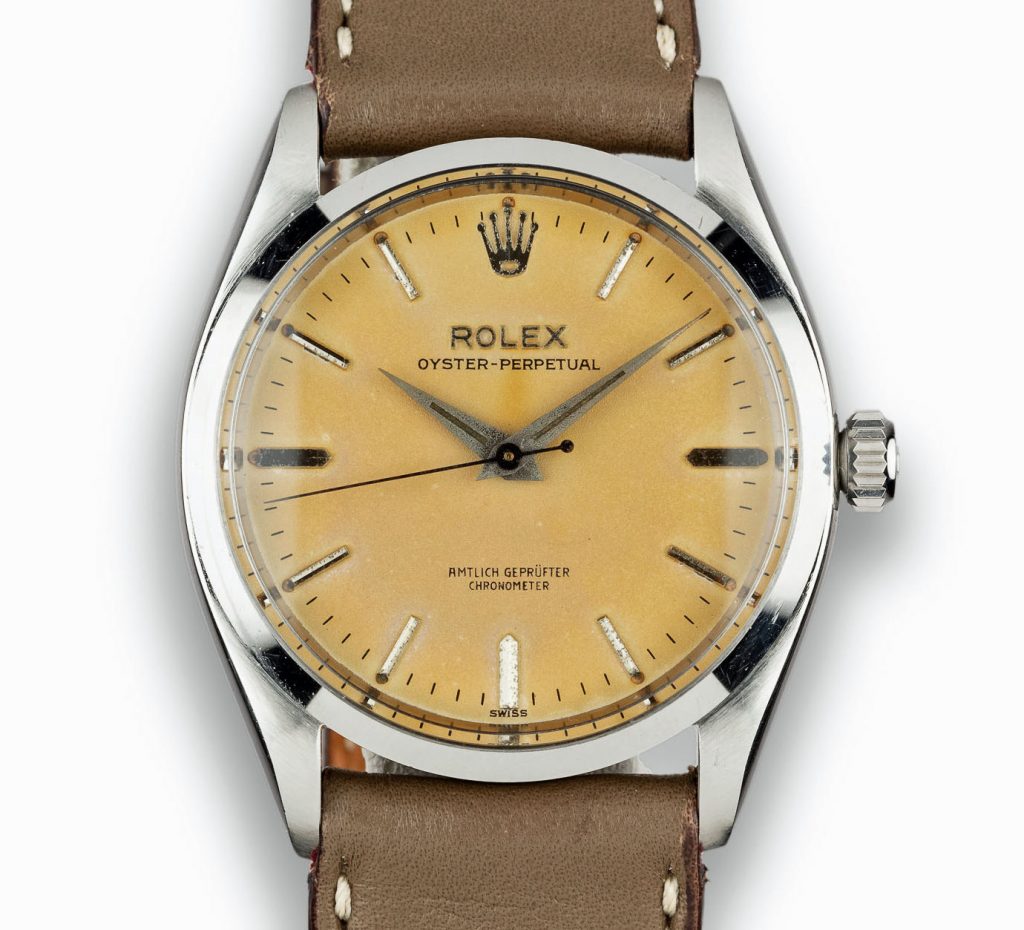

Ernest Hemingway soll drei verschiedene Rolex-Modelle besessen haben: eine Bubble Back aus den 1940er Jahren und zwei Oyster Perpetuals aus den 1950ern. Seinen Armbanduhren ist Ernest Hemingway treuer geblieben als seinen vier Ehefrauen. Er hat der Uhr sogar ein literarisches Denkmal gesetzt. In seiner Erzählung Über den Fluss und in die Wälder bringt der spätere Nobelpreisträger im Jahr 1950 einen hübschen Absatz zu Papier, in dem er das menschliche Herz mit einem Uhrwerk gleichsetzt.

Der alte Colonel Richard Cantwell sitzt mit seinem blutjungen Schwarm, der schönen Contessa Renata, im Gritti Palace von Venedig und speist. Der Offizier fabuliert über den Krieg und über die Liebe. Sowohl der Krieg als auch die Liebe, so sagt er, können ihm das Herz zerstören. Vor allem die Liebe könne sein Herz brechen. Aber, sinniert der sterbenskranke Oberst, was ist eigentlich das Herz?

„Es ist ja nur ein Muskel“, sagte der Colonel. „Nur daß es der Hauptmuskel ist. Er arbeitet so vollkommen, wie eine Rolex Oyster Perpetual. Hat nur den Fehler, daß man ihn nicht an die Repräsentanz von Rolex schicken kann, wenn er reparaturbedürftig ist. Wenn er stehenbleibt, weißt du nicht mehr, wieviel Uhr es ist. Du bist tot.“

In der Tat passt die Rolex wunderbar zu Ernest Hemingway, sie ist ein Zeitmesser wie für ihn gemacht. Sein abenteuerlicher Lebensstil verlangt nach einer Uhr, die kraftvoll, zuverlässig und unverwüstlich ist. Die Uhren haben ihn auf seinen weiten Reisen begleitet, von den Safaris in Ostafrika bis zum Hochseeangeln in Cabo Blanco vor der peruanischen Pazifikküste. Die Rolex ist eine robuste Armbanduhr, wunderbar geeignet für Herausforderungen aller Art.

Gerade die Oyster Perpetual verkörpert in Form und Funktion eine klassische Uhr, zeitlos über alle Generationen, mit einer präzisen Anzeige der Stunden, Minuten und Sekunden. Sie verzichtet auf allen überflüssigen Firlefanz wie Mondphase oder Stoppfunktion, sie ist im klassischen Sinne einfach und schlicht. Damit steht sie in der Tradition der ursprünglichen Oyster, der ersten wasserdichten Armbanduhr der Welt, die den Ruf der Marke Rolex im Jahr 1926 begründet hat.

Ein ähnliches Modell der Rolex Oyster Perpetual hat Ernest Hemingway getragen.

Eine Rolex ist weit mehr als ein Zeitmesser. Sie ist ein hochwertiges Kleinod, gerade für Männer, die es ja sonst nicht einfach haben, Schmuckstücke zu tragen. Solides Metall, Edelsteine, Silber und Gold – eine Rolex wird aus hochwertigsten Materialien hergestellt. Denn eine Rolex ist für die Ewigkeit gebaut.

Eine solche Pretiose Schweizer Uhrmacherkunst durchläuft einen strengen Herstellungsprozess. Jede Brücke des Uhrwerks, jedes Rädchen, jede Komponente des Gehäuses, des Armbandes oder des Zifferblattes wird so hergestellt, als müsse es ewig leben. Und jedes Exemplar wird

![]()

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén