Von seiner Zukunft besitzt der 17-jährige Schüler eine genaue Vorstellung. My name is Ernest Miller Hemingway. I want to travel and write, verrät er 1916 in seinem Notizbuch Memoranda an der Oak Park and River Forest High School. Der hochgewachsene Jugendliche aus einem Vorort von Chicago möchte in der Welt umherreisen und schreiben. Und Ernest Hemingway wird in seinem zukünftigen Lebensjahren diesen Traum verwirklichen.

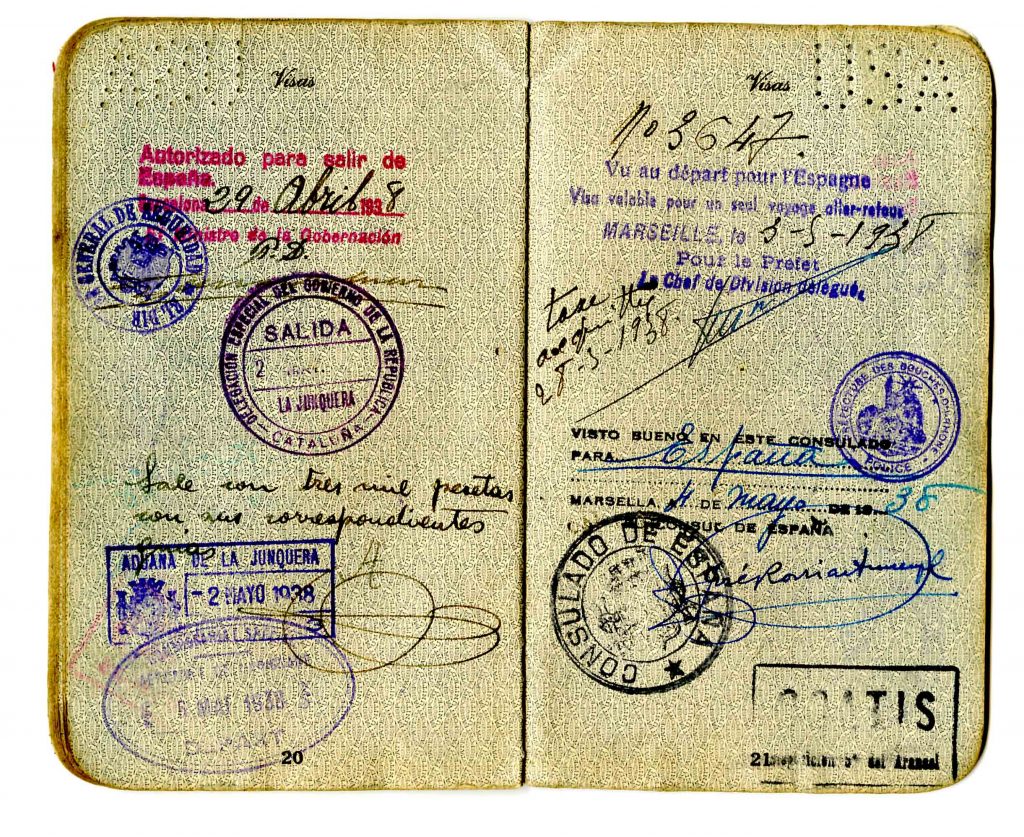

Sein amerikanischer Reisepass braucht viele Seiten für all die Ein- und Ausreisestempel dieser Welt. USA, Kuba, Bahamas, Mexiko, Peru, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien, Spanien, Österreich, Schweiz, Deutschland, Belgien, Bulgarien, Türkei, Hong Kong, China, Kenia, Uganda, Tansania. Die Liste kann nicht vollständig sein.

Wir reden nicht von heute, ICE, Jumbo Jet und Lufthansa Frankfurt nach Rio de Janeiro für 650 Euro, hin und retour natürlich. Wir müssen uns schon 100 Jahre in die Welt des jungen Hemingway zurückbeamen. Ernest fängt an im Mai 1918, kurz nach der Schule, als naiver Kerl mit achtzehn Jahren. Wochenlang auf dem Ozeandampfer von den USA nach Europa. Erster Weltkrieg, Italien, Ambulanzfahrer, Schlacht an der Piave. Sechs Monate Lazarett.

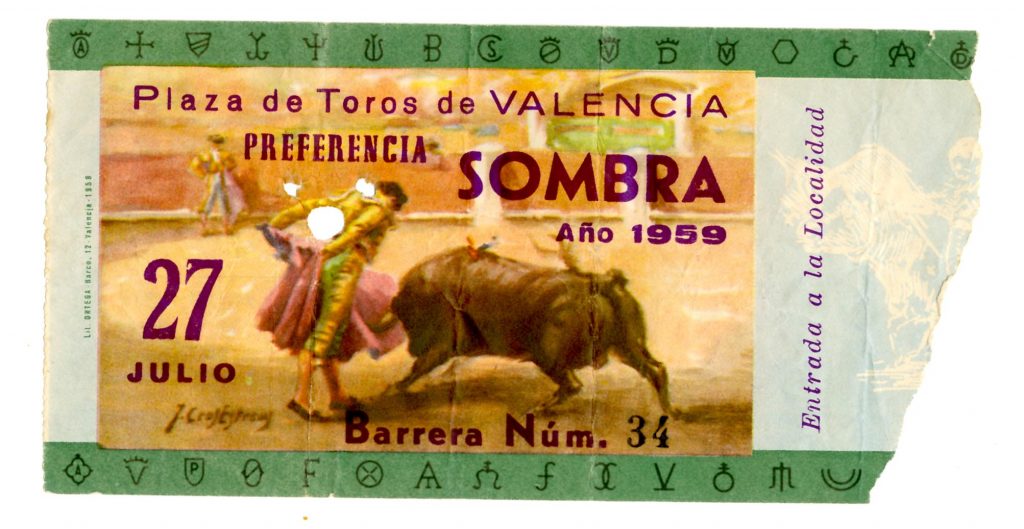

Es geht munter weiter im turbulenten Leben dieses Mannes. Bürgerkrieg in Spanien, Zweiter Weltkrieg, Aufstand in China, kubanische Revolution. Dazu Krankheiten, Abstürze mit dem viersitzigen Propeller-Flugzeug. Ernest Hemingway reist gerne dahin, wo es kracht und bummert. Das wird dann kein TUI-Urlaub, all inclusive, sondern mündet in harter Arbeit. Mit hohem Risiko für Leib und Seele. Und dieser Mann kommt nicht ohne Wunden nach Hause.

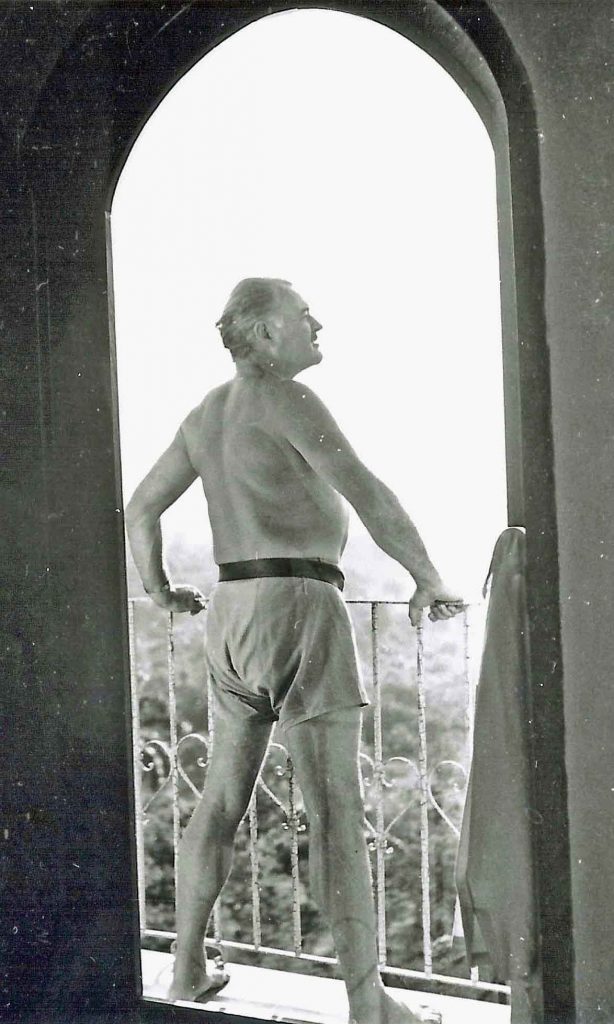

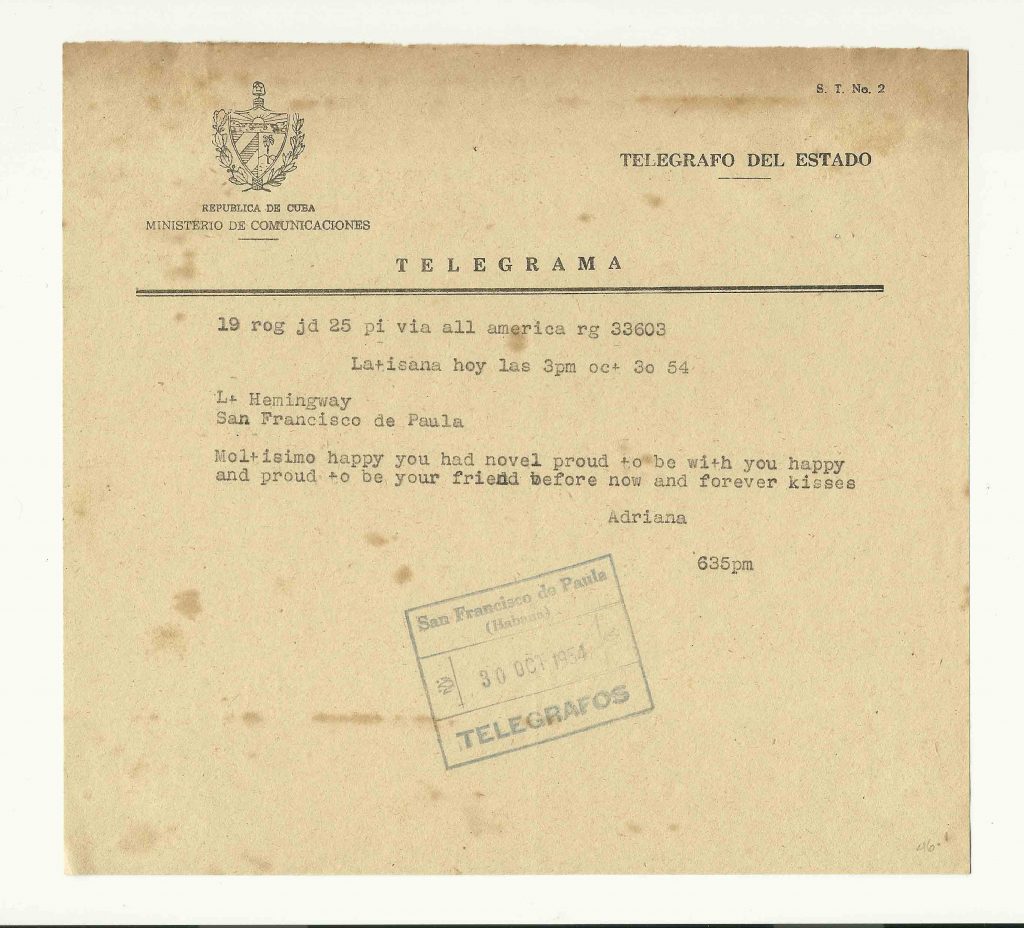

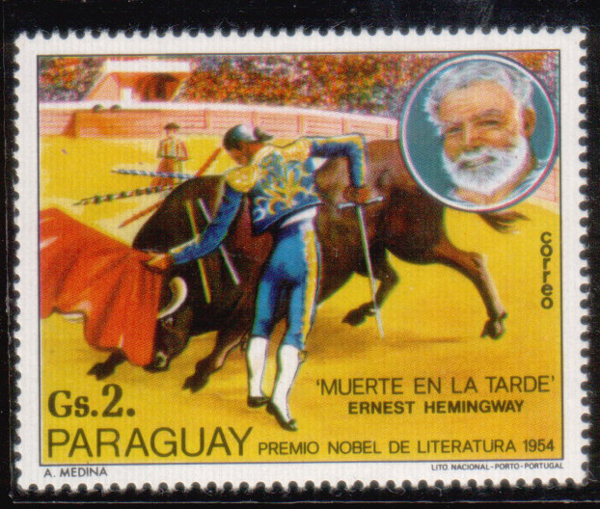

Der berühmte amerikanische Autor, im Jahr 1954 verleiht man ihm den Nobelpreis für Literatur, bereist gerne die versteckten Eckchen und die stürmischen Schauplätze unseres Erdballs. Dieser scheinbar ungehobelte Bursche, der nicht nur packende Reportagen und erstklassige Romane schreiben kann, ist zugleich bereit, dafür durch die große weite Welt zu preschen. Denn ihm ist klar, ein Frosch am Boden des Brunnens sieht nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels.

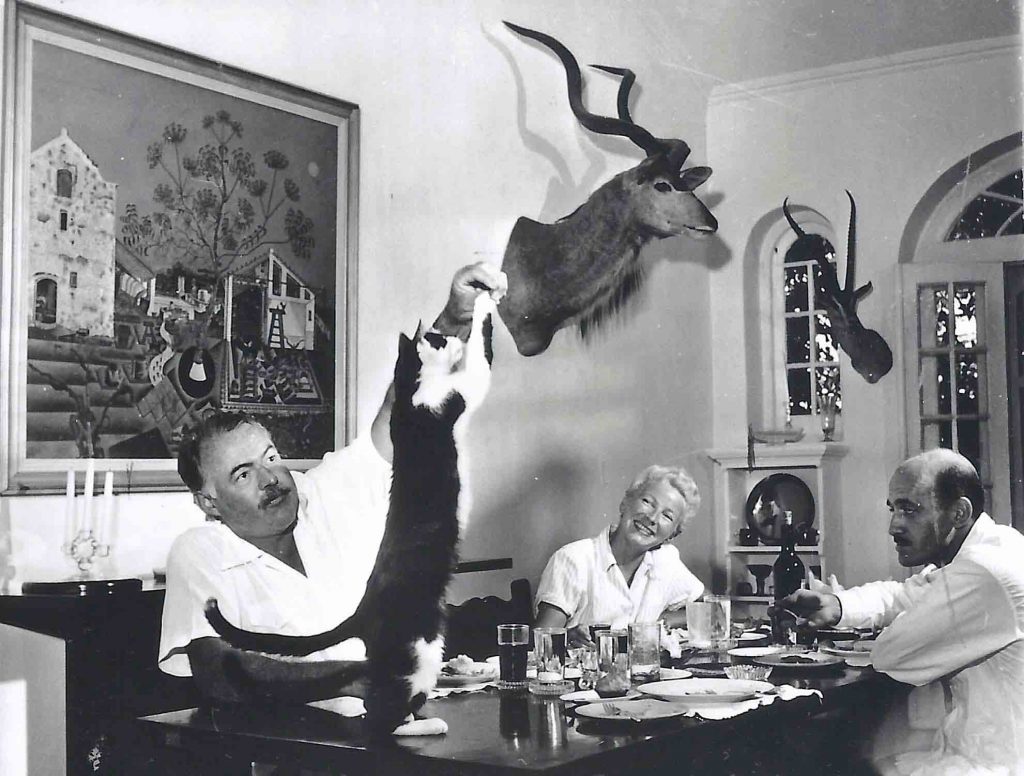

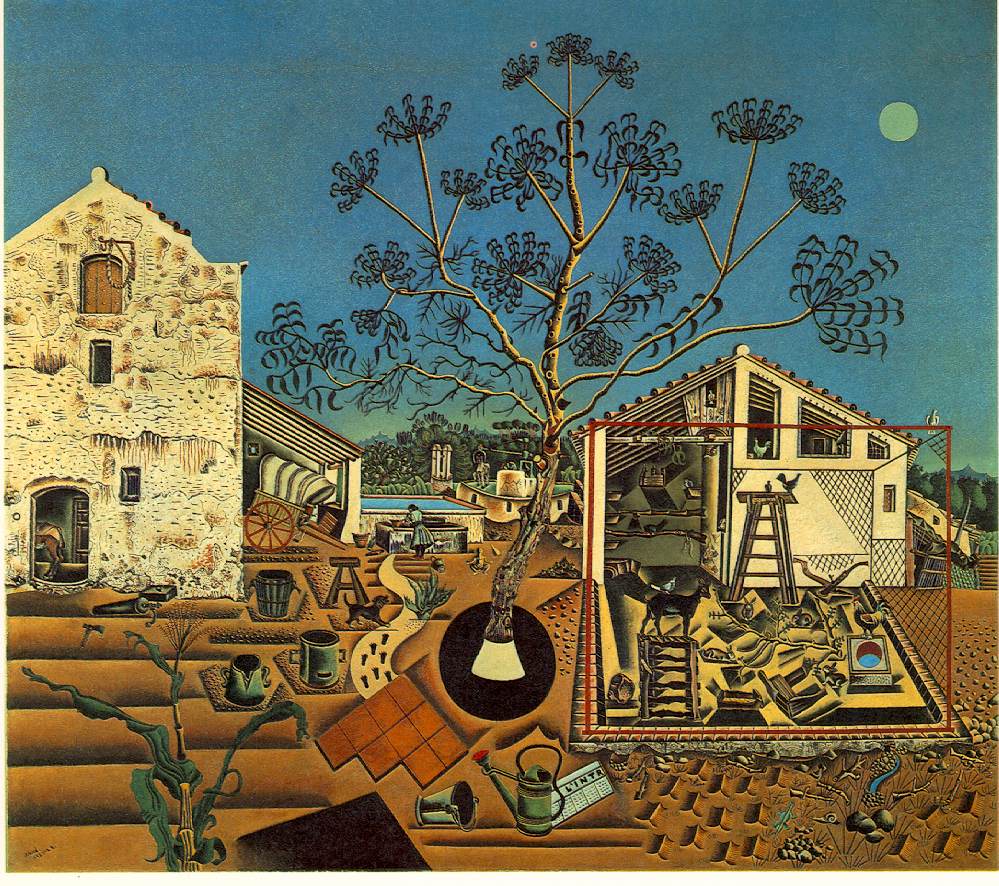

Ein weiteres unterscheidet ihn von vielen Landsleuten: Der bärtige Rabauke lässt sich auf das Fremde ein mit Haut und Haaren. Die Welt ist so voll von so vielen Dingen, dass ich sicher bin, wir sollten alle glücklich sein wie die Könige. Ernest ist dafür bekannt, dass er die

![]()