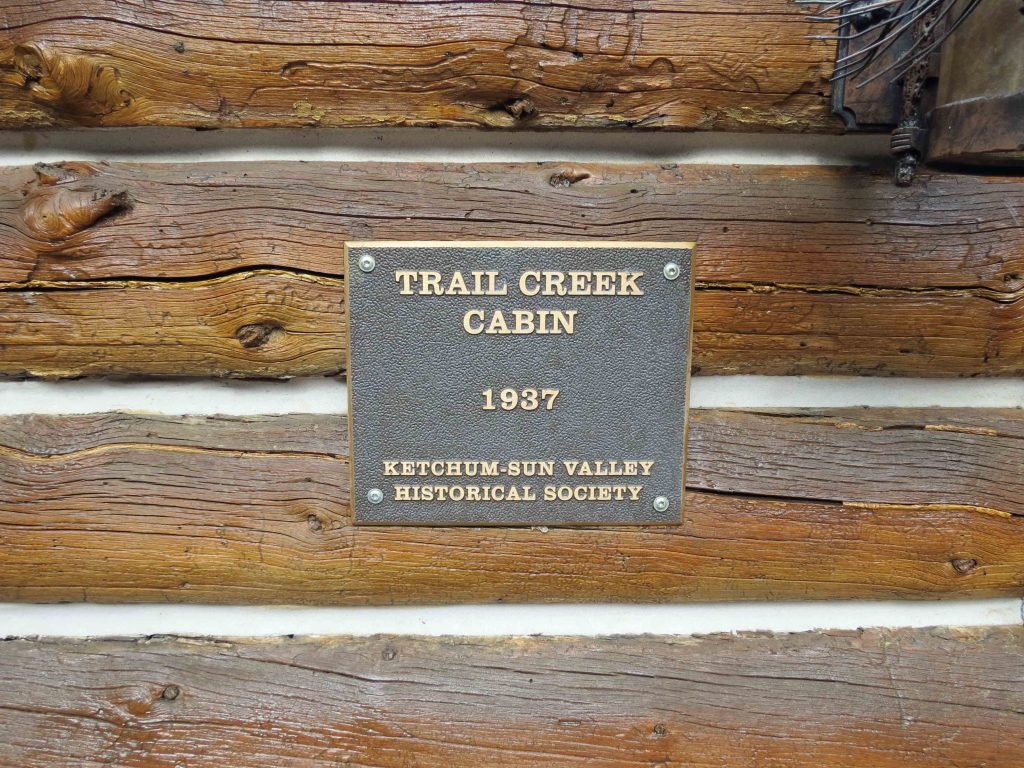

Nach dem Spanischen Bürgerkrieg kommt Ernest Hemingway das erste Mal ins Sun Valley. Im September 1939, an der Seite seiner neuen Liebe, der attraktiven Journalistin Martha Gellhorn. In jenen Jahren ist Ketchum noch ein schläfriges Bergarbeiternest in Idaho von gerade einmal 100 Bewohnern, die überwiegend in den Silberminen arbeiten.

In der oberhalb des Dorfes gelegenen Sun Valley Lodge wohnt das junge Liebespärchen in Room 206 im oberen Stockwerk, in einer plüschigen Suite mit zwei Schlafzimmern und eigenen Bädern, mit einem großen Schreibtisch im Living Room und einer zimmergroßen Eckterrasse mit Blick auf die Berge. Nach einigen Renovierungen und Änderungen trägt die Suite heute die Nummer 338.

Vormittags schreibt Ernest Hemingway an der Endfassung von Wem die Stunde schlägt, nachmittags zieht der Autor mit Martha zum Jagen und Fischen durch die naturbelassene Berglandschaft der Rocky Mountains. Schnell hat der Schriftsteller sich in das Tal verliebt, es erinnert ihn an seine unbekümmerten Jugendausflüge an die Seen in Michigan. Drei Monate bleiben die Turteltäubchen im Sun Valley.

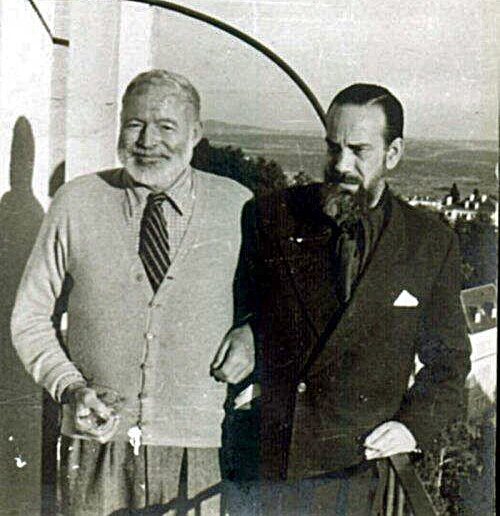

Schnell schließt Ernest Hemingway Freundschaft mit Einheimischen. Mit Lloyd Arnold, der als Fotograf in der Sun Valley Lodge arbeitet und wo seine Frau Tillie den Souvenirshop betreut. Mit Pappy, wie Lloyd von Freunden genannt wird, geht der Schriftsteller häufig auf Jagd am Silver Creek, ebenso wie mit dem Manager der Lodge, Taylor Williams.

Die meisten Hemingway-Fotos aus Ketchum und dem Sun Valley stammen von Lloyd Arnold, die Beziehung zwischen Ernest und Lloyd, so erinnert sich Tillie, „ist eine Verbundenheit gewesen mit viel Lachen, mit Scherzen, mit Veralbern und mit freundschaftlichem Necken.“ Als Pappy im Jahr 1970 stirbt, zieht Tillie Arnold für zwei Jahre in das Ketchumer Hemingway House zu Mary, der Witwe von Ernest.

Vom Zentrum Ketchums bis zur vornehmen Sun Valley Lodge sind es zwei Kilometer Richtung Nordosten in die Berge. In dem viergeschossigen Haupthaus im Landhaus-Stil mit seinen Nebenhäusern, Geschäften und Restaurants fühlt man sich sogleich in die Tiroler Bergwelt zurückversetzt, vielleicht ein wenig zu amerikanisiert. Einerlei, America is great, wer es begreifen will, muss hierher.

Die Tiroler Bergwelt in den Rocky Mountains. Die Sun Valley Lodge in Ketchum, Idaho. Foto: W. Stock

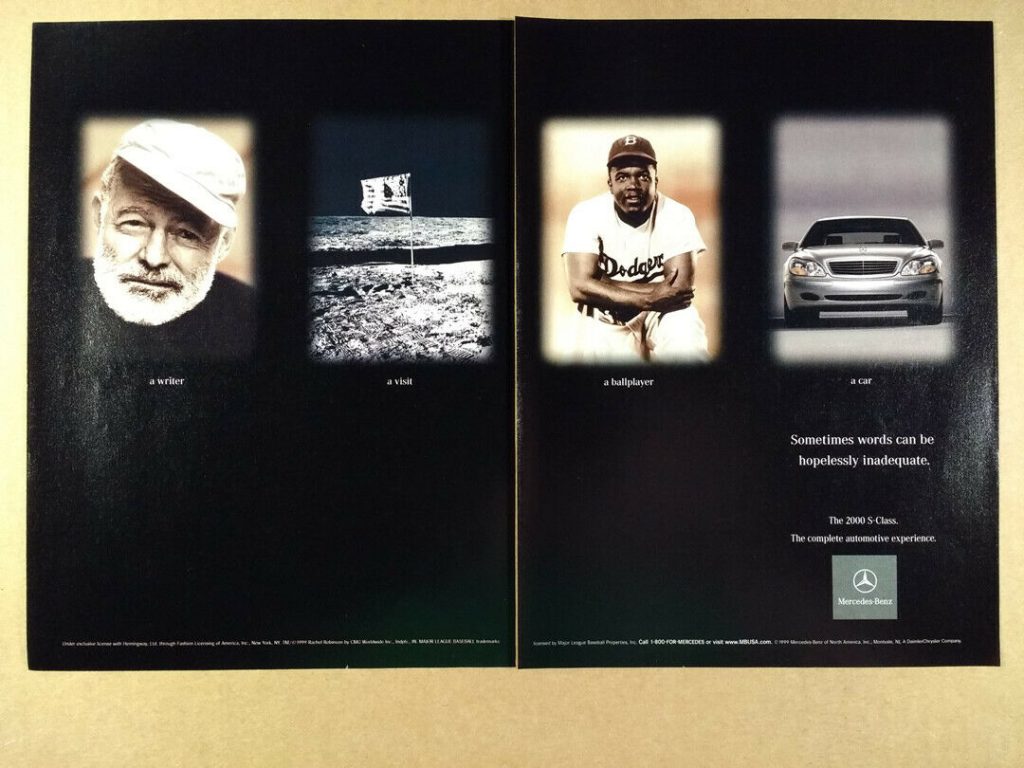

Die Sun Valley Lodge gipfelt noch heute in dem elitären Anspruch von damals: exklusive Suiten, gehobene Restaurants, Leseräume mit Kamin, aufmerksame Pagen. Alles vorhanden, was der Tourist für gute Dollars erwarten darf. Fotos mit Ernest Hemingway finden sich dezent, aber unüberschaubar, auf den langen Fluren der Lodge. Der Eigentümer Averell Harriman, ein Marketing-Genie, ließ den Schriftsteller zwei Saisons hintereinander kostenlos beherbergen. Man spricht noch heute darüber.

Das Sun Valley Resort gilt als das Prachtstück eines exklusiven Tourismus in der Region. Im Winter fallen

![]()