Von 1913 bis 1917 besucht Ernest Hemingway die Oak Park and River Forest High School in Oak Park, einem Vorort von Chicago. Ernest ist ein hochgewachsener Bursche, der schnell viele Sympathien auf sich zieht. Er begeistert sich für den Sport, fürs Schwimmen, Boxen und den Football vor allem, und spielt zwei Jahre im Schulorchester.

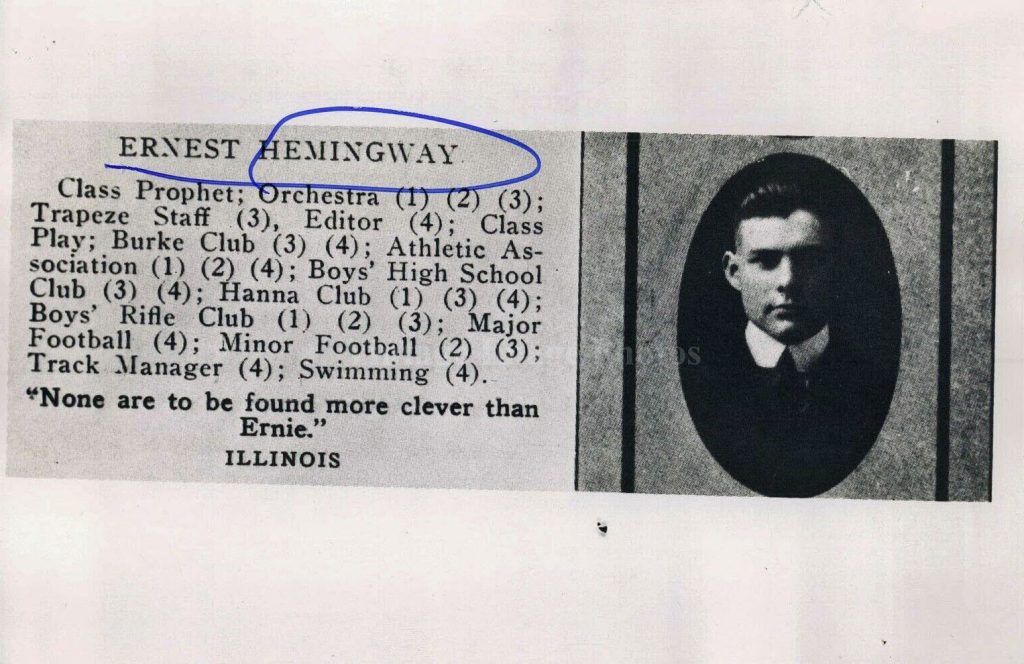

Der junge Schüler schreibt erste Artikel für The Trapeze, die Schulzeitung, und für das Jahrbuch der Schule, mit Namen Tabula. Insgesamt veröffentlicht Ernest während seiner Schulzeit 18 Artikel in The Trapeze und drei Gedichte in Tabula. Im Impressum von The Trapeze steht – neben den schulischen Informationen – eine kurze Charakterisierung eines jeden Mitarbeiters. Bei dem jungen Ernest Hemingway kann man lesen: „Man wird keinen finden, der cleverer ist als Ernie.“

Seine besten Leistungen erzielt er im Englischunterricht, wo er mit den Werken der modernen Literatur und auch mit dem Journalismus in Berührung kommt. Angetan ist er besonders von dem volkstümlichen Schriftsteller Mark Twain, der zu seinem literarischen Idol werden sollte. Hinter den kurzweiligen Lausbubengeschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn versteckt der in den USA viel gelesene Twain einen tiefen Humanismus.

Mit genauer Beobachtungsgabe entlarvt der scharfzüngige Mark Twain den alltäglichen Rassismus und die Bigotterie der weißen Mittelschicht im amerikanischen Süden. „Die gesamte amerikanische Literatur stammt von einem Buch von Mark Twain namens ‚Huckleberry Finn‘ ab. Vorher gab es nichts. Und seitdem gab es nichts, was dem gleichkommt“, würdigt Ernest Hemingway im Jahr 1935 das Vorbild.

An der High School wird Ernest schnell von den

![]()

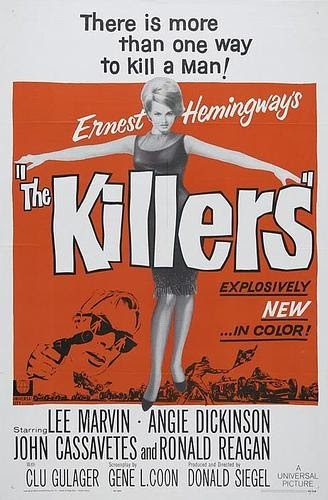

Don Siegel verfilmt den Stoff im Jahr 1964 erneut, mit Lee Marvin und John Cassavetes. Und mit Ronald Reagan. Der spätere US-Präsident spielt in dem Film den Räuber Jack Browning, einen schießwütigen Bankräuber. The Killers ist Ronald Reagans letzter Kinoauftritt und zudem seine einzige Rolle als Mordbube.

Don Siegel verfilmt den Stoff im Jahr 1964 erneut, mit Lee Marvin und John Cassavetes. Und mit Ronald Reagan. Der spätere US-Präsident spielt in dem Film den Räuber Jack Browning, einen schießwütigen Bankräuber. The Killers ist Ronald Reagans letzter Kinoauftritt und zudem seine einzige Rolle als Mordbube.